|

相關閱讀 |

邵燕祥:我們不能再欺騙后人了

|

>>> 讀書—連接古今充實信仰 >>> | 簡體 傳統 |

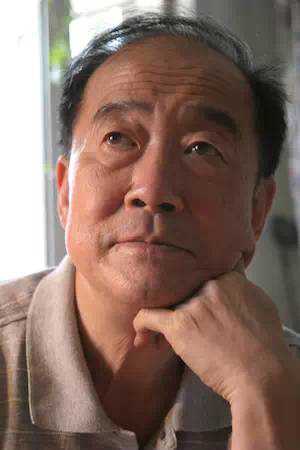

| 編者按:“我們曾經被欺騙,我們也曾經互相欺騙。我們不能再欺騙后人了。” 詩人、作家邵燕祥在新作《一個戴灰帽子的人》中如此大聲疾呼。在這本書中,他以真誠、樸實的筆觸回憶了自己1960年至1965年六年的“右派”時光。時光之說法,放在此處,有浪漫化嫌疑,因為邵燕祥筆下的人事,苦澀、荒誕而悲涼,在烏云壓城般的時代背景中,具有不可承受之重。| ▲邵燕祥(秦穎攝) 文/新京報記者 吳亞順 “有沒有一些問題,你曾苦苦尋求答案,現在覺得答案無關緊要?” “因為有些答案,已經變成常識。過去誰敢懷疑?” “這是進步嗎?” “當然是進步。但是,這些進步只是觀念的改變,還未對整個社會體制產生足夠大的影響。因此,進步并不大,卻為此付出了沉重的代價。” 說完,詩人邵燕祥沉默了一會。他的新作《一個戴灰帽子的人》出版面世,回顧了1960年至1965年六年“右派”歲月。訪問時,他語調舒緩,直至談及時下的話題“魯獎”,才更為暢快,笑聲也多了起來。 關于“右派” 下放勞改是條“出路” ▲1958年3月,“右派”定案后,下放勞改前,邵燕祥到船板胡同看父母,在北屋門前留影。 新京報:你一直這么樂呵呵地。我看你的照片,1958年3月,“右派”定案后,下放勞改前,去看望父母,門前留影時還呵呵笑。不過,寫《沉船》時,說自己“死在1958”。 邵燕祥:哈哈。1958年,我“落入另冊”,在當時歷史環境下,看不到光明的前途,而我上有老下有小,不能夠不懷著積極、負疚的心理去面對。不管怎么樣,我得盡我所能解除他們的担憂——對老人尤其是這樣。我記得,我給一些朋友寫了斷絕聯系的相當于最后的書信,同時給我的妹妹寫了一封長信——我怕她沒有精神準備,實際上,她也是沒有精神準備。另外,對我的母親也要做一些準備。母親很担心我,但是她沒有表示出來。我簽了字,即將下放勞動,我覺得這對我是一個很好的出路——按照要求去“改造思想”,那時候經常提脫胎換骨、重新做人。我讓母親也相信,不管是狹窄的出路,還是寬廣的出路,我能夠一直走下去,不要担心。 你說的那張照片可能是我妹妹拍的,母親很可能在邊上看著。很多人也有你這樣的想法:怎么回事?按照一般的邏輯,這時候應當是滿面愁云,怎么還笑得很燦爛?我想……就好像賈寶玉丟了通靈寶玉以后,人變傻了,老是傻笑。像丟了魂,我傻笑還是可以的。 實際上,理智地看,人的表情既不是完全聽命于理智,也不是完全是情感的作用,比較復雜。可以應證的是老作家汪曾祺,他劃“右派”那天,回到家里,很平淡地對夫人笑了一笑說:“劃右派了。”他也是笑了笑,很自然。他比我大13歲,后來他寫文章,說有精神準備,采取的是隨遇而安的態度。我……很難說是隨遇而安,恐怕更嚴重點,應該說是“逆來順受”吧。因為,我無力改變自己的命運。 新京報:你把下放當成了命運的一條出路? 邵燕祥:對呀。不但是出路,還是逃離原來的機關單位廣播局的一個很好的解脫。我在那兒工作、生活了七八年,各方面人事都不錯,但是忽然而來的一場政治風暴,對人際關系產生了強制性的改變。對這一點,我沒有精神準備。打擊和孤立右派是當時的統一政策,落實到每個人身上,不僅要打擊你,孤立你也變成了常態。這么一來,平常很親近的同事,無所不談,笑語頻頻,忽然變了臉了,個別的人見面道路以目,用眼神打個招呼,一般避而遠之。這種氣氛,你們不妨試一下,比監禁還厲害,是一種精神虐殺。所以我想,下鄉勞動,換換環境吧。 關于獨立思考 從歌頌轉至批評有個過程 新京報:從你個人的寫作來看,最初是歌頌建設,1956年前后開始批評社會。這種轉變是如何發生的? 邵燕祥:這個說起來話長。我并不是簡單地從歌頌建設轉到批評社會的陰暗面,有一個過程。當時,《文藝報》有兩篇專論,一篇是郭小川寫的,歡呼社會主義革命的前進,另外一篇是當時還不是很知名的張春橋寫的,意思大概是要打破一切常規。從我來說,我一直積極配合,寫政治詩,因此,我覺得,當前的任務,一方面繼續歌頌光明面,同時用另外一只眼睛看,要有所批評。這個批評,著眼點主要是生活中遇到的官僚主義的現象等,完全符合最高層的政治口徑。比如,我在《北京日報》上發表過一篇文章,用一個普通青年工人的口吻來質問工廠的經理,說我們的創造發明、合理化建議,到了你那兒,都被壓制了;你成天講這個講那個,唯獨不講講自己的官僚主義等。再比如,馬雅可夫斯基寫過一首詩,叫《給初學拍馬者的指南》,我讀了后覺得很有興趣,也在生活中看到不少鉆營拍馬的惡劣的表現,所以套用他的路子,寫了一首《拍馬須知》。 后來,我的恩師、《詩刊》老主編嚴辰看到了這些詩歌,溫和地暗示我:“我勸你不要寫諷刺詩了,還是按照原來的路子,寫抒情詩。”我當時并沒有深刻體會他的用心,即使體會到,也晚了,在此之前已經發表了一些批評性的作品。 新京報:這些批評中是否有自己的獨立思考? 邵燕祥:應當說是有一定的獨立思考。我沒有把批評的矛頭指向高層,而是認為這些現象是各級干部官僚化的結果,所以,我那時一個基本的心態,認為我們最大的陰暗面就是共產黨人、干部的官僚化、特權化。當時,我看得比較淺。我缺少實際生活的閱歷和經驗,也不懂政治,支持我的信念和熱情的是一種理想主義——相信黨綱黨章,相信人的修養——這種理想主義是最后我們提出批評的一個有力的后盾。 新京報:什么時候,你完全獨立思考,是寫“別了”一書之后? 邵燕祥:那是很晚以后的事情。我經歷了思想改造,思想還是在“體制內”,不但如此,還很堅定地相信自己是一個革命者——這樣一個信念,成為我在自尊被踐踏、權利被剝奪的長時間里的精神支柱。我不知道別人怎么樣,我是靠這個信念,度過了一個右派二十多年的時間。 關于“魯獎” 沒投周嘯天,表現評委鑒賞力 新京報:你寫舊體詩,得過魯迅文學獎,談一個時下的話題,你覺得,魯迅精神和“魯獎”相契合嗎? 邵燕祥:我得過首屆魯迅文學獎。那時就有問題了,問題在明處,有人找了個贊助,他的一個雜文集,不但得了獎,還列在首位,相當于現在的“滿票”。當時,有些年輕人寫過文章諷刺,但那時網絡不發達,大家一笑就過去了。當然,魯迅被人盜名,來干違反魯迅精神的事兒,不自此開始,“文革”就有盜用他的名義“打落水狗”的論調。 新京報:你知道“滿票”的事? 邵燕祥:我從《文藝報》看到,有的類別有11票滿票,大概可以相信,有的類別有幾位得零票,這有點奇怪,怎么就統一了思想?你看,周嘯天得了9票,不是滿票,李小雨、林雪沒有投票,至少她們表現了對詩歌的起碼的鑒賞力。 邵燕祥,詩人,1933年出生,1958年初被錯劃為右派,1979年1月改正。 著有詩集《到遠方去》、《歌唱北京城》、《邵燕祥抒情長詩集》,散文集《教科書外看歷史》、《大題小做集》、《邵燕祥文抄》,紀實文學《沉船》、《人生敗筆》等。

新京報書評周刊 2015-08-23 08:40:22

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表