|

相關閱讀 |

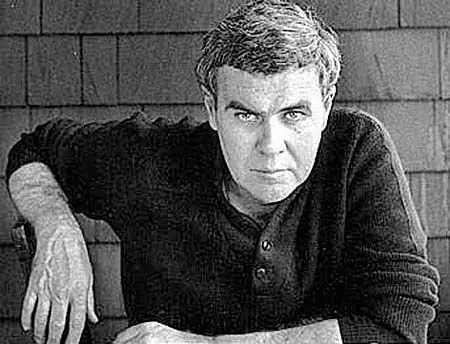

卡佛:有比寫小說和寫詩更重要的事情 鳳凰詩刊

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

卡佛自話 “我開始寫東西的時候,期望值很低。在這個國家里,選擇當一個短篇小說家或一個詩人,基本就等于讓自己生活在陰影里,不會有人注意。” “孩子很小的時候,我們沒錢。我們工作累得吐了血,我和我愛人都使盡了全力,但生活也沒有任何進展。那時,我一直干著一個接一個的狗屁工作。我愛人也一樣。她當招待員或是挨家挨戶地推銷東西。很多年以后,她終于在高中里教書了,但那是很多年以后。我則在鋸木廠,加油站,倉庫里干過,也當過看門人,送貨員——你隨便說吧,我什么都干過。有一年夏天,在加州,我為了養家,白天給人家采郁金香,晚上飯店打烊之后,我給一家‘免下車餐廳’做清潔,還要清掃停車場。有比寫小說和寫詩更重要的事情,明白這一點對我來說是很痛苦的,但我只能接受,要把牛奶和食物放在餐桌上,要交房租,要是非得做出選擇的話,我只能選擇放棄寫作。” “亨利·米勒四十多歲寫《北回歸線》的時候,曾經談到,他要在一間借來的房間里寫作,隨時都可能不得不停下手中的筆,因為他坐著的椅子也許會被別人拿走。直到最近為止,這一直是我生活的常態。從我有記憶開始,從我還是個十幾歲的小孩開始,我就無時無刻不担心自己身下的椅子隨時都會被人移走。一年又一年,我愛人和我整日奔波,努力保住自己頭頂上的屋頂。我們曾有過夢想,我和我愛人。我們以為我們可以彎下脖子,盡力工作,做所有我們想做的事。但我們想錯了。” “我得說,對我生活和寫作最大的一個影響,既包括直接的,也包括間接的,是我的兩個孩子。他們出生的時候,我還不到二十歲。我們在同一個房檐下面的生活里,從開始到結束差不多總共十九年,在那些年里,我的生活中沒有任何一個角落沒有受到他們繁重而有害的負面影響。 他們的存在讓我明白,如果我想寫東西,寫任何東西,能夠真的寫完任何東西,并想得到那種完成作品后才有的享受的話,我只能寫短篇小說和詩歌,寫那些我能一坐下來就寫,快速地寫,并能寫完的短東西。 對于我那些所謂的文學嘗試,我需要看到觸手可及的成果。所以我有意識地,當然也是不得不,把自己局限于寫那些我知道我能夠坐下來一次寫完的東西,最多兩次。” “對于我寫的那些人物和那些境遇來說,優雅地解決困難不僅不合適,而且在一定程度上也是不可能的。我承認我非常羨慕那些以經典模式展開的小說,有沖突,有解決,有高潮。但即使我很尊敬那些小說,有時甚至有點兒嫉妒,我還是寫不出來。作家的職責,如果作家有職責的話,不是提供結論或是答案。如果一個小說能夠回答它自己,它的問題和矛盾能滿足小說自己的要求,那就夠了。而另一方面,我只希望能保證,讀者讀完我的小說后,不會有受到欺騙的感覺。” “我不覺得我寫的人物有什么特別或是反傳統的。這輩子我一直認識這樣的人。事實是,我就是這樣的人之一,迷惑的,酩酊大醉的。我就是從這些人中來的,很多年來,我和他們并肩工作。所以我從沒想過要寫一部關于學院生活的小說,或是關于老師、關于學生的故事。讓我留下不可磨滅印象的事物,是那些我在身邊的生活里目睹的事,是我在自己生活中目睹的事。那些生活里,當有人敲他們的門,白天或是晚上,或是電話鈴響了,他們真的會驚慌失措。他們不知道怎么弄到付房租的錢,也不知道冰箱壞了怎么辦。有個評論家批評我寫的《保鮮》,說:‘好,冰箱壞了——那怎么不叫維修人員來給修好呢?’這是一種無知的評語。請人修最少要花六十美金。可能這個評論家沒有注意這點,但有人是花不起錢請人來修冰箱的,就像有人不去看醫生,因為自己沒有醫療保險;他們牙齒壞掉了,因為沒錢去看牙醫。集中關注這些人,我不覺得自己和別的作家真的有什么不一樣,一百年前,契訶夫就開始寫這類被生活淹沒的人了。短篇小說作家一直是這樣做的。”“在《新規范》(譯注:New Criterion,紐約政治保守派的一份文學雜志,兼顧文化批判)上有人寫過一篇很長的文章罵我,說我描繪的美國不是個快樂的美國,說我寫的人物不是真實的美國人,說真正的美國人更高興些,并能在生命中得到更多的滿足,說我只是集中展現事物的陰暗面.、他們說我對于勞動人民一無所知,說可能我這輩子根本就沒有干過任何藍領工作。這樣說,很搞笑。” “工人階級,或說是中低下產階級。后來變成已經不再是‘中低下’級.而成了美國生活里最絕望也最龐大的下層土壤。這些人無法完成他們經濟與道德上的義務和職責。就在他們中間,我生活了很長一段時間。” “所有我的小說都與我自己的生活有關。寫作是一個建立聯系的過程。這一句話,那一個字的。我不會寫一個關于我鄰居阿特先生的故事,但我可能會寫一篇小說,里面的角色就像阿特一樣,在門廊上徘徊著念叨:“我要春季大掃除了。”, “在任何情況下,我都無法設想自己以一種嘲諷貶低的姿態對待普通日常生活的題材,或所謂的‘俗事兒’。我認為在我們過的生活和我們寫的生活之間,不應該有任何柵欄。對于那些不好意思寫剃頭、拖鞋、煙灰缸、玉米粥這類事物的人,我替他們感到羞恥。” “要是看到我寫的小說,讀者能在某種程度上和自己聯系在一起,被它感動,并想到了自己的存在,我就高興。我還能再奢求什么?我們都要被提醒,自己是個人,這是很重要的。” ,在我的小說中,人物之間往往沒什么愛情或是別的某種聯系。不過,《大教堂》是個例外。寫那篇小說的時候,我知道它與我以前寫的任何一篇都不同。這可能也反映了我自己生活的變化。寫《大教堂》的時候,我在一種沖動中感到:就是我們為什么要寫作,就是這些。寫那篇故事對我來說也是展開自我的過程。” “寫完《當我們談論愛情的時候,我們到底在談論什么》之后,我有將近六到八個月的時間什么東西都沒寫。那之后,我寫的第一篇小說是《大教堂》。在1982年到1983年之間,我陸陸續續寫了十二篇短篇小說.最后寫的是《發燒》。這些小說都收在短篇小說集《大教堂》中。我的第一本短篇小說《請你安靜些,好嗎?》花了我十五年的時間,但《大教堂》前前后后只用了十五個月。在這期間,我自己的生活狀態變了很多,顯然生活中的變化帶動了我寫作的改變。《大教堂》中的小說,與我過去的小說相比,都更加豐滿一些,文字變得更慷慨,可能也更積極了一些。” “相比起人物正在想什么,我更感興趣的是他們正在做什么,他們正在對對方說些什么,什么是他們沒有說出口的,什么是他們正在談論但卻沒有去做的,什么是他們正在做而沒有到處宣揚的。說到底,人物的行為似乎比他們做那些事的原因更讓我感興趣。” “我在自己寫字臺旁邊的墻上貼著一張卡片。上面寫著龐德的一句話:陳述的基本準確性是寫作的唯一道德。” ,“是什么創造出一篇小說中的張力?在一定程度上,得益于具體的語句連接在一起的方式,這組成了小說里的可見部分。但同樣重要的是那些被省略的部分,那些被暗示的部分,那些事物平靜光滑的表面下的風景,、我把不必要的運動剔除出去,我希望寫那種‘能見度’低的小說。” “這其實又回到了海明威的路子上:只要你自己清楚你都省略掉了什么,那么省略什么都沒關系。我想這是海明威說的一句格言吧。我不想這樣說,但我真的覺得我知道自己都省略掉了什么。” “寫作,或是任何形式的藝術創作都不僅僅是自我表達。它是一種交流。” “無論是在詩歌還是在小說里,用普通但準確的語言,去寫普通的事物,并賦予這些普通的事物——管它是椅子,窗簾,叉子,還是一塊石頭,或女人的耳環——以廣闊而驚人的力量,這是可以做到的。寫一句表面上看起來無傷大雅的寒暄,并隨之傳遞給讀者冷徹骨髓的寒意,這是可以做到的。” “文學能否改變人們的生活……我小的時候,閱讀曾讓我知道我自己過的生活不合我的身。我以為我能改變——我得先把書放下,才能改變我的生活。但這是不可能的,不可能就這樣,在打一個響指之間,變成一個新的人,換一種活法。我想,文學能讓我們意識到自己的匱乏,還有生活中那些已經削弱我們并正在讓我們氣喘吁吁的東西。文學能夠讓我們明白,像一個人一樣活著并非易事。至于文學是否能真的改變我們的生活,這樣想想當然好,但我真的不知道。” (摘自《與雷蒙德·卡佛對話》(Conversations with RaymondCarver,威廉姆·斯圖爾、馬歇爾·詹特里編選,密西西比大學出版社1990年出版),以及卡佛散文《論寫作》和《火》。 肖鐵 譯)

鳳凰讀書 2015-08-23 08:46:23

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表