|

相關閱讀 |

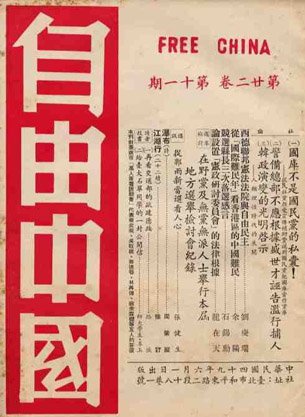

《自由中國》:臺灣知識分子的政治訴求

|

>>> 深度觀察清末民初精神脈絡 >>> | 簡體 傳統 |

自49年蔣介石遷臺后,雷震、殷海光、李敖等知識分子秉承民主自由傳統,依托《自由中國》《文星》等報刊,不斷挑戰國民黨威權統治,爭取言論、組黨等自由。臺灣知識分子對民主自由的追求,雖不能主導政局,但逐步完成了對臺灣民眾的政治啟蒙,為日后臺灣的民主轉型積蓄了力量。

胡適、雷震、殷海光等與《自由中國》

“我們要向全國國民宣傳自由與民主的真實價值,并且要督促政府(各級的政府),切實改革政治經濟,努力建立自由民主的社會;我們的最后目標是要使整個中華民國為自由的中國。”——胡適:《“自由中國”宗旨》,《自由中國》第1卷第1期(1949年11月20日)

首倡“自由即人權”,呼吁每個人共同努力爭取自由

國民政府遷臺后開始施行威權統治,厲行“報禁”“黨禁”,臺灣民眾的言論、出版、集會、結社等自由被嚴格限制。在此背景下,爭取言論自由成為《自由中國》的首要目標。《自由中國》胡適、雷震、殷海光等人不斷發表文章呼吁國民黨開放“報禁”,要求人民享有真正的思想言論自由,同時要求保障人民的通信自由及人身自由。

胡適作為堅定的自由主義者,在爭取言論自由方面不遺余力。他參加《自由中國》活動時直接指出,言論自由不是憲法規定了就能實現的,要靠每個人共同努力去爭取:

“言論自由,只在憲法上有那一條提到是不夠的。言論自由和別的自由一樣,還是要靠我們自己去爭取的;法律的賦予與憲法的保障是不夠的。人人應該把言論自由看作最寶貴的東西,隨時隨地的努力爭取;隨時隨地的努力維持。”

《自由中國》的創始人和負責人雷震認為,言論自由與否是關乎民主政治能否實現的關鍵。1951年10月1日,《自由中國》刊登《言論自由的認識及基本條件》和((輿論與民主政治》兩文,提出“言論自由是一種天賦的基本人權”,直言“民主政治就是輿論政治”,即“被治者對于政府的謀劃和施行的公共政策,自應隨時發表意見,交換意見,自由討論,公開辯難,用以批評政策的制定與執行可能招致之利害得失,和其對于人民日常生活之實際影響。”

1954年,張佛泉出版了《自由與人權》,從理論方面闡述“諸自由即諸權利”的說法,將自由與權利相等同。之后《自由中國》提出“所謂自由,其本質即為人權”,并明言“民主政治的主要目的即在于保證人權,而人身自由則是人權(即諸自由)的基礎”。

“沒有政治民主,一切都無從談起”,反對政府管制經濟

1950年2月,雷震在《自由中國》上發表《以暴易暴乎?》,以德國和意大利的法西斯政權和英美的民主政權為例,認為唯有實行民主,實行普通選舉,實行法治,才是國民政府真正可行的政治出路。

1952年6月,殷海光在《自由中國》發文,率先將“政治民主”置于基礎地位,認為這是解決“民生”“平等”等問題的前提:

在中國的現在,政治民主重于經濟平等。沒有政治民主,一切都無從談起。失去了政治自由的人,自身先滄為農奴、工奴、商奴、文奴,先失去了人的身份,一動也不能動,說話不合分寸有生命的危險,那里還能爭取什么經濟平等?

同時,《自由中國》主張通過經濟自由保障政治和思想文化上的自由與人權,因此力主國民黨執政當局在經濟政策上實現充分私有化、干預最小化,以落實經濟自由。在這方面,夏道平對國營事業的抨擊,殷海光對哈耶克《到奴役之路》的翻譯顯然都有非常關鍵性的影響。

針對當時國民黨政權對經濟、金融的管制,《自由中國》發表題為《關于私人投資問題》的社論,認為“管制愈少,鼓勵的力量就愈大”。在“今日的問題”系列政論中,雷震等指出,當時臺灣經濟上出現的問題病根乃是“管制經濟的措施”,呼吁臺灣當局改革經濟政策,允許企業自由發展:

這些改革,應該趨向于同一個單純的目標:那就是,自由企止的發展。我們要求完全而迅速地解除工商企業所受到的管制,并要求局部而漸進地解除金融和貿晶所受到的管制。 這種管制。現在已經苛細而嚴格到了這種程度:企業已沒有創辦的自由,沒有取得器材與原料的自由,沒有拓展市場的自由,一舉一動,都要經過繁瑣復雜的手續,窮年累月的等待,尚不易邀得管制當局的核準。如此捆手捆腳,又怎樣能達到正常的發展。

將憲法作為爭取自由民主的武器

國民黨退據臺灣后,繼續延用47年《中華民國憲法》,這部憲法采取英美法原則,體現公民權力,對上至“總統”下至民眾的權力和義務都做了明確規定。這就使憲法成為《自由中國》在意識形態上反擊威權體制的問政利器,雷震等人將憲法作為政治批評和政治要求的基準和正當依據。

雷震等在《自由中國》不斷發表文章,對國民黨政策中諸種“違憲”“毀憲”行為進行尖銳批評,其中最為激烈的是抵制和抗議蔣介石“違憲”三連任“總統”:

1959年,蔣介石第二任“總統”期滿,按照“中華民國憲法”規定,“總統”任期6年,最多連任一屆。蔣介石欲做終身“總統”,就想“修憲”。《自由中國》等媒體和胡適、雷震等知識分子都主張要遵守和維護憲法,反對蔣介石連任。《自由中國》發表了《擁護蔣總統繼續領導而不贊同連任》、《護“憲”乎?毀“憲”乎?》和《我們對毀“憲”策動者的警告》等文章,強烈抵制蔣介石連任。盡管如此,蔣介石還是于1960年成功連任。《自由中國》發表社論文章《蔣“總統”如何向歷史交代?》,對此事“窮追不舍”。

將憲法作為武器與國民黨威權當局進行斗爭,成為后來臺灣追求民主自由的重要手段,這部憲法也成為以后臺灣實現民主化的依據。

《自由中國》反對黨理論與雷震“中國民主黨”的組黨運動

以雷震為首的知識分子不僅在輿論上對國民黨當局的政策進行批評與監督,他們更希望通過實際參與政治生活直接影響臺灣政權,爭取民主自由。早在《自由中國》創立之初,雷震便發表《反對黨自由如何確保》,呼吁“政府黨不獨要有容忍反對者的雅量,且要允許反對黨派有組織,言論和出版的自由,而與政府黨享受平等的權利”,但那時胡適和雷震將反對黨的角色更多地理解為國民黨執政當局的“諍友”“畏友”,即監督和協助國民黨政府進行政治改革,以實現民主憲政。

而1957年初牟力非發表《略論反對黨問題的癥結》,《自由中國》開始探索在民意基礎上籌組反對黨:

今日(反對黨)主要的問題是“要看人民是否支持反對黨的產生發展,……假如在野黨的作風僅止于呼吁,乃至并未獲得多數人民的支持,則縱使執政黨宣布允許成立反對黨,也無異為一種‘施舍’,它的前途不會樂觀”。

1960年,雷震發表《我們為什么迫切需要一個強有力的反對黨》,開始將反對黨的政治訴求指向通過選舉獲取政權,即希望依托民意的歸屬達到政黨輪替的目的,其公開提出:

“我們理想中的反對黨,其責在與人民為友,與在朝黨為敵,其志不在分殘羹一點而在整個政權的合法取得”。

“政黨組織的目的,……在于“推翻”現有的而已經喪失人心的政府而奪取政權。但民主政黨之奪取政權,……惟有依賴民眾意見,透過選舉獲得之。……這個新黨的“功用”,就是要用選舉的范式以求獲取政權為目的。”

1957年以后,倡導這樣一個反對黨己成為雷震和((自由中國》的主要工作之一。1960年,蔣介石強行“修憲”成為終身“總統”,使雷震和《自由中國》對國民黨當局徹底絕望。此時恰逢臺灣地方選舉,《自由中國》便力圖借助于地方選舉,與臺灣本土力量聯合籌組一個真正意義上的反對黨,突破國民黨當局的“黨禁”。

隨著《自由中國》對反對黨理論宣傳的加強,雷震籌建“中國民主黨”的工作全面展開。籌組“中國民主黨”主要力量是以雷震為代表的大陸遷臺知識分子和臺灣本土政治精英。雷震的組黨行動及其與臺灣本土政治精英的聯合,觸犯國民黨當局的禁忌。1960年9月4日,蔣介石下令公開逮捕雷震,籌建中的“中國民主黨”胎死腹中。

《自由中國》對反對黨理論的探索,不僅在臺灣各界宣揚了政黨政治的理念,更為“中國民主黨”的籌組奠定了理論基礎。

與臺灣本土政治力量合作,促進地方選舉民主化

1957年以后,由于雷震和《自由中國》開始轉而向臺灣的民意基礎來尋求其反對黨主張的新的支持力量,并開始關心臺灣的地方選舉。1958年,在《自由中國》的討論議題中,地方自治、地方選舉等問題已成為重點,臺籍人士的利益也開始被列入考慮范圍,如1958年《五論反對黨》就呼吁“中央”層級的民意代表如“國代”、“立委”等要重新選舉,并要大大“提高臺胞的發言權”,甚至主張“臺灣籍的立監委員應占百分之三十五”。

雷震和《自由中國》此時也投入了協助臺籍本土人士的地方選舉中去,在選舉前夕,《自由中國》除了配合臺籍人士的地方選舉,不斷批評國民黨的不良選舉行為,成為黨外參選人士的主要言論陣地,還臨時出版了《臺灣地方自治與選舉的檢討》單行本,為“今天在臺灣的每一位選民服務”。雷震本人為了能讓國民黨以外的人多當選一些,還主動為參選的李遠秋等臺籍地方人士拉選票。

將政治民主運動與臺灣的地方選舉結合,這種方式比較符合臺灣現實要求的政治斗爭,也被后來的黨外運動繼續沿用。利用選舉來發動民眾和獲取社會支持,成為后來的黨外政治著英最主要的政治活動之一。

70年代知識界批判“萬年國會”

“用暴力維持政權;一黨專政;特務橫行,基本人權無保障;新聞、言論檢查;限制本國人和外國人出入境;約束文化交流;黨化教育、司法、軍隊;偶像崇拜,經典信奉;統制經濟;集會、結社、請愿等的不自由;強迫集體勞動(如公社、奴工、集體農場);戰爭解決一切,敵視和平。”——李敖在《獨裁中的民主》中概括的國民黨一黨獨裁的專制特征。

李敖和《文星》雜志批判國民黨獨裁統治,爭取言論自由

《文星》月刊創辦于1957年,有很明確的目標:“企圖松動國民黨的控制,為臺灣培養出一種較為民主自主、開放、講理、踏實的社會雛形和文化取向”。1962年李敖等人加入后,開始“將思想觀念的反省批判投射在現實世界的體制與問題上面。如就自由與民主的闡揚,法律與政治制度的批判以及歐美人權思想的介紹等”。直到65年被禁,《文星》持續宣傳自由、民主與人權的價值,不斷對社會中存在的司法、教育、財稅、色情查禁等問題進行批判。

在爭取言論自由方面,李敖完全繼承了胡適的思想,把爭取和擴大言論自由放在最重要地位,并認為需要爭取才能得到。李敖在《文星》96期《編輯室報告》中說:

“言論自由是促進社會進步的原動力,這是民主社會的必具要素,這不是口里嚷嚷的高調,而是要付之實踐的”。

李敖激烈反對當局報禁書禁等政策,認為言論自由最緊要的是出版自由。他批評當局憑借書報檢查官個人的好惡作標準妨礙出版自由:

“如果查禁書刊只用抽象的道德概念和政治要求,而沒有一個具體標準的話,那么,天下任何一本書,無不可以被羅織成罪的”

同時,李敖繼承了《自由中國》以憲法為武器批判國民黨政權的手段,引用憲法條款指出以“戒嚴法”之名實行“黨禁”是違憲的:

“臨時條款”和“戒嚴法”等等直撲“憲法”,把“憲法”活活壓住。“憲法”第14條明定人民可以組黨,可是國民黨硬是不準,說按照“戒嚴法”第11條規定,戒嚴時期得停止結社。……照“憲法”第171條規定:“法律與憲法抵觸者無效.”“戒嚴法”的無效是顯然的,但國民黨硬說雞毛是令箭,令箭反倒不是令箭。結果一個自稱民主國家的,竟有黨禁;自稱實行憲法的,竟戒嚴幾十年;自稱為自由而戰,竟沒有結社自由!

《大學雜志》與青年知識分子的問政熱潮

1971年《大學雜志》以革新保臺為基調,大力呼吁當局廣開言路,相繼推出了《國是九論》,《中央民意代表的改選問題》等文章,分別從司法、立法、人權、經濟、監察等方面,對“國體”、“政體”與“法統”等問題進行深入探討。其中“中央民意代表全面改選”及“照顧工農福利”是《大學雜志》最重要的兩大訴求。

在“中央民意代表全面改選”問題上,針對當時讓民眾對“萬年國會”相當不滿,《中央民意代表的改選問題》一文批評說:

“20幾年來,我們始終在維持著一個龐大、衰老而且與廣泛大眾完全脫節卻以民意為名的特權集團,雖它在表面上維持了形式上的法統,而即使在形式上,它也完全無法代表那些在23年前未滿二十歲,也就是現在四十三歲以下的青年的一代。”

因此,他們呼吁全面普選“中央民意代表”、廢除遴選,重組“國會”:

“過去20多年來,我們在政治安定之時,追求社會經濟的進步,但到了今天,上層政治結構的僵化反過來構成社會經濟再進步之阻礙。為了使我們的‘國家’邁向現代化,在進步中求安定,上層政治結構的革新是必要的。”

《大學雜志》的吶喊在大學校園內反響熱烈,臺灣各個大學的學生社團開始持續開展政治性活動,推動學生政治運動。1972年間,在“向學校開刀,向社會進軍”的呼聲中,臺灣的大學校園政治活動空前活躍。

至于“照顧工農福利”,《大學雜志》呼吁政府縮短貧富差距、發展農民福利,要求政府設法保障農產品價格、照顧勞工(尤其是礦工)傷殘問題,特別是提出允許勞工成立自主工會的要求。

《美麗島》與臺灣本土知識分子的崛起

《自由中國》《文星》《大學雜志》等刊物,都是大陸遷臺知識分子組織或主辦的,1975年創辦的《臺灣政論》第一次由臺灣本土政治人物主持,雖然其很快被禁,但它的出現標志著臺灣本土知識分子政治意識已成形并開始集結。1975年后,民主訴求融入了本土意識。

《美麗島》雜志由黃信介提議創辦,它的出現迅速網羅了臺灣各地的本土知識精英,成為他們表達政治訴求、反抗獨裁統治的據點,也代表了臺灣本地族群的政治意識已經成熟。《美麗島》在臺灣各大城市都設置了分社和服務處,并以此為基地展開演講會等群眾性運動,實際上已經具備了政黨的雛形。

在70年代反抗國民黨統治的政治運動中,臺灣本土政治精英開始成為主要領導力量,如《臺灣政論》《美麗島》的黃信介、呂秀蓮、施明德等人,都是臺灣本省人士,而且具有濃厚的草根色彩。70年代民間政治運動濃厚的本土色彩以及本土精英在臺灣地方選舉中的出色表現,使得這一時段民間政治運動的社會基礎不斷擴大。

1979年底的“《美麗島》事件”雖然讓追求民主自由的臺灣本土知識分子備受打擊,但也“促使國民黨向溫和的政治反對派作出妥協讓步,為1980年選舉法的改寫和臺灣的第一場全面選舉鋪路”,特別是它吸引了一批辯護律師投入民間民主運動,并迅速成為之后政治運動的核心,陳水扁、謝長廷、蘇貞昌、張俊雄等人都是在為“《美麗島》事件”担任辯護律師之后,開始投身政治運動的。

臺灣知識分子向來以自由民主為首要訴求,隨著1986年民進黨成立,87年解除戒嚴、開放黨禁報禁,88年蔣氏政權結束,91年廢除臨時條款,92年中央民意代表全面改選……臺灣知識分子的自由民主訴終于逐步落實,他們追求了半個世紀的目標終于達成。

共和國辭典 2012-03-28 00:49:47

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表