|

相關閱讀 |

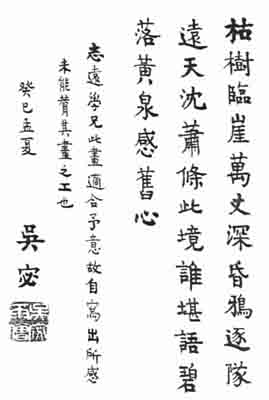

吳宓與他的“性情詩”

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

(本文原載2005年4月13日《中華讀書報》)

1923年,吳宓在《我的人生觀》一文中強調了“職業與志業之別”。職業是一個人在社會中為他人或機關做事,獲得薪俸或傭金,以為謀生糊口之計。志業則是一個人為自己做事,毫無報酬,“其事必為吾所極樂為,能盡用吾之所長,他人為之未必及我。而所以為此者,則由一己堅決之志愿,百折不撓之熱誠毅力。縱犧牲極巨,阻難至多,仍必為之無懈。”以這種觀點來看吳宓本人,在大學里教書,可視為他謀生糊口的“職業”,而詩文則是他的“志業”。1928年他明確地將畢生的“志業”具體化為三部著作。一是《詩集》,二是小說,三是《人生哲學》。我們在《吳宓日記》里常常可以見到他下決心寫作醞釀多年的小說《新舊因緣》,最后一直未能寫成。其《人生哲學》的概略可以從現存的《文學與人生》講授提綱里窺見一二。據說吳宓晚年曾寫成定稿,委托學生保存,但全稿至今不知去向。唯一差堪告慰的是1935年由中華書局出版的《吳宓詩集》,匯集了吳宓前半生的主要詩作約991首,詞25闋。該書附錄了他的詩論《馀生隨筆》、《英文詩話》、《空軒詩話》以及發表于《學衡》雜志和天津《大公報·文學副刊》上的論文多篇。從嚴格意義上來說,1935年版《吳宓詩集》是一部詩文集。在著作方面,由于《文學與人生》僅存提綱、小說《新舊因緣》未能寫成,這部詩文集成為人們了解吳宓學術、創作成就最主要的載體。

1933年,《學衡》雜志停辦、《大公報·文學副刊》主編者易人,吳宓連續失去了發表詩文的兩塊陣地。舊體詩在新文學的沖擊下日益失去讀者市場,吳宓雖鐘情舊體詩,但也面臨無處刊布詩作的尷尬境地。他在1935年的詩集里說,“予所積盈篋,無地刊布。因為舊詩受眾排斥,報章雜志皆不肯刊登”。因此,1935年的詩集得以出版對于吳宓個人的意義可想而知。舊體詩淡出文學主流,完全成為詩人傾瀉感情及師友間唱酬應和的“志業”。在清華大學、西南聯大課堂的講授只是一種輔助性的流播渠道。1935年以后,他再也沒有詩集出版,但這并沒有影響詩人旺盛的創作熱情。詩歌在吳宓的心目中是沒有任何回報的“志業”。

最近商務印書館出版了吳宓先生的女兒吳學昭編輯的新版《吳宓詩集》,除了1935年版的全部詩作以外,還收錄了1934-1973年近30年間劫余詩作600余首,詞12闋。吳宓1934年后,尤其是1949年后詩作數量遠不止這些。大量詩作或遺失或自己懼禍焚毀。焚毀的詩作中有作者認為在藝術上的“精上之作”,故毀棄之時“久久仍顧惜”。文字化為灰燼,不復存留世間,將是永遠無法挽回的損失。今天舊體詩歌的讀者市場萎縮,較之70年前不知又增加了幾許,所以,能夠看到詩人一生心血以比較完整的形式面世,無疑是值得慶幸的。稍稍讓人感到遺憾的是,新版詩集刪掉了1935年版全部的附錄部分,只剩下純粹的詩作。詩論是吳宓詩歌創作實踐的理論總結,可與詩作相互發明、映襯,讓讀者更全面、更深刻地理解吳宓詩作的價值。2001年李繼凱、劉瑞春先生選編的吳宓研究文集《解析吳宓》(社會科學文獻出版社)有多篇文章探討了吳宓詩論的學術價值,可以參看。

詩集是了解吳宓學術、創作主要成就的載體。而就其創作數量而言,現存詩集中1500余首的創作量在現代作家里也不多見。其創作已經不能以純粹的傳統舊體詩來看待。比如,他所遵奉的近代詩人黃遵憲的“以新材料入舊格律”的主張在今天還具有現實意義;又比如在美學旨趣上,他改造了中國詩含蓄的特征,使詩歌成為暴露自己靈魂深處真實思想的工具;再比如他以舊體詩的形式翻譯了大量的西洋詩歌,詩味濃郁,受到今天一些識者的肯定。總之,吳宓的詩歌創作成就需要各方面的研究、闡釋,為今天的創作實踐所用,不是這里三言兩語能夠概括得了的。

這里想提出來一說的,是吳宓詩作的一個最顯著的特征———與人生糾纏不清的關系。一般而言,詩歌當然離不開人生的體驗。而吳宓的詩歌與人生的緊密關系則向我們展示的是另一個層面的意義。早在上世紀30年代,錢鍾書就把吳宓稱為“自傳體作家”。錢從吳宓詩作里看到的是詩歌里面傾瀉著作者一時一地的感情,忠實地連續記錄了作者日常的瑣屑經歷。其實,遠不止此。吳宓一生志業所寄的三部著作,詩集、小說與人生哲學都具有自傳體的色彩。在此之外,吳宓一生分量最大的“創作”大概要算其日記和未完成的自訂年譜了,而這兩者無一不是自傳體。我們完全可以將吳宓一生的創作實踐概括為“自傳體創作”。至于其詩作,我傾向于稱之為“性情詩”。“性情詩”既限制了作者的藝術追求的層次,也以近乎夸張的形式揭示了詩歌的本質在于真情的藝術表現。以往,人們可能過多地喜歡從詩作去窺探吳宓既真誠而又有幾分神經質的感情起伏,以為談資。這無疑是對一個真誠靈魂的最大諷刺。今天我們需要從這種“趣味”里走出來,看看其“性情詩”真正有什么優長,有什么限制。這才是重要的。

吳宓的詩歌太貼近人生的瑣屑了,盡管其中也包含了作者悲天憫人的情懷,在“意”的提煉上不夠精粹、高遠,始終限制了他取得更大的藝術成就。吳宓本人也許并不在乎這些。他對自己詩歌品格有著深刻的自覺,但由于性格的原因,他不能也不愿走出以自我為半徑劃出的圈子。吳宓的摯友白屋詩人吳芳吉曾說,詩人分三等,其下為自身之寫照,其中為他人之同情,其上,為世界之創造。吳宓在引述了這段看法后寫道:“此論最真。碧柳蓋托始于中而已臻乎上者。若予之詩,則終未脫‘自身之寫照’之范圍,此乃性行之自然趨勢,未可強致。故予之詩集,不啻即為予之自傳。”

另有一種看法認為,自身的性情真實抒發,不矯飾、不偽造是詩歌最重要的品質,其它都是枝葉。如為《兩吳生集》做序的國學大師柳詒徵認為,“詩之格律聲調色澤神韻宗派家法,末也。性情,本也。”從這一點上看,吳宓完全達標了。豈止是達標,簡直是超標了。今天寫舊體詩的人,許多可能連這一點也沒有達到。吳宓的詩歌體現了“真誠”的極致,正好可以用來喚醒那些心靈的酣睡者。

吳宓的詩集、日記、自編年譜必須互相參看,它們都是作者心靈的忠實記錄,盡管作者提供了大量的自注,但其本事并不是一目了然的。本事是了解其詩作重要的一環,互相參看幾種自傳體記錄才可能理解詩作的真實含義。

盧可思 2011-04-11 20:21:54

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表