|

相關閱讀 |

【周末人物】徐慶全:我眼中的于光遠

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

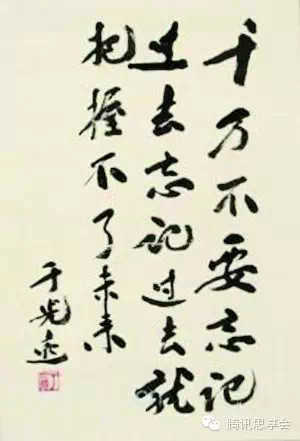

“千萬不要忘記過去,忘記過去就把握不了未來。” 于光遠的“身份寫作” 作者 | 徐慶全 2013年9月26日凌晨3點,于光遠溘然長逝,走完了整整98個春秋。 9月27日上午,我陪同杜導正老到于老家吊唁。家中已經搭建了簡易的靈堂,在鮮花叢中,遺像用的是一張于老微笑的照片。記憶中,這張照片在于老90壽辰會上懸掛過,在95壽辰作為紀念送給大家過,熟悉的人都知道,這基本上是于老常態的形象。 我對他的去世并不感到意外。2012年5月28日,我和杜老曾經到北京醫院去看過他。那時,他基本上處于昏迷狀態,只是偶爾會有知覺。他的秘書胡冀燕大姐把我們帶去的雜志在他眼前晃悠,他微微地點點頭,算是知道我們來了。我才真正地感覺到,原來于光遠也會老。 每一個時代,都有一撥領軍式的人物,或者說標志性的人物群。1978年改革的航船揚帆起航后,潮起潮落,涌現出了一大批領軍人物,于光遠就是其中之一。他參與起草鄧小平在十一屆三中全會上的講話;中國經濟建設和改革開放中許多重大理論問題,都是他率先或較早提出的。他是中國改革開放的重要參與者和見證人。 在欣欣向榮的上個世紀八十年代,于光遠的名字在學子們心目中并不陌生。記得在大二的時候,正趕上批判“精神污染”運動,“向錢看”也被看做一種“污染”源,而且據說源頭就是于光遠。 那時,我們正是共產主義思想高揚的年輕人,滿腦子都是振興中華的奉獻精神,而且,沒有錢也不知道該從哪個方向去“向錢看”,所以,至少我認為,于光遠這種想法的確是“精神污染”,批之大概沒錯。 后來,認識于老后,我還特意說到當年那稚嫩的想法。他說,他其實是說了兩句話的:既要“向前看”,也要“向錢看”;“向前看”是堅持方向,“向錢看”是重視生產,重視經濟效益。可是,當人們要批判你的時候,就可以斷章取義。于老聳聳肩的樣子,我們都開心大笑。 從那以后,就能經常從報紙上讀到于光遠的文章。那時,對于光遠寫的經濟或科學方面的文章不大讀得懂,也就不大讀,而對于他反對“特異功能”的文章倒是仔細讀。 那會兒,好像四川什么地方出了個能夠用耳朵認字的“特異功能者”,報紙上大肆宣傳;隨之,全國各地出現了大批所謂特異功能者。在這場由耳朵認字開始的偽科學活動中,時任國家科委副主任的于光遠,成立了一個“人體特異功能調查組”,調查人員走遍全國各地,對聲稱有特異功能的人進行了深入的調查和測試,結果證明他們全都是在變戲法。 那時年少,我和同學對這種特異功能的事情充滿了好奇心,我不知道是不是真有這樣的事情,但很愿意相信有這樣的人和事。還有,當時的大科學家錢學森是站在于光遠的對立面的,這使我們覺得相信這種事情有了更多的依據。 不過,仔細地研究了于光遠和錢學森的較量,我倒相信于光遠,他是國家科委副主任嘛,國家的科委主任嘛,說話總是要對國家負責任的。錢學森只是一個科學家,而于光遠管了很多科學家,這些科學家和他站在一起,想來他應該沒有錯。 那時,還流傳著于光遠這樣的“傳奇”:有一位部級官員相信這種“特異功能”,親自給于光遠寫信,詆毀他身邊堅決反對“耳朵認字”的人;還有一位更高級別的領導人也勸于光遠“少管那件事”。可于光遠卻說:“政府工作聽你的,科學上的事不能聽你的。” 后來,我特意買了一本于光遠寫的《評所謂人體特異功能》,算是系統地學習了一次他的著作。 于光遠把對手逼到墻角上了,連對手都不得不先恭維他一番——“具有比一般奇功大師更高的功力”,可見,于光遠肯定是正確的。 在2005年于光遠九十壽辰的紀念會上,在中宣部時曾經是他的部下的著名學者龔育之,作了一篇“祝壽詞”。他說:“于光遠的一個特點,是學識廣博。他的學識淵博,又不是通常人們所稱的學貫中西或學貫古今,而是學貫兩科,學貫自然科學和社會科學這兩門科學。他担任學部委員,屬于哲學社會科學。但他的根底,卻是在自然科學。” 1934年,于光遠考入清華大學物理系,與錢三強同班。1935年,導師周培源去美國普林斯頓大學講學,將于光遠的相對論論文交給愛因斯坦,這篇本科生的論文,愛因斯坦竟然給予了指導意見。如果于光遠繼續從事理論物理研究,成為杰出的物理學家基本沒有懸念。不過,他對政治的興趣,很快超過了學術。 于光遠參加了“一二·九運動”,加入中共,奔赴延安。一到延安,他就得到毛澤東的賞識,被安排做馬克思主義中國化的工作,很快成為馬克思主義理論的學術權威。沿用幾十年的教科書《政治經濟學》,就出自他的手筆。 2001年7月,于光遠參加我們雜志社10周年的活動,我帶著他所著的《我親歷的那次歷史轉折》,請他簽名。他問我對這本書的看法,非常謙和的樣子。我當然贊賞有加,是很由衷的那種。 不過,閑聊的時候,我倒是說了一點自己的感想。我說,這本書應當是“身份寫作”的標桿。 “身份寫作”,是我自己發明的一個詞,冀望以此能夠與一般的“回憶錄”相區別。 而讀于光遠的書卻不同。于光遠兼有雙重身份:歷史在場者和研究者。他本身就是一位黨史人物,或置身歷史的潮流,或側身漩渦的邊緣,有時還身處漩渦之中。因此,他關于黨史人物和事件的回憶和敘述具有獨特的學術價值和閱讀魅力。他又是學者,本著科學的精神,對黨史作了透辟的觀察和深刻的分析,提出了許多獨到的見解。 更可貴的是,他寫作這本書,在充分發揮嚴謹的文字能力的同時,融入了史學的甄別功底。他說過:“即便本人記得很清楚,我還是要努力去找有關的文字材料,和去找知情者共同回憶。這樣,既可以使寫出的東西更準確些,也可以使自己更放心些。” 簡言之,他的“身份”即現場回憶,僅僅是線索,而查找文獻和走訪知情人相互參證的“二重證據”——這是王國維在1925年提倡的歷史研究法——則豐富了回憶的內容,勾勒出可信的場景。 對于我生造的“身份寫作”這個詞,于老倒也不反對。他笑瞇瞇地說:你可以寫文章來闡發你的這個觀點。 于光遠關于黨史方面的著述,除了公開的文獻外,大多是靠自己保存的史料寫成的。我去他家時,他洋洋自得地向我展示了保存的一些資料。他說,這是多年來養成的習慣。 這一習慣,最初是受郭沫若的啟發。“文革”前他在同郭沫若的工作接觸中,發現郭對過去的許多事情記得很細,有些時間地點都記得清清楚楚。問其原因,郭沫若說自己保存有個人檔案。多年來,于光遠也形成了保存個人檔案的習慣。前述關于1978 年中共中央工作會議和中共十一屆三中全會的回憶,他就充分利用了個人檔案。書中介紹的許多史實,為一般人所不知。 于光遠不僅自己注意保存史料,而且倡導發表和利用這些史料。1999年底,雜志社請他担任“特邀編委”,他很高興地答應,并談了關于雜志以及黨史研究方面的看法。 他說:要研究歷史,首先是要存史。我有這樣的習慣,我覺得也會有人有這樣的習慣。你們雜志要認真進行發掘,將這些原始的資料在刊物上公布,以利于研究者進行研究。 也是在這次談話中,我們請這位新任“特邀編委”對本刊讀者說幾句話,以作為新世紀寄語。他很認真地進行了準備,并寫成文章發表在2000年的第一期雜志上。 他在寄語中闡述了“寫歷史、讀歷史、對待歷史的基本原則”:崇尚真實、崇尚獨立。他說:“古今不乏強力干涉、不許真實地寫歷史的事例,因此崇尚真實與崇尚獨立不可分離。歷史可為婢女,實用主義者如是說,然為馬克思所斥。向后看為的是向前看,就是用真實的歷史的經驗和教訓,教育來者,不重犯或少重犯歷史上犯過的錯誤。千萬不要忘記過去,忘記過去就把握不了未來。” “千萬不要忘記過去,忘記過去就把握不了未來”,是于光遠晚年常常愛說的一句話。這是從人們熟知的列寧的“千萬不要忘記過去,忘記過去就意味著背叛”套過來的。于光遠并告訴大家,這話在《列寧全集》上沒有,是出自蘇聯的一部話劇《曙光照耀著莫斯科》。 我參加過于光遠的兩次壽辰會,一次是他的九十壽辰,一次是他的九五壽辰。 2005年7月,在于光遠的九十壽辰祝壽宴會上,他發表了一篇“九十感言”的演說。在演說的最后,他說: 現在你們恐怕看不見我在為年齡而發愁,因為我一直努力保持一個年輕人的精神狀態。而年輕人是不會為他的年齡發愁的。我當然是一個徹底的唯物主義者,但是我主張可以有幻想。……在心不老方面,幻想也是一條,我要的就是這樣能支持和加強自己毅力的幻想。因此,最后講這樣12個字:“我追求!我堅持!我執著!我成功!” 老人說這最后12個字的時候,滿堂喝彩。每個人都能夠感覺到他的底氣,他的力量。 于光遠踐行了這12個字。我做了粗略的統計,2006年到2008年,于光遠給我們雜志寫的稿子就有六七篇,五萬字的篇幅。 2011年,于光遠中風住院,再也沒能從醫院出來。 2012年5月28日,我和杜導正一起去看望老人家。與一年前相比,他已經基本上處于沉睡狀態。看到我們來了,胡冀燕把他叫醒。他努力地掙扎著聚拢意識,偶爾會向我們眨眼示意。 我很感動,陡然想到了他在九十壽辰上說“我追求!我堅持!我執著!我成功!”的神態。我相信,此時此刻,他一定在心里默念這12個字,鼓勵自己睜開眼來。 如今,斯人已逝。我們紀念于光遠,實際上也是對他參與的那個時代的追憶和緬懷。在那個時代里,他寫下了精彩的人生;而那個時代,也因為有了他這樣的人,而光彩奪目。 本文選自中國新聞周刊,轉載請注明來源。 ---

于光遠曾經說過,活過八十萬小時就夠了,再多就是賺了。他像孩子一樣說:“我科學地計算過,八十萬小時就是91歲零幾個月。”他是精確到幾個月的。現在,他走了,“他走得突然,但很平靜”——家人說。他應該是安靜地離開,因為八十萬小時后他又活了八年。他到天國后也會笑瞇瞇地說:我賺了。我想。從《評所謂人體特異功能》說起

在這本書里,他對“人體特異功能”的“科學基礎”提出多方質疑,并對弄虛作假的行為不遺余力地揭露。他說:“那些搞偽科學的人,他們完全知道自己是在騙人,他們所謂的特異功能從來不敢在我面前表演,怕我戳穿他們。于是他們就制造了這樣一種輿論,說氣功大師分三種境界,‘慧眼通’、‘法眼通’和‘佛眼通’,其中‘佛眼通’是最高的,因此就封我了一個‘佛眼通’。說我具有比一般氣功大師更高的功力,有我在場,他們的各種功能就消失了,眼前只有金光一片。其實我沒有任何特異功能,我只有一通———通曉科學精神、通曉任何偽科學都是有意識騙人的邪說。我是科學工作者,只懂得堅持科學精神,維護科學尊嚴,任何偽科學在我這里是通不過去的……”“身份寫作”

讀回憶錄和傳記,你很容易發現,大多數的回憶錄都存在著有意或無意的“自我放大法”。所謂“有意”,是回憶者高壽,與其一同參與這段歷史的人作古,他可以信口開河,將功勞攬在自己身上,反正死無對證;所謂“無意”,是因為記憶本身是靠不住的,一般人回憶往事,記憶會不自覺地向有利于自己的方向傾斜。不管是有意還是無意,“自我放大”的出現,都是因為回憶者有在場的“身份”而沒有“寫作”的功底——沒有能力通過歷史記錄來甄別回憶的準確性,當然也就更沒有能力從歷史和思想高度上來總結自己所經歷的一切。這種東西只能稱之為“回憶錄”。“故紙堆”

后來,他看我們沒有一直沒有動靜,在2007年7月很認真地給我們寫了一封信,甚至連欄目的名字都想好了,叫“故紙堆”,專門發表當事人保存的各式各樣的史料。這個欄目,我們一直在用著。兩次壽辰

2010年7月3日,于光遠九五壽辰宴會舉行。過了五年,他顯然有些老了,不過,坐在輪椅上的他依然很精神,對于來出席宴會的老朋友,也一一認得。但他已經不能夠像九十壽辰那樣發表演說了,只能在別人遞過來的麥克風前說句“謝謝大家,感謝大家”。

騰訊思享會 2015-08-23 08:48:16

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表