|

相關閱讀 |

毛澤東沒能把胡適拉到北京 不去臺灣

|

>>> 民初歷史變遷觀察 >>> | 簡體 傳統 |

出生于1891年12月17日的胡適是安徽績溪人,1962年2月24日于中央研究院開會時心臟病猝發逝于臺北南港。享年70歲。

其父胡傳,是清朝貢生,官至淞滬厘卡總巡、臺東直隸州知州,著有《臺灣紀事兩種》,1895年8月22日病歿于廈門。

1910 年,18歲的胡適考取庚子賠款第二期官費生赴美國留學,于康乃爾大學先讀農科,后改讀文科,1914年往哥倫比亞大學攻讀哲學。他早年得志,一生顯赫,人生相當的順達。

聲名顯赫并遵循傳統規范

1917年夏,25歲的胡適回國担任北大教授。1922年(30 歲)北大教務長、1932年(40歲)北大文學院院長、輔仁大學教授及董事、1938(46歲)中華民國駐美利堅合眾國特命全權大使、美國國會圖書館東方部名譽顧問、1946年(54歲)北京大學校長、中央研究院院士、普林斯頓大學葛思德東方圖書館館長、1957年(65歲)任中華民國中央研究院院長等職,受到蔣介石的器重。

胡適學識淵博,興趣廣泛,著述豐富,在文學、哲學、史學、考據學、教育學、倫理學等等諸多領域都有深入的研究,并傳奇般的獲得過35個博士學位。他首倡「新文化運動」而一夜成名,很快就成為中國文學的領袖人物和新文化運動的核心。

但他對于自己的個人生活方面依然遵循傳統規范。胡適的婚姻是其母馮順弟包辦的,到1917年成婚時,這位北大教授還沒有見過裹小腳、大字不識幾個的未婚妻江冬秀。在當時自由戀愛風氣興起后,胡適并未像其他青年一樣毀掉婚約,而是繼續維持,對此,胡在后來的日記中寫道:「假如我那時忍心毀約,使這幾個人終身痛苦,我良心上的責備,必然比什么痛苦都難受。」

胡適的為人

為人寬厚的胡適。

據記載,胡適為人寬厚、熱情、真誠。在北京,胡適家里每到星期六總是高朋滿座,各界人士,包括商人和販夫,都一律歡迎。什么問題都可以問,什么問題都可以談。他盡力解答。對窮困的人,他接濟金錢;對走入歧途的人,他曉以大義。也有人只是去問候,他便報以零零散散的閑談。客人辭別后,都有不虛此行之感。

他的朋友,或自稱是他朋友的人,實在太多了,以至有一次幽默雜志《論語》宣布:這本雜志的作者也不許開口「我的朋友胡適之」,閉口「我的朋友胡適之」。胡適的為人可見一斑。

有件事最能說明胡適的為人,也就是他與街頭賣芝麻餅的小販袁瓞的友誼。袁瓞雖是個社會底層的百姓,但他很關心國家大事,空閑時也讀些有關書籍。當他有問題想不出答案時,竟然寫信向社會名流胡適請教,問:「英國為君主制,美國為民主制,實質上是否相同?在組織上,英國內閣制與美國總統制,是否以英國的較好?」

胡適不僅熱情的回信,還在文章中寫道:「我們這個國家里,有─個賣餅的,每天提著鉛皮桶在街上叫賣芝麻餅,風雨無阻,烈日更不放在心上,但他還肯忙里偷閑,關心國家的大計,關心英美的政治制度,盼望國家能走上長治久安之路──單只這一奇事已夠使我樂觀,使我高興了。」

一來二去,袁瓞常到胡適的辦公室去看他。因為路途很遠,以后胡適出門前,總先寫信通知袁瓞,以免袁瓞枉跑那么遠的路。從這一件小事就可以看出胡適的善良和為他人著想。有一次袁瓞以為自己生了鼻癌(經診斷后萬幸不是),于是名人胡適替他寫了封信,介紹他去自己熟悉的大醫院,并且在信中表示愿意代付一切費用。

胡適的寬厚也讓人印象深刻。從前上海的左翼作家,在魯迅領導之下,曾向他「圍剿」多次。魯迅去世后,許廣平為《魯迅全集》的出版而四處奔走,卻無人愿意幫忙,不得已求助于胡適,胡適馬上著手運作。他從未計較過恩怨得失,不管是友人,還是曾經反對過自己的人,他都盡全力幫助。

胡適和溥儀的一段有趣故事

胡適和3歲登基的「末代皇帝」溥儀有一段故事,讓人從中看到胡適的「善良」、「正直」。

一天,皇帝溥儀讀了胡適的《嘗試集》和《胡適文存》,非常欣賞。那時清宮里已經有些現代化裝置,比如電話,于是15歲的小皇帝突發奇想,想看看這個新派領袖長的什么樣,于是就給胡適撥了一個電話:

「你是胡博士嗎?好極了,你猜我是誰?」

聽到是一個孩子在講話,胡適有些發懵:「您是誰呀?怎么我聽不出來呢?……」

「哈哈,甭猜啦,我是宣統啊!」

「宣統?好怪的名字……是……是皇上?」

「對啦,我是皇上。我聽到你說話了,但還不知道你長什么樣兒,你有空來宮里,讓我瞅瞅吧!」

不久,胡適就到宮里拜見小皇帝溥儀,看到桌上放著《晨報》、《英文快報》等報紙和雜志。此時的溥儀為了和胡適拉近距離,沒穿正式的皇服,而是特意一身平民打扮。兩個人談的很投機。溥儀最后說:「我們做錯了許多事,到現在還要浪費國家的錢,心里很不安。我本想獨立生活,但老人都反對,因為我一獨立。他們就沒有了依靠!」

這20分鐘的會見讓胡適對真正的溥儀有了了解,他答應以后多找一些書給皇帝后,就離去了。不久,這件被皇帝接見的事情激起軒然大波,眾多批評轟然而至,最激烈怒伐者是魯迅,但胡適卻一笑了之,并不放在心上。不久,馮玉祥起兵將溥儀逐出皇宮,幾乎所有的媒體都一面倒大呼痛快,只有胡適譴責馮玉祥驅逐孤兒寡母是「東方的野蠻」。

有評論說,現在看來,在那個軍閥當道的時代,胡適敢于這樣做,恐怕不僅僅需要「善良」,更需要的是「勇氣」。再看當今社會,更是落井下石的多,雪里送炭的比鳳毛麟角還稀罕。

胡適不對毛澤東的胃口

胡適一家。右為長子胡祖望,左為次子胡思杜,中坐者為胡夫人江冬秀

毛澤東的為人,通過李志綏的《毛澤東私人醫生》和張戎夫婦花費12年嚴謹調查撰寫的。《毛澤東鮮為人知的故事》,可以知曉了。

江青曾經對李志綏說過一段話:「大夫,不要同別人講。主席這個人,在政治斗爭上,誰也搞不過他,連斯大林也沒有辦法對付他。在男女關系的個人私生活上,也是誰也搞不過他。」

為人正直、生活嚴謹的胡適畢生倡言「大膽的假設,小心的求證」、「言必有證」,這自然完全不對既搞陰謀又搞陽謀的毛澤東的胃口。

1945 年8月24日,也就是侵華日軍投降不久,毛澤東即將到重慶時,時在紐約、尚未接到國民政府任命為北大校長的胡適,從報紙上得知毛澤東通過傅斯年轉達對他的問候,再加上他剛在兩天前與出席聯合國制憲會議的中共代表董必武有過一次長談,于是產生了給毛澤東發電報的念頭,托朋友王世杰轉交。

當年的《大公報》刊登了這則電報的內容,中心意思就是希望「中共領袖諸公」──「愛惜中國前途,努力忘記過去」,忘記與國民黨的兩黨之爭,「瞻望將來,痛下決心,放棄武力,準備為中國建立一個不靠武力的第二政黨。」

胡適還以英國工黨為例,50年前只得4萬4千票,和平奮斗的結果,這一年得到 1200萬票,成為絕大多數黨,也就是成為執政黨。

按照毛澤東的看法,胡適是個頗有人氣的書呆子。毛澤東自己在三、四十年代寫的宣言、文章,到了50年代都趕快組織寫作班子給修改了。1990年時,出過一本書《歷一史一的一先一聲──半一個一世一紀一前一的一承一諾》,很快被查封了。這本書里收集的全部是中共在三四十年代公開發表的社論、評論、聲明,沒有一份是偽造的。當時,中共向全中國人民做了承諾,要建立一個民主、自由、獨立的國家。

胡適不接中共頻頻飛來的媚眼

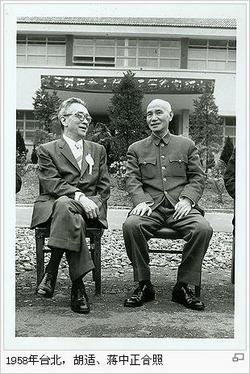

1958年臺北,胡適、蔣中正合照。

國民政府的失敗,最終歸結于高層至各層有太多中共秘密黨員,蔣介石的作戰命令還沒有下達到作戰部隊,內鬼已經通知了毛周。

1948年12月 13日,朱家驊、傅斯年、俞大維、陳雪屏四個人在南京設法派飛機去接胡適南下,1948年12月15日下午4點,傅作義派了部隊護送胡適到南宛機場上了飛機。夜里十時光景,到了南京明故宮機場。

1949年4月6日,胡適受國民政府派遣,赴美國求得幫助,并發表了《共產黨統治下決沒有自由:跋所謂陳垣給胡適的一封公開信》。4月21日船抵舊金山,胡適得知4月19日政府拒絕中共24 項要求,傅作義求和,中共已渡江,此時局勢已定。

1950 年代初期,身在美國的胡適是國民政府的國大代表,他沒有接中共頻頻飛來的媚眼,1957年,胡適當選中華民國最高研究機構中央研究院院長,并于1958年 4月回到臺灣定居就任。自此,胡適多時往返臺、美兩地。

次子反右運動中自殺身亡

毛澤東的為人是,我不能用你,我就要毀了你。對于影響力極大的胡適,毛澤東沒有得到手,時時耿耿于懷。

胡適有兩子一女,長子胡祖望旅居美國,沒有遭到迫害,2005 年去世,享年86歲。女兒胡素斐,早夭。次子胡思杜留在中國大陸,1954年被迫與胡適斷絕父子關系,但仍被斗爭,后于1957年反右運動中,年僅36歲自殺身亡。

次子死后第二年,1958年后,大陸發起大規模清算胡適思想的運動,痛失愛子的胡適回應說,「我覺得世界上二、三百年來有一種公開的趨向,朝科學民主這個方向上走,朝新的科學方法走,那時候我朋友陳獨秀在《新青年》上發表文章擁護『德』先生和『賽』先生,我表示過這樣的話,把這個抽象名詞人格化,把它看作人,最容易錯誤的,容易人格化。容易人格化,也就容易偶像化,偶像化了,便會盲目崇拜……當時我朋友陳獨秀只認得兩個名詞,不知道科學是一個方法,民主是一種生活習慣,是一種生活方式。」

民主是一種生活方式!從共入侵中國大陸以來,多年來至今中國人還沒有一天享受過這樣的生活方式。這是13億中國人的悲劇。

歷史人物是要由后人去評說的,無論當代人出于何種目地去扭曲事實,都無濟于事,因為普世的衡量標準,是人類延續下去的根基。

蕭良量 2010-12-09 08:57:55

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表