|

相關閱讀 |

外刊掃描 回顧甲午戰爭:虛實皆敗

|

>>> 民初歷史變遷觀察 >>> | 簡體 傳統 |

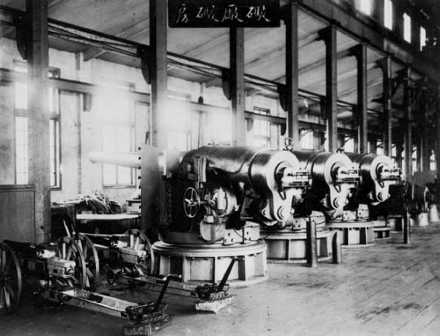

整理:郝博陽 《東方歷史評論》微信公號:ohistory 去年是甲午120年祭,再過一個月余就是120年前老朽的清帝國屈辱喪失東亞霸主地位之日。東方歷史評論從三本學刊(Modern China 2014年第3期;Modern Asian Studies 2004年第2期;Journal of the Royal Asiatic Society 2014年第1期)中選擇了三篇文章,希望從傳統政治軍事史,傳播史和外交等方面理清甲午戰爭及洋務運動失敗的原因。 在第一篇文章的分析中,我們可以看到,洋務運動雖然在工業技術和傳播科學思想方面取得了成功,但是由于地方難以統轄、帝國官僚機構腐敗,戰爭最終還是失敗了。第二篇文章則表明,對于西方主導的國際政治和外交缺乏了解,使得中國失去了比戰爭損失更重要的主權自主的可能。第三篇文章讓我們得以窺見當時清帝國人民對于甲午戰爭的自信想象,以及這一想象的集合體創造的謊言。 洋務運動的發展和甲午海戰的失敗——甲午戰爭整體形勢的分析 整理自:Naval Warfare and the Refraction of China's Self-Strengthening Reformsin to Scientific and Technological Failure, 1865-1895' 作者:BENJAMIN A. ELMAN 1950年,Mary Wright提出:帝國系統和傳統孔學意識形態是導致甲午失敗的原因。但很快遭到了Wang Ermin的反駁,在他看來洋務運動中形成的軍工集合體就是中國脫離帝國系統的明證。但是對于大多數日本和中國學者而言,洋務運動中科學技術的發展由于帝國政府形態的影響而非常有限,整體上堪稱失敗。到底洋務運動的進展如何,而帝國行政問題對于甲午海戰的影響又有多少? 去評價洋務運動科學技術的發展是否成功,主要可以從兩個方面著手。第一是軍工產業的生產能力,第二是整體科學教育的進程。 在當時中國最大的軍工生產單位有兩家,一是1865年是李鴻章主持的建于上海的江南機器制造局,另一個處是由左宗棠1866年籌建的福州船政局。這兩個軍工機構都是依靠海關收入建立和維持的。李鴻章和他的顧問們認為建立新工業有三個基礎,1)制造用的機器。2)建立起一種新的職業范疇——技術工人和工程師。3)翻譯科技書籍。因此這些機構都包含著制造分支和教育及翻譯分支,而且機構設置非常近似。 江南機器制造局幾經擴建,在1970年以后成為全東亞最大的現代軍火制造中心。軍火制造的技術工作都由外國人掌握。到1867年年中,制造局每天可以產出15支滑膛槍和一百發12磅榴彈。每月可以產出八門十二磅榴彈炮。1968-1876這八年間,江南制造局的造船廠效率極高,共造出十一艘艦船,其中戰艦十艘。木殼和鐵殼戰艦各占一半。所有部件都是在制造局自制的。而且所采用的引擎和火炮制作技術也領先于同期日本最大的橫須賀海軍工廠。由于缺乏經費,中國直至1877年才能制造歐洲常見的復式蒸汽引擎,因此在這段時間之內還是落后于歐洲的。整個1890年代中,中方的軍事訓練相較日方都顯不足。而江南制造局在1876年之后的產率直線下滑,而在1885年建了第一艘鋼殼船之后就不再作為軍事船廠服役了。盡管如此,直至1889年中國在造船技術上還是保持著領先的地位。1889年之后,法國工程師給日本設計了新的鐵甲和鋼甲艦之后,中日制造水平的對比才開始逆轉。1885年后,江南制造局開始重點制造火炮,在甲午戰爭之前已經成功制造出大型后裝式阿姆斯特朗炮,其射程可以達到7000-11000碼和40磅速射炮。而日本直到1905年日俄戰爭時期尚未開始它野心勃勃的炮兵計劃。 在教育分支中,江南制造局在傳教士John Fryer的帶領下重點翻譯了一系列技術和工程學書籍,而非數學或自然科學的書籍。在1869年同問館并入江南制造總局。在這里,學生們在一開始需主要學習代數,幾何,天文學和機械。同時也接受國際法,地理和機械制圖的訓練。之后的高級班分成七個方向1)地質學2)冶金學3)機械設計和操作4)工業設計和制造 5)外交學 6)海洋和陸地戰爭 7)外語,外國文化和政治。所有科目的實用性都很強,而且在科技方面的教育堪稱全面。但是除此以外學生們還是要學習八股,以應對科舉。雖然其中成績優異者可借技能得到官職,但還是會受同僚排擠,在官場上低人一頭。 就綜合科技教育而言,由于缺乏普遍性的課程,這種教育主要是通過翻譯工作傳播的。成立于1864年的同文館在1867年設立了數學和天文學部門,其中還有化學,物理,機械的教學課程。通過傳教士教師的幫助,他們把翻譯出來的宣揚科學技術的文章發表在《中西文件錄》上,同時還為《萬國公報》提供免費的附頁,以擴大受眾面。在同文館編入江南制造局之后,到1879年,由Fryer領導的翻譯小組已經譯成98種,共235卷譯作。除卻官辦的翻譯部門,在1850-1970年間,北上廣的新教傳教徒們翻譯了大量理科經典著作。于此同時,成立于1874年的上海格致書院在Fryer的資助之下在《格致匯編》上發表了一系列廣受歡迎的科學論文。其主編欒學謙也就此成為Fryer傳播中國文化的得力助手,其文章也收錄在《中西文件錄匯編》中。這份雜志在幾個月之內就賣掉了3000份,在1880-1890年這段時間內,每一期《格致匯編》都可以賣到4000份,近上海就有將近2000讀者。它開設的課程也吸引了許多學生。在1865-1895年間,這些西學課堂已經產出了一批包括嚴復和魯迅的受西方科學教育的學者,他們作為“格物者”逐漸形成了一股獨立于文人政治之外的力量,并服務于開展洋務運動的省份中。在1870年代及之前,日本學者意圖擺脫蘭學影響,因此其他國家科技著作主要來源于對中國的翻譯的再譯,這就足以說明兩國當時翻譯的水平差異。然而這些翻譯著作在日本學者間產生的影響遠比中國要大。 通過以上分析,中國直到1880年代在科技方面,尤其是造船方面要較之日本更先進。此時中國有兩艘鐵甲蒸汽船,而日本只有七艘常規船只。雖然如此但中國在1874日本的臺灣威脅下依然選擇了賠款和事實放棄琉球群島。1870年中期之后這兩個造船廠的經費被削減到556萬銀元,遠遜于所需,因此造船速度減緩。而中國的其它軍工產業在這一時期都在支持左宗棠收復新疆的軍隊。除卻經費緊張,方面大員之間互相掣肘和腐敗更使得軍工業雪上加霜。 地方大員的相互掣肘在中法戰爭中已經展現,當時馬尾港的南洋水師完全是憑一己之力對抗法國海軍,由于缺乏訓練的海軍人員無法利用地形優勢進行合理反擊,它們在十五分鐘內就遭遇了毀滅性的打擊。而這次南洋水師的慘劇正是北洋水師崛起的契機,這加深了兩支水師間的裂痕。到了1894年,中國共有65艘戰艦和43艘魚雷艇。而日本只有32艘戰艦,23艘魚雷艇,與北洋水師一支在艦隊規模上相當。但相較于統一的日本海軍,中國的海軍卻分為四個艦隊。盡管這四個艦隊有所合作,但在甲午戰爭之中直接對抗日本的只有北洋水師。南洋水師出于報復完全袖手旁觀。 在決定性的威海衛之戰中,雖然中國軍艦具有噸位和裝甲優勢,但日軍軍艦更加迅速,且裝備三倍于中方射速的速射炮。中方共發射197發12’’彈藥。小型艦炮發射482發,集中58發。命中率在10%,而日方命中率在15%,而且具有射速優勢。雖然數據上并不難看,但是中方發射的彈藥中有許多未填火藥的實心彈,這完全證明了海軍軍需官的腐敗。系統性的問題還包括北洋水師低效的指揮系統加之清廷的武斷使得戰后賞罚不明。許多海軍軍官在海戰之后自殺。 甲午海戰之后,洋務運動停滯,Fryer回到祖國,科技教育在一定程度上甚至有所倒退。人們因為戰爭的失敗而認定洋務運動的失敗,轉而呼吁清朝體制的改革,是中國走向了革命和改革之路。而日本則借由甲午戰爭聲名大張,志得意滿,從一個不為西方看重的小國一躍成為東方的列強。在甲午戰后,中國派遣許多留學生前往日本,而這之后的中文翻譯中,日語譯法反成了借鑒的對象。 愛國主義與商業利益共同編織的謊言——甲午戰爭時的中國新聞 整理自:The First Casualty: Truth, Lies and Commercial Opportunism in Chinese Newspapers during the First Sino-Japanese War 作者:WEIPIN TSAI 直至十九世紀,實時戰地新聞才成為可能。由于電報技術的應用,以往需要以周為單位傳遞的戰況現在只需不到半日即可送達報社編輯部。這大大促進了戰時新聞報道的時效性和重要性。 盡管比歐洲延后了幾十年,電報帶來的戰時新聞革新還是影響到了中國報業。在1883-1884的中法戰爭中中國報業利用電報技術小試牛刀之后,國民對于時效性戰報的需求被激發。因此在甲午戰爭期間,對于最新戰況的報道成了當時媒體競爭的主戰場。 彼時中國發行量最大的兩種報紙是申報和滬報。這兩家報紙如同所有當時的主要中文媒體一樣,都是由外國人控股的企業。不同于一般由外國領館投資的報紙,這兩個報紙更具商業性質。他們的主編和編輯主要都是華人,對報道內容有很大的自主權。滬報的傳奇主編蔡爾康由于難耐同事的傾軋于1891年辭職,由此滬報對字林西報愈發亦步亦趨,喪失了它的活力。故而至1984年甲午海戰爆發之時,申報發現它的主要競爭對手已經變成了由蔡爾康新創的《新聞報》。 在1984年,雖然明治維新已經進行了20多年,但無論中國還是西方都未了解到日本改革的清晰面目。因此在開戰之際,沒人料到日本會取勝。那時候西方在遠東的注意力主要都投注在中國身上,他們都看到了中國在洋務運動之后的進步,卻沒有人了解日本軍力如何。故而不論是清廷還是西方,都對于甲午戰爭中的中國抱著樂觀的態度。李鴻章認為中方軍力即使難以占據優勢,至少也足以自保。而當時中國海關監察官Robert Hart更相信只要戰爭持續較長時間,中國必然獲勝。而當時作為報業中心的上海身處洋務運動的中心,更是日新月異。這讓從業者們更覺自信滿滿。 在如此自信的輿論導向之下,縱使沒有任何周密的計劃,出兵保護附屬國朝鮮是清國不容推脫的責任。在申報1894年《論中國為朝鮮事不可不與日本一戰》一文中,中國必將如“熱水融冰”般戰勝日本的軍隊。十年前的互有勝負的中法戰爭此時又被重提,作為中國戰力的明證。新聞報的編輯就寫道“那時候我們和法國幾乎打了個平手,但這之后我們的海軍又得到了大幅發展。” 閱讀了這些消息的國民無疑抱著熱切的心情期待讀到中國的勝利。這使得力圖開拓市場的新聞報和想要保持領先優勢的申報傾向于做樂觀的報道。 在1984年11月23日,申報以《詳述鴨綠江勝倭確信》一文報道了黃海海戰,認為北洋水師獲勝。在三天后的《戰事余文》中申報后續報道黃海之戰時援引了“一位天津朋友”的敘述,生動的描繪了“濃煙遮天蔽日,三艘敵艦被擊沉。”的過程。當日,還有一篇名為《倭奴諱敗》的文章駁斥了日刊的消息,言之鑿鑿的斷定了清軍的勝利。同期的新聞報在報道上相對謹慎,雖然同樣報道了黃海海戰的“勝利”,但也提及了之后平壤之戰清軍的慘敗。在《再錄僅有函遞勝倭確音》中,中方艦隊雖有受損,但無一艦沉沒。而日本則是沉船遍布海上。盡管黃海海戰真實過程至今尚不完全清楚,但是中方有艦艇被擊沉一事毋庸置疑。故而這些報道難稱真實。 除卻樂觀態度,這時申報和新聞報戰時報道的另一個特征是充滿情感的辭藻,節奏緩慢而詳盡的敘事。這與一般的新聞報道大不相同,反倒有些當時流行的鴛鴦蝴蝶派文學的影子。比如在新聞報的《牙山戰時紀實》中“船長鄧壽昌為倭船子彈直貫大腦,登時死亡,但他的鮮血和腦漿卻飛賤在他后排士兵的身上。”這樣的描述無疑可以激發讀者的情感。 如果說黃海海戰尚還是由于事實不清很難評判,在1985年新年將近之時,新聞報和申報傳達的關于威海衛海戰的勝利報道則確實不實了。新聞報的《細紋我軍威海元旦獲勝事》將面對狡猾敵人清國海軍仍然用五大策略取勝。這一勝利被比作日月重歸大地。 在戰爭塵埃落定的十年之后,申報和新聞報都對錯報進行了一番解釋,認為距離過長,軍情機密和謠言駁雜使得消息非常模糊。而戰時電報網被戰爭破壞又使得他們不得不依靠不確定的消息以滿足讀者的需求。除此之外他們還指責那些西方報紙發布誤導信息,而這正是他們主要依靠的信息來源。 雖則兩大報紙的報道大多過于樂觀,錯誤頻出。但說他們完全沒有做還原戰場的努力也不公正。盡管重點戰事多被粉飾,但日常報道之中,那些不那么樂觀的信息也會夾雜在勝利的宣傳之中。畢竟要在讀者的愛國熱情,以讀者興趣為轉移的商業定位和新聞業的專業原則之間找到平衡之處并非易事。但是他們對信息的取舍和對所選的敘事還是可以看出他們的選擇。這種選擇的結果就是讀者得到了他們想看到的謊言,而這兩大報紙得到的是在戰爭期間的擴張。 野蠻的“文明”高于一切——甲午戰爭的中國際法與外交 整理自:Sovereignty and “Civilization”: International Law and East Asia in the Nineteenth Century 作者:Junnan Lai 在十九世紀之前,西方和東方的較少聯系,因此也不需要考慮外交上的國際法問題。但在兩次中英戰爭和黑船事件之后,西方和東方國家都認為國際法的引入十分必要。中日兩國都期待利用國際法建立現代的世界秩序,但由于對國際法的理解與運用大相徑庭,因而也就有了完全不同的命運。 對于十九世紀的西方國家而言,國際社會意味著多個國家有著緊密的聯系,至少遵循某些一般的準則,如同部分和整體一般交流。在國際社會成立之初,其主體是享有同樣文化甚至信仰的歐洲社會,因此問題不大。但當國際社會需要延展到非基督教和非歐洲政權之時,如何認定一個國家是國際社會的一員,可以享受形式上與西方社會相當的權利之時,主要依靠的是對方是否遵循一般準則——即國際法的規則。而從國際法上判斷一個國家是否有資格的關鍵就在于它是否是“文明的”。 按照Gerrit W.Gong的分析,“文明”作為標準包含如下幾個方面。1)保證一般人的生命,自由與財產。2)高效的有組織政治結構。3)傾向于“被普遍接受的”的國際法,并有著有效的國內法律系統。4)充分且持久的外交關系。5)在行為上被國際社會確認為遵守規則的“文明”國家。這些標準看似準確,實則模糊。在十九世紀的現實政治中,國家間遵循的是實際情況而非法律準則。非西方國家是否能夠進入國際社會實際上是依靠具體的談判和合約決定的。 對于十九世紀前的法律學者,國際法就是自然法的延伸,因此同自然法一樣代表著絕對理性或上帝的意志,具有先天普遍性。但在十九世紀興起的實證主義法學卻強調國際法是主權國家意志的產物,因此其內容只有通過外交實踐才能得以獲得。在實證法學家的手中,模糊的“文明”概念反而成為他們支持殖民主義的工具,那些東西方之間不平等的國際法律機構由于“文明”而被合法化——因為非西方國家缺乏足夠的“文明“,因此其主權也應該被部分剝奪。在這個世界中,國家按文明被分為三類,西方國家是文明國家,中國,日本,朝鮮等是半開化國家,其余國家是野蠻國家。 那么東方如何回應這種對于“文明”的要求呢?在1864年底,美國傳教士Willian A.P.Martin在總理衙門的資助之下完成了《國際法諸要素》的翻譯。這是中國第一次在形式上承認國際法。為了讓中國人更傾向于接受國際法,Martin將實證主義色彩濃重的原文轉化成了更接近自然法的表述。因此它的中文譯名為《萬國公法》。在翻譯的過程之中,Martin還應用了理,性,情等一系列更貼近自然法的儒家表述,更加深了國人對它的誤解。在1864-1894之間,大部分中國官員所用的都是這一版本。同時受到中國傳統儒家華夷之分的影響,這些士大夫們也難以接受突然被視為蠻族的觀念。 在日本,一開始由于受Martin翻譯的影響,學者們對國際法的觀點與中國沒什么不同。但在1868年,幕府送去荷蘭的留學生出版了他在國際法課上的筆記。借助這份筆記,日本官員和學者才意識到國際法的實證主義本質。在外交上,1871年日本使團出使西方,希望能利用萬國公法中的各國平等免除領事裁判權,無條件最惠國權及收回關稅自主。結果自然是無功而返。但普魯士從一個彈丸之地棲身歐洲列強的崛起之路深深地吸引了他們,俾斯麥一番國際政治即強權政治的演說更是讓他們對自己這一路的遭遇茅塞頓開。就此,日本全面接受了苦澀的現實和與之相關的國際法理論。并且關注到了國際法中“文明”一詞。在福澤諭吉的眼中,日本現代化的至高目的就是變成文明國家,而這個世界就是戰爭和貿易的世界。只要達到文明和進步,戰爭也不過是一種手段。而在明治維新之中,“文明開化”是最重要的口號和政治計劃。由于這種對文明的認知,日本有意識的將甲午戰爭作為展示“文明”的范本。 在甲午戰爭之前,日本已經完成了國內法制改革。英國也與日本簽訂了五年內取消領事裁判權的協議。日本進入文明國家之列只需在國際法上的實踐——一場戰爭。此時,日本學者已經對國際法了然于心,足以依靠它換取利益。在戰爭過程中日本出版了一系列戰爭相關的國際法論文。而且在戰后還在歐洲用外語出版了數篇關于甲午戰爭的國際法論文。為了顯得真實,這些論文大多采用“描述性”的敘事,講日軍如何在戰爭過程中關心公共健康,保證戰區人們和俘虜的安全及財產,同時夾雜著中國軍隊的殘忍行為以作對比。這些論文都在“描述”日本的“文明”與中國的“野蠻”。當旅順屠殺被美國記者曝光之后,這些日本法學家又發文辯稱,理由與南京屠殺的辯駁如出一轍:平民死亡人數,所殺為抵抗軍人等等。一些看似中立的觀點,認為確有平民傷亡,但回避女性和兒童讓他們的“描述”更為可信。 反觀中國,整場戰爭期間,沒有任何一個在西方出使的官員注意到日本對“文明”一詞的壟斷使用,他們只是收集情報送往清廷。而且在當時,幾乎沒有中國人能夠用歐洲語言在列強中發聲。 在戰后,日本很快被視為“文明”而被接受進國際社會之中。1899年,領事裁判權被廢除,1902年日英締結了同盟關系。而中國這一切外國的不公條約都被保留,而且一切如1900年義和團運動的事情都被用野蠻加以解釋。 在甲午海戰中,中國不僅僅輸了戰爭,也因為不能理解國際法的規律和文明的意義輸掉了作為與西方國家平等相交的權力。

東方歷史評論 2015-08-23 08:46:09

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表