|

相關閱讀 |

外刊掃描 穿過歷史迷霧,重新打量新加坡

|

>>> 民初歷史變遷觀察 >>> | 簡體 傳統 |

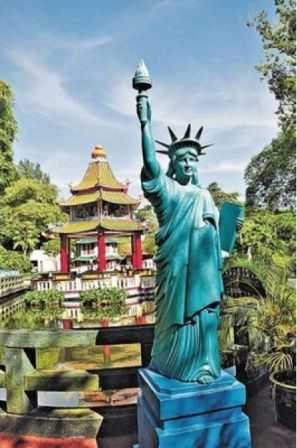

整理:郝博陽 劉亦凡 《東方歷史評論》微信公號:ohistory 在當代西方政治理論的光譜中,新加坡往往被定性為有限民主與市場經濟疊加而成的威權主義國家。然而,以下幾篇選自學刊《Pacific Affairs》、《Journal of Southeast Asian Studies》、《Modern Asian Studies》的文章則試圖從歷史的經驗語境出發,重審新加坡國家建構的內在脈絡。 穿過政治理論構筑的迷霧,第一篇寫于1969年的文章回到新加坡的“建國時刻”,從更近的歷史距離身臨其境地展現了新加坡一黨獨大制形成的歷史淵源與社會基礎,人民行動黨在國家政制構建中的多重策略與作用也得到了相應的澄清。 第二篇文章則從新加坡棚戶改造工程入手,回溯了獨立后的新加坡如何運用殖民時期的治理遺產以確立國家在社會生活中的地位。 第三篇文章聚焦新加坡華人文化的地標“虎豹別墅”,通過細節性地呈現國家、社會在不同時期對這一景觀展開的改造、爭論與書寫,向我們揭示了占據新加坡社會中堅地位的華人群體與新加坡國族認同的變遷。 輿圖換稿——虎豹別墅沉浮史與新加坡的自我認同 整理自:Chinese Diasporic Culture and National Identity: The Taming of the Tiger Balm Gardens in Singapore 作者:Jianli Huang and Lysa Hong 在華人占據總人口四分之三的新加坡,華人大亨胡文虎于上世紀30年代建成的虎豹別墅一度是新加坡華人的身份象征。在近70年的時間內,伴隨著位處中西之間的新加坡在東亞的騰飛,這一地標在物態上屹立不倒的同時,也逐漸成為“華洋雜處”的新加坡自我歷史書寫的戰場。 當胡文虎在巴絲班讓路臨海的山崗為別墅選址的時候,這片戰場尚不具備規模。憑借一味藥方白手起家,這位祖籍福建、生于緬甸仰光的萬金油大王只是本著中國商人的傳統執信,希望為自己龐大的家業找個居高臨淵的好風水。胡文虎深知,盡管自己的產業已然遍及香港、緬甸的醫藥、報紙、銀行業,憑據于此,胡氏家族在新加坡華人中或可維持領導地位,但在鄉音藩籬的新加坡華人群體中,福建人仍屬少數,而與那些在劍橋受過紳士教育的華人相比,自己在別人眼里或許也不過是個精明市儈的雜貨店主。因此,當胡文虎自1937年宣布虎豹別墅將于每年春節向公眾開放起,這處充盈著各式中國傳統神話形象的園林就已不僅是胡氏家族祈神庇佑的自留地,永劫不復的地獄畫卷、肅穆沉靜的老子像、二十四孝的圖像展示、甚至在虎門揮斥方遒的林則徐,開始在日本席卷東南亞的背景下,勾勒出虎豹別墅由家而國的精神面目。 隨著1945年二戰結束,虎豹別墅已和胡文虎一起成為一代新加坡華人的精神課堂。胡氏家族和胡文虎本人因其在抗日戰爭中的貢獻飽受贊譽,而在1954年胡文虎去世后,這片諸神游弋的土地亦正式向公眾免費開放。在胡文虎侄子胡清才的照料下,虎豹別墅不僅維持了原有規模,新加坡獨立建國后,它更成為身居新加坡的小型世界博覽會。在新加坡政府倡導多元文化和開放社會的政治氣候下,胡清才為這所中式花園引入了大量外國風物,其中,既有“制鐵餅者”的雕塑仿品,也有泰國亭閣和原野風景,為響應新加坡海納百川、各族裔和而不同的精神,胡清才甚至在公園門口安排了印度耍蛇人。以它們為中心形成的各個主題角落點綴在世界主義氣息方興未艾的60年代,構成了虎豹別墅錯落有致的全新景象。 可惜好景不常。1971年胡清才去世后,不僅胡氏家業因一筆對沃克證券的不慎投資嚴重萎縮,70年代初的石油危機更使新加坡旅游業遭遇重創。無論虎豹別墅的格局陳設多么契合新生的新加坡在東亞虎虎生威的主題,唯余四名工人保養公園的窘境和日趨凋敝的園景,使其只能在80年代接受政府改編的命運。 1985年,在一片唏噓聲中,新加坡旅游局動用《土地征收法》將別墅收歸國有。光環褪去之后,盡管感傷者的嗟嘆時而有之,但在得知有望將虎豹別墅改造為全球首家中國主題迪士尼公園后,政府已決心“將去魅進行到底”。別墅舊有的審美風格和神話元素不僅被此時的公眾視為“東方的、太東方的”,政府聘請的兩位中國園林專家也對神話形象中的“迷信”色彩嗤之以鼻。為了在去除這些“糟粕”的同時保留“中國”主題,政府提出的公園改造方案計劃將展示的重點從民間神話轉向正統歷史,其中心是一個名為“帝國之路”的主題展示線路,它能夠通過電車和多媒體技術的巧妙安排,立體呈現中國自商至清的王朝興衰。在政府看來,這不僅能有效幫助虎豹別墅融入新加坡現代化都市的全景,更重要的是,在儒家倫理已逐漸成為新加坡社會重要基石的背景下,此舉不失為當代新加坡“回到正統”的兩全之策。 1990年10月,由一條60米長的“龍中傳奇”展示線串起的新公園正式竣工,虎豹別墅的規模也由此擴張了五倍。不過,對這個滲透著“中體西用”精神的新想法,也不是所有人都買賬。管理者抱怨擴建后的公園負担太大、運營成本過高,中外游客也紛紛對中國歷史展示部分的美式背景音樂表示了不滿,更致命的是,由于公園擴建計劃很可能影響港口建設用地,總理辦公室從一開始就對這個耗費甚巨的工程耿耿于懷。1998年,項目虧損額達到了3150萬美元,政府最終于2001年3月決定停止該計劃。 盡管這次食洋不化的教訓已令新加坡人意識到,“東方迪士尼”的文化標的無法置入自己揮之不去的記憶,但新加坡旅游局此時仍只愿將問題歸結于經營不善。2000年末,旅游局更公開表示將繼續接觸迪士尼公司,希望與之共同接手別墅的下一輪改造,此舉頓時激發失望的公眾口誅筆伐,虎豹別墅的前途,也再度成為文化政治議題。 爭議聚焦于別墅,但本質上無不涉及新加坡。《海峽時報》等各大主流媒體紛紛指責了經營不善對文化遺產造成的破壞,指出政府應及時搶修別墅中的神話雕像,新加坡傳統文化協會亦在《海峽時報》上刊文強調,由胡文虎締造的虎豹別墅是新加坡公益、重信、創造精神的重要標志,同時,它也是新加坡人接受歷史教育的大課堂。對諸如《聯合早報》這樣的中文媒體來說,對虎豹別墅中國面目的捍衛既不用借助文化協會精雕細琢的官樣辭章,也不需要作壁上觀的英文報紙惺惺作態的理解,虎豹別墅作為中國文化在新加坡的獨有空間,本身就構成正當理由。它提出了一系列建議,包括整修原有的陳列展品、引入媽祖等民間形象,從而在重新恢復其中國文化本位的同時,給予一度被斥為封建迷信的民間元素以同等重視;另一些事不關己者則以別墅過于古舊過時為由,要求關閉這個矗立于現代新加坡土地上的怪物。三方的論點使這場發生在新千年伊始的爭論與新加坡的族群、文化、發展前所未有地交纏碰撞,盡管各方的慷慨陳詞大有使之愈演愈烈之勢,但大多數人對別墅命運同情的觀感,還是暫且為這場未完待續的爭論畫上了休止符。 2004年1月,新加坡旅游局宣布放棄對虎豹別墅的現代化改造,轉而致力于恢復其作為“一位博愛者的私人花園”的原貌。盡管這一次,旅游局大刀闊斧的作風絲毫未改,但所幸在經歷了上一輪舉國風議后,它已學會將“現代化”舉措局限于改造景區的公共廁所,而放手讓那些自70年前就屹立于此的雕塑、展品“自己向游客說話”,在它們之間,新辟的畫廊以“一部3500萬海外華人的史詩”為題,向人們展示海外華人在近一個世紀內對當地社會的貢獻和生活際遇。在新千年的轉折點上,華人對新加坡而言已不僅是一塊始終不渝的社會基石,伴隨越來越多的中國游客從各大城市飛往新加坡,“中國”又一次不可避免地成為新加坡歷史中頻仍而沉重的一個字眼。 回顧虎豹別墅在新加坡70年的沉浮史,我們有理由相信:在可見的將來,胡文虎和他留給新加坡的遺產,絕不會僅僅是“眼看他起高樓、眼看他宴賓客、眼看他樓塌了”的又一版本。透過這段歷史,我們能清楚地看到新加坡一以貫之的自我糾葛。但對新加坡而言,這種糾葛既不會導致自我的分崩離析,也不會自己走向終結,在中西之間徘徊游弋的同時,它總是回避作出決斷取舍;而在海納百川的實用主義精神驅使之下,它也不會容許相對主義。 一體多用——人民行動黨執政體制的形成、策略與基礎 整理自:Singapore’s One-Party System: Its Relationship to Democracy and Political Stability 作者:Tae Yul Nam 在經濟發展令世界側目的同時,新加坡的政治體制往往被歸為威權統治的典型。但倘若我們追問,何以人民行動黨能在一個嶄新的國家奠定、并長期維持了一黨獨大制?其合法性構建、政治策略與當時新加坡政治社會環境關系何如?面對這些問題,泛泛的威權/民主類型學解釋往往顯得疏闊。 重返新加坡的“建國時刻”,作者認為,新加坡的一黨獨大制本身既非憑空制造,也不是一朝之功。以李光耀當選總理、人民行動黨奪取議會全部58個席位為標志,新加坡一黨獨大制的最終形成是在1968年,不過,支撐這一制度的正當性原則早在建國前就已初見端倪,李光耀和人民行動黨對這些原則的篤信在與反對派的角逐中,才逐漸實現了向原則實踐的階段性轉化。 從一開始,議會民主就是新加坡建國的基本政制方向,不過,未經領袖錘煉的方向永遠不是原則。1962年,時任新加坡自治邦總理的李光耀在一次議會辯論中這樣定義民主:“民主即人民定期選舉出代表、并授權他們在一段確定的時限內治理國家的原則”,這意味著,民主更多等同于政府產生的常規選舉程序和多數人作主的原則,而不是少數人的異見或權利。在李光耀眼中,唯有能體現多數人意志,超越利益、族群、派系的民主,才是能夠保障新加坡獨立、穩定的民主。 1965年,這一原則首度現身,新加坡社團注冊局規定,國會議員只限于本國公民,涉及馬來西亞等國利益者,不得進入國會。雖然這項規定僅要求一些政黨更換名稱、標志,但此時它也足以使自治邦時期代表少數族群的議員戰戰兢兢。僅在一年后,人民行動黨又在補選中大獲全勝,自治邦議會的主要反對黨社會主義陣線宣布集體自議會辭職,在其隨后發起的“大眾斗爭”中,政府毫不猶豫地拘捕了三十名該黨骨干與支持者。盡管社會主義陣線指責李光耀是徹頭徹尾的“殖民家、帝國主義者、法西斯”,此時的人民行動黨已經意識到,自己已經與“多數民主”原則捆綁在一起,不成功即成仁,而任何基于族群認同的少數意見,都有可能引爆容易激動的民眾,進而顛覆自己苦心經營的“真正的民主”。 李光耀在這一時期多次指出:新加坡的議會民主仍不過是個初生的“嬰兒”,在人民尚不了解自己的權利時,由分裂的各少數派組成的議會不僅無法實現“民主”,更有可能導致新加坡寡頭橫行、分崩離析。1967年,政府拒絕了憲法委員會關于設立獨立咨議機構的建議,自此之后,李光耀篤信的民主原則正式成為新加坡議會民主制的現實,受多數人支持與信賴的執政黨,也正式成為新加坡真正的守護者。 不過,“多數原則”和“政治穩定”并不僅僅是李光耀口中的托辭,在當時的社會狀況下,“多數”與“穩定”對于新加坡來說恰好趨于一致。華人以75.2%的比例遠超當地的馬來、印度、巴基斯坦族裔,其中,代表社群的華人又多在中國或英語地區受過教育。盡管部分華人相當反感新加坡政府對中文學校的政治審查,但面對如此巨大的“多數”,政府很容易對之采取中間策略,以中立的面目出現:一方面,它殷勤地向南洋大學等知名華人學校提供資金和認證資格,另一方面,它又要求各華人學校采取中英雙語教育,以保證學術機構不受共產主義思想的一元主導,依據1964年《國內安全法》修正案建立的大學生審查機制,更在加強國家安全裝置的同時,有力保障了政府對共產主義革命活動的監控。 在運用中間原則平衡華人社群內部關系的同時,人民行動黨對其他少數族裔也采取了相當有效的懷柔方略,即充分凸顯自身對全國各族群民眾的代表性:在1963~1968年新加坡立法議會的37名人民行動黨議員中,包含了15名非華裔議員,這一數目,遠遠超出了少數族裔在新加坡人口中的實際比例。 除了在族群問題上有所保留地站在多數一邊,政府的經濟政策也成功地滿足了“多數”的需求。1959年至1967年,政府規制下的工業發展在短短8年間帶動了經濟與福利數字的巨幅增長,除了人均收入從1200美元飆升至1700美元和投資數據近25%的上浮,新加坡工會超過75%的成員業已實現充分就業。政府一方面動用強力解散大量具有共產主義色彩的左翼工會,另一方面則鼓勵工會領袖積極發揮政治作用,并將其中可靠者吸納為人民行動黨的議員。在“蘿卜加大棒”的雙重手段下,新加坡的工會組織逐漸統一到“全國職工總會”的機構之下、成為正式政治機制的一部分,不僅40年代末本地工會普遍激進但各自為戰的狀況得到鏟除,通過“工會、企業與政府”之間的合作,政府更成功樹立了自己為勞工服務的形象。 從上文的分析中可以看到,人民行動黨在作為一個整體的新加坡初期政治、經濟和社會進展中不但發揮了樞紐性作用,伴隨著1968年李光耀和人民行動黨在全國大選中贏得所有議席,李光耀對“民主”的定義和相輔相成的社會主義政策,更深刻塑造了新加坡在20世紀的國家性格。精英與草根并立、強硬與謙恭同存,在二者之間,新加坡的經驗至少向我們證明:無論西方政治理論給出何種承諾,一黨制國家的積極之處都不應為我們小視。 本性難移——戰后新加坡甘榜拆遷史 整理自:SingaporeKampong, Fire, Nation: Towards a Social History of Postwar Singapore 作者: Loh Kah Seng 在過往的新加坡歷史研究之中,人民進步黨所給出“黨帶領人民克服種種困難,趕走了帝國殖民者,建立了現代化的新新加坡”這種主旋律歷史視角一直占據著主流。然而近些年來興起的“新政治史”在一定程度上對這中歷史視角進行了顛覆——它更多的關注人民進步黨之外的左翼聯盟,公會,其它反對黨在戰后的歷史和他們對于塑造整個新加坡現代社會所起到的作用。雖然它很大程度上顛覆了新加坡的歷史話語,然而這種歷史視角仍然囤于政治史的藩籬之中。本篇作者試圖循著布羅代爾的足跡對新加坡戰后的村莊生活進行社會史的分析,通過對當事人——那些親歷歷史但無力言說的村民們進行訪談,作者試圖從這些戰后邊緣居民的生活流變還原新加坡政治社會生活的重要一面。 在1961年,在城郊甘榜(Kampong)共生活著250,000居民,基本上是城市人口的四分之一。這些居民主要由年經的低收入中國家庭組成,他們聚集在五十多個甘榜之中。因為工作機會基本都集中在中心城區,這些定居點一般建立在從主城區延伸出的大道。典型的甘榜民居非常簡陋,基本上全部是木質的,僅靠茅草或鋅皮做屋頂,從法律角度上看全部都是非法建筑。甘榜興起于大蕭條時代,在整整十多年中,由于經濟崩潰,許多底層華人生活難以為繼因此搬往城外。二戰后期的鄰國政經動蕩也引發了大規模的移民潮。這些移民里有從中國而來逃避共產政權的難民,也有因為馬來西亞的橡膠和錫工業大幅衰退被迫尋找新機會的馬來華裔。 獅城華裔在大蕭條之前多居住在街屋(shophouse)中的窄小隔間里。對于那些居住在甘榜里的人們而言,這些隔間已經顯得過于窄小,這些新生代的華裔都蔑稱其做“豬籠”。 當時英國殖民政府有專門負責公租房的改良信托局(SIT),但是他們提供的房屋大多租金相對昂貴,并不受歡迎。而同樣低廉的租金,稍遠一些的距離卻能換來更人道的居住環境,甘榜自然成為了大多數低收入華裔的主要選擇。 從經濟上而言,市郊甘榜的居民中有一些是全職農民或是工人,另一些則有時在城里打工,有時回家耕種,因此甘榜附近的空地全部被開辟為菜園或豬圈以支持家計。另一些找不到工作的就去城里做游商或開黑車。甘榜的住房因為簡陋,所以基本上都是一夜建成,難以控制的。這樣相對自由的經濟方式和城市之外的地理位置讓甘榜成了一塊塊具有半自主性的治外之地,也成為了戰后反殖民運動,左翼運動的據點,這使得英國政府感到非常棘手。他們一直希望能夠通過城市改造的進程將這些人納入可管理的市民之中。 為了解決城市周圍這一圈灰色地帶,殖民政府靠SIT牽頭進行了一系列清理甘榜的行動。行動的內容就是一方面以法律為名宣傳勸誘,另一方面對于不服管教者施以強拆。這樣的行動引發了甘榜民眾種種抵抗和反感。甘榜的華裔居民們往往循著華人文化中“只要不犯法就不要和官府扯上關系”的信條,不配合官方的宣傳和行動。除卻這樣的消極抵抗,當他們遭遇強拆之時,常常需要增派防暴警察以保證人數眾多的圍觀群眾情緒穩定。 由于殖民政府一系列急功急利的手段,在甘榜首先爆發了群眾性的反殖民運動。新加坡農民協會和新加坡木屋居民協會都在1955年成立,這兩個組織都是親共產主義并且與人民行動黨左翼有合作的組織。他們為甘榜住民提供反抗遷居程序的法律援助。面對這些反抗,殖民政府并未示以溫和寬慰,而是推出了緊急清理甘榜的行動。在這一行動中甘榜被視為滋生罪惡,社會危害的黑色地帶。在這股大潮中,住民的反感和不信任與日俱增。 另一個對甘榜居民至關重要的問題是火災的問題。在1954年,42個市郊甘榜被認定為有嚴重火災風險。1951-1958年的數次火災使得超過萬人流離失所,至少六千人死亡。這都不及1961年發生的大火災,它一共造成了15694 人喪失住所。之所以甘榜會有如此的火災風險,一則是因為地理位置和基礎設施這類外在因素,另一方面則是由于地區規劃差和防火意識薄弱。在一片木制建筑之中,扔煙頭,燒紙錢,放煙花和廚房用火這些華人難于避免的習慣都可能引發一場火災。1955年的一場大火就是由于中秋煙花,另一場火災則是清明燒紙的后果。深入到意識層面的話,居住在甘榜的華人對于火災的危險其實相當清楚,然而較之積極應對,他們更傾向于消極接受這種風險。一旦發生火災,大家都是一哄而散細軟跑,沒有一個會去試圖撲滅火源。 從政府方面來看,新加坡火警的主要轄區都在城市之中,甘榜被刻意的忽略了。整個殖民時期內,甘榜從未有火警站。這種忽略與殖民政府的重新安置計劃息息相關。當局的邏輯很簡單:既然我拆不了你們,那還不如放任火災幫忙。因此消防力量在甘榜火災中表現的相當消極。火上澆油的是,那時的消防隊員往往會在救火過程中“順便”從失火處順走些值錢的物事。因此當時深受其害的華人給救火車起了個“搶劫車”的諢號。 政府在火災之后的表現也讓人失望,撫恤金尚未籌集,SIT就第一個沖到受驚的人群中宣傳公租房的防火性去了。這種拙劣的宣傳加之火警的惡行使得越來越多的甘榜民眾相信,這些火災大都是政府派人縱火的結果。雖然缺乏足夠證據,但而這種猜測和謠言的力量正來自于它的不可證偽性。對于政府極度反感的民眾們很快就接受了這種解釋,并流傳出許多形象生動的小故事。地區左翼在其中煽風點火,更讓矛頭指向了當局。 雖然這些火災讓殖民政府陷入了信任危機,但它卻給其它黨派帶來了機會。1957年,在市議會選舉中取得突破性勝利的人民行動黨的第一反應就是在36個城郊甘榜里組織了志愿救火小隊。這些救火小隊由至少二十人組成,接受火警的訓練并配備基本滅火裝備。正是由于甘榜相對自由的經濟模式和較多的失業人口使得這項計劃進行的非常順利。大部分參與者都是參加過秘密社團的年輕人。他們也確實在之后的多次火災中發揮了很大的作用。除去應對火災這一表面結果外,人民行動黨還依靠著它首次成功的在甘榜進行了市民性動員。市民動員是一個半自主群體轉向市民群體的第一步,因為在這其中大家感受到了一種對于國家的責任感和義務感。左翼派別也組織了他們自己的滅火大隊,然而他們的主要職責是巡邏防范政府縱火,一旦某家被政府通知搬遷,他們就會去那家輪流守夜,以保證“縱火者”毫無機會。 盡管有如此的防護,在1959年一場大火依然不期而至。這狠狠地打了人民進步黨“新甘榜運動”的臉。他們的主要競爭對手左派政黨趁機咬住不放,在報紙上大肆攻擊人民進步黨的政策。面對如此劣勢,人民行動黨還是贏得了1959年普選,并成立了新的自治政府。SIT被人民進步黨的建屋發展局(HDB)所取代,雖然名稱有所變化,然而行為邏輯卻毫無區別——清除甘榜,收復權力。李光耀對待受災民眾的態度還是向他們提供公租房,并保證在九個月之內完成所有災民的安置工作。為了吸引甘榜居民和加快建設進程,新建的廉租房質量普遍較差,然而對于人民行動黨而言建筑理念遠不及現實政治的需要。承接這項工程的冰河山地產也由于之后的甘榜改造從一家名不見經傳的地產商一躍成為新加坡第二大的地產商。 1961年,李光耀和他的朋友們完成了與行動黨內部左派的切割。左派返回他們扎根的甘榜,開始組織民眾反對動遷活動。到1962年四月,清理工作因為這些反抗而大為受阻。人民行動黨就此開始向英國殖民政府和馬來西亞吹風,渲染新加坡的共產主義威脅。在這些外力的支持之下,在1963年二月,人民進步黨開展了“冷藏行動”,以“密謀以暴力革命在新加坡建立古巴式的政權“為名,逮捕了100多位左翼政治家。而所有的左翼社團都被注銷。 失去了政治組織,甘榜的居民只得接受了HDB的拆遷計劃,到1965年,已經有54430單元的公租房聳立在市郊,吸納了23%的人口,并持續上升。一年之后,李光耀驕傲的宣稱“新加坡是一座值得驕傲的城市。現在正是他步入一個偉大的文明社會的里程碑。“

東方歷史評論 2015-08-23 08:47:21

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表