|

相關閱讀 |

胡鵬池:“紅旗下”一代的座右銘 頭條

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

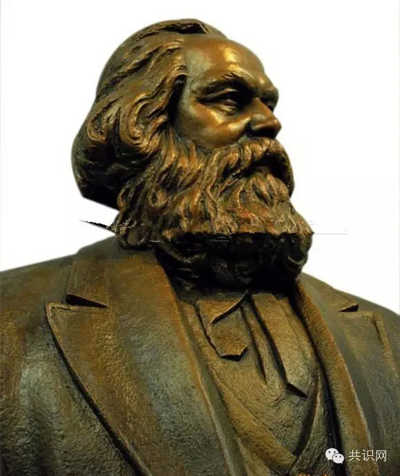

作者按:本文原載于孫怒濤主編《歷史拒絕遺忘——清華十年文革回憶反思集》,此次發表時略有刪改。 ——我們這一代大學生的心路歷程 筆者1945年生人,1956年上初中,1959年上高中,1962年上大學。 我這樣的年齡段是頗為標準的“生在舊社會,長在紅旗下”。 小學時期是懵懂少年,對社會基本無知。外祖母家鄰居上初中的盧明大哥哥送給我兩條座右銘: 一條是:若要人不知,除非已莫為;若要人像我,除非兩個我。 另一條是:學習正如逆水行舟,不進則退。 我覺得都很好,尤其前一條,那種對人性的透徹認知,讓我一輩子受用不淺。 在“一邊倒”的年代,我們感受到了“北方吹來十月的風”是多么的強勁,于是很快就有了兩條新的座右銘: ①“在科學上沒有平坦的大道,只有不畏艱險沿著陡峭山路攀登的人,才有希望達到光輝的頂點。” ②“人最寶貴的是生命,生命屬于人只有一次而已。一個人的生命應當這樣度過:當他回首往事的時候,他不因虛度年華而悔恨,也不因碌碌無為而羞愧;這樣,在臨死的時候,他能夠說:我整個的生命和全部的精力,都已獻給世界上最壯麗的事業——為人類的解放而斗爭。” 前一條是馬克思的。馬克思是導師五人系列之首席,這條座右銘教導我們學習要用功,所以我的學生時代從初中開始就幾乎沒有不用功的時候。 后一條是前蘇聯作家奧斯特洛夫斯基在他的名著《鋼鐵是怎樣煉成的》中,憑籍主人公保爾·柯察金之口說的話,詞藻十分華麗,洋溢著強烈的獻身精神,感染力與煽動力無以倫比。 而且,保爾的故事又精彩又浪漫,不僅有革命,而且有愛情。當保爾還是一個13、4歲的青澀少年時就有了初戀對象,叫“冬妮婭”。因兩人的出身不同,立場、思想、情調、生活方式也不同,最終的結局“尿不到一個壺里”,各各走上革命與不革命的道路。 “貧下中農”出身的保爾則在一個叫朱赫來的老革命影響下,歷經磨難,終于在“革命的大熔爐”中百煉成鋼,成長為一名艱苦卓絕,百折不撓的布爾什維克。 奧氏其人,不僅僅只是生活在斯大林時代的一個作家,很可能曾經就是一名“斯粉”,他用的書名恰好與斯大林的名字“鋼”,斯大林的名言“共產黨人都是特殊材料制成的”相呼應。 由于故事精彩,思想“健康”,又逢建國之初的中蘇蜜月期,官方認可,該書風糜一代。奧氏的這本書與這句話在中國青年中流傳之廣,影響之深,更是遠遠勝過了他的故鄉。 “墻內開花墻外香”,“本地菩薩照遠不照近”,這也是一種社會現象。以至于這種影響一直延續至改革開放年代,深圳電視臺居然重拍了“鋼鐵是怎樣煉成的”電視劇,人家早就不保爾了,我們卻仍在“柯察金”。 63年后,關于“國際共產主義運動總路線”的大論戰進行得熱火朝天,從“一論”到“再論”,從“1評到9評”。 在這場大論戰中,蘇修與蘇修頭子赫魯曉夫根本就不是我們的領袖毛澤東的對手,以毛澤東為首的黨的氣壯山河的氣勢,雄辯的理論,中央廣播臺播音員的金屬般宏亮的聲音,將我們所有的同學們全都搞得如癡如醉。 更讓人驚奇無極限的是,大辯論原本打算發“十評”,卻只發到“9評”,赫魯曉夫就下臺了,而在同一天中國的導彈就發射成功了。新聞報導說“純屬偶然”,這四個字更增加了無限神奇。 中國人的廟堂之上、江湖之遠永遠流傳著智者的故事,諸葛亮的“借東風”、“空城計”就是津津有味的故事,坊間說“曹孟德七步一計,周公瑾三步一計,諸葛亮一步就有三計”,還有“武鄉侯罵死王朗”,“死諸葛嚇走生仲達”等。我們的毛主席真如諸葛亮投胎轉世,且又紅光滿面,神采奕奕,且活呢!毛主席帶領我們解放全人類指日可及。 在64年—66年這個特殊的時間段,毛澤東在我的心目中就是神。從某種意義上講,我對毛的“個人迷信”固然是長期黨化教育的結果,但同時也有自我自發的成份,林彪的“造神運動”是火借風勢,風助火威。 “9評學習”使我們忘卻或淡化了“三年自然災害”。 雖然人造的“三年自然災害”剛剛過去兩、三年,但我們都已經忘卻了饑餓與親人的餓死,我們走出了“三年自然災害”的悲傷,已經能很自然地高呼“三面紅旗萬萬歲”,很堅定地認為毛是偉大光榮正確的。 我們當年又都相信“三年自然災害”是“連續三年的特大自然災害”與“蘇修逼債”造成的,又都將能從中走出來這件事歸功于毛的英明領導,將政府對大學生們的物質照顧也都全算在老人家的身上。 老人家又是諄諄教悔,又有物質關懷,我們的精神在不知不覺中就全被收買了,大家全都“千萬顆紅心熱烈地跳動,千萬張笑臉向著紅太陽”,全都“天大地大不如黨的恩情大,爹親娘親不如毛主席親”了,歌頌毛的歌已經開始鋪天蓋地了。大家唱的也都真心實意。 清華是高校中重點之重點,黨委書記蔣南翔又是高教部長,在國家對教育的投資中始終分得最大的一塊蛋糕。就在那時,清華主樓落成了,那宏大的板式建筑巍峨矗立在清華東區,足以長久地傲視全國高校。走在那高大寬敞的連廊下,一陣陣涼爽的穿堂風吹過來,我們就唱: 像那高空的長風, 一陣一陣吹不斷; 像那大江的流水, 一浪一浪向前進; 我們高舉革命的火把, 一代一代,一代一代往下傳! 文革前的清華校園里既洋溢著歌舞升平的太平盛世的氣氛,又充滿著朝氣蓬勃的獻身精神。校園里的口號是“紅色工程師的搖籃”及“為革命健康工作五十年”。還有兩句校諺: 今夜清華月,明朝塞外風,紅專道上看英雄; 大地春如海,男兒國是家,騎馬挎槍走天下。 我們的確曾經擁有過如此真誠革命的年華。 中學生與大學生們都處于這樣的情緒狀態,所以毛在學生中發動文革是很容易的。毛一點火,青年學生的激情全都燃燒了起來。 “黃河之濱,集合著一群中華民族優秀的兒女”的延安時代我們沒有趕上;“大刀向鬼子們的頭上砍去”的抗日烽火我們沒趕上;“打土豪、分田地”的土地革命我們沒趕上;“雄糾糾、氣昂昂”的抗美援朝我們沒趕上,可是我們幸福地趕上了偉大領袖親自發動的無產階級文化大革命,解放全人類,埋葬帝修反,赤化全世界,以為這就是畢一百多年來的無產階級革命于一役的偉大革命。 于是大都義無反顧地“拿起筆、作刀槍,集中火力打黑幫”,蕩滌一切污泥濁水,橫掃一切牛鬼蛇神——全身心地的投入到這一場破壞文化的文化大革命中去了。 當然每個人的具體表現有程度上的差別,但在文革初期一心跟著毛主席干革命這一點是沒有區別的。 1966年的818,毛他老人家在廣場第一次接見紅衛兵時,我們班所處的位置好得不得了,就在從東數的第二座金水橋上。 雖然看不清老人家究竟有多么“紅光滿面”,但能看得清老人家的上半截“偉岸身軀”,也能感受得到他的“神采奕奕”,只見他老人家巨臂一揮,手掌一翻,用含混不清的湖南話吼了一聲“人民萬歲”,廣場上所有的善男信女全都激動萬分,熱淚盈眶了。 我當然也是其中之一,不經意間回頭看看,我們班的那幾位女同學眼睛更是早已哭得像紅桃子似的。夸張點說,廣場幾被同學們的激動而幸福的淚水淋濕了。 文革是一觸即發的,來勢兇猛,緊跟都來不及,容不得思考。我們似乎也從來沒有認真地想過它對不對,好不好。雖然早在文革前,大家都知道馬克思的格言“懷疑一切”,還知道毛所說的“凡事都要問個為什么”。 但“懷疑一切”,這“一切”中就不包括毛;“凡事都要問個為什么”,這“凡事”中也不包括毛所做的一切。 我們知道他是人,但是他是會“借東風”、會“草船借箭”的諸葛亮;能“日算陽,夜算陰”的包大人。我們更相信他是神。我們相信第三次世界大戰不可避免,我們相信世界革命的中心已經轉移到了我們中國;我們還相信毛主席不僅是我們心中的紅太陽,也是全世界革命人民的紅太陽。 我們做夢也沒有想過他是可懷疑的,沒有想到他是會犯錯誤的,更沒有想到他正在犯“史無前例”的大錯誤。不是不敢想,而是從來沒想過。想也是“腹誹”,也是反革命。 準備好了嗎?時刻準備著。孩提時代唱的歌發揮了巨大的作用。莘莘學子們幾乎全成了只聽主的召喚,沒有自主意識,不會思考,也沒有思考的楞頭青和二桿子,指到哪里打到哪里。 這就是人們常說的“集體無意識”。“集體無意識”在中國大地上是確實存在過的。 前幾年忽然有一天,偶爾在雜志上看到一篇文章說:奧斯特洛夫斯基的侄女加林娜在《莫斯科共青團報》刊登了一篇文章,侄女兒說她的叔叔在臨終之前確實回首了往事,但沒有重復他的那句“不后悔、無羞愧”的話,而是說了另外一句意思完全相反的話: “我們所建成的,與我們為之奮斗的完全兩樣。” 短短十幾個字,也沒有什么文采,帶給我的震憾無比強烈,青年時代對保爾的迷戀又在腦海中回光返照了。心中卻在不斷地問自己:像奧氏這樣堅定的革命者,死得也很早,怎么竟會有如此這般痛徹的悔恨呢? 看來他也是有良知的,否則也不可能有這樣的后悔。那么他就不能簡單地為“虛度年華而悔恨”,為“碌碌無為而羞愧”,因為他當過戰士,當過“劍與火”的“契卡”(即克格勃),是曾經被奉為全蘇及整個社會主義陣營的“青年偶像”,是既握過槍桿子也拿過筆桿子的人,是一個曾經的狂熱參與者,甚至也是一個原始的制造者,他是獻了青春獻終生的人,27歲全身癱瘓,32歲就死了。 付出了那么多,結果怎么樣?建成了這么一個東西! 我們同樣付出了青春、忠誠,我們又建成了一個什么東西呢? 馬克思也說過類似的話:“我播下去的是龍種,收獲的卻是跳蚤”。這話在情緒上和格式上與奧氏的話如出一轍。仔細看看就能發現其實這話也不是馬克思說的。 1890年8月27日,恩格斯給保·拉法格寫了一封信,對當時一些自稱“馬克思主義者”的人作了評論。 他說:馬克思曾經說過:“我只知道我自己不是馬克思主義者。”馬克思大概會把海涅對自己的模仿者說的話轉送給這些先生們:“我播下的是龍種,收獲的卻是跳蚤。” 所以準確地說,這段話并不能代表馬克思,只代表了恩格斯。代表恩格斯也行啊,馬恩,馬恩,他們不是連體人嗎!其實前述的中國古話說得很明白,“若要人像我,除非兩個我”。 同志們一定要多讀點書,多讀點書才知道馬畢竟不是恩,恩也畢竟不是馬。馬為人太自信,太自我,馬的革命只停留在書本上,他沒有掌過權,但他卻是有獨裁性格的人,他不是那種善于反思的人,更不是那種肯認錯的人。對此,只要讀點馬身邊人的回憶就清楚了。 讓他揚名立萬的的著作《共產黨宣言》發表在1848年,其時他還未滿30歲,再聰明再博學,也不過對哲學、社會經濟學剛研究了七、八年而已。 毋庸置疑,馬克思生活在資本主義時代,他不僅感受到了資本主義強大的生產力,也確實看到了資本主義的種種弊端,看到了工人的繁重勞動和貧困生活。這個30歲不到的年青人有一股強烈的救世情懷,他一心想尋覓一條解救勞苦大眾的道路。 然而,他卻完全沒有意識到那只是漫長的資本主義社會發展的初級階段,甚至是初級階段的初級階段(社會主義有初級階段,資本主義為什么沒有初級階段呢?),卻自以為是地認為是資本主義的終極階段了。時代的性質都搞錯了,建立在時代分析基礎上的學說怎能不錯? 于是他創造了一個自圓不得其說,其實是錯誤甚多的學說,有的錯誤甚至是常識性的。 馬克思性格上的這種缺點妨礙了他的科學求真,也給一百多年來,出于各種動機和目的,不斷制造馬克思主義一貫正確、四海皆準的人鉆了空子。 恩格斯的性格與馬克思不一樣,恩格斯晚年對于他們曾共同努力了幾乎一輩子而創建的共產主義理論有著顛覆性的反思。 關于“龍種和跳蚤”的話固然很有趣,也很深刻,但作為一個創教者,這種說法仍然是推諉于他人的。實踐是檢驗真理的唯一標準,結果是那么鮮亮地擺在那兒。 如果你播下去的真是什么“龍種”的話,那么這長成了的那十四、五個怎么全都是跳蚤呢?有哪一只跳蚤不是獨裁的?有哪一只跳蚤家里不餓死人? 如果僅僅是異化的話,為什么一個龍種也沒有呢?所以問題還是出在種子上。種子本身并不是什么“龍種”,而是那只褐式的老跳蚤生下來的白色的蛋。 所幸,恩格斯死前兩年還說過這樣的話: “歷史表明我們也曾經錯了,我們當時所持的觀點只是一個幻想。 “我們沒有最終目標。我們是不斷發展論者,我們不打算把什么最終規律強加給人類。關于未來社會組織方面的詳細情況的預定看法嗎?您在我們這里連它們的影子也找不到。” 一個人的偉大絕不是因為他永遠正確,而是他有發現并糾正自己錯誤的能力。知錯認錯改錯,不僅僅是一個人的品質,同時也是一個人的本領。 恩格斯類似的話還有不少,這些話不僅比較坦率、真誠,也很清楚,給人的信息很準確。只要不是故意裝聾作啞,那是不可能有什么誤解與不同解釋的。 我們這一代,五十年代的中學生,六十年代的大學生,經歷過反右派、大躍進、三年自然災害、大論戰、四清、文革——經歷過萬壽無疆、永遠健康;唱過鬧哄哄的語錄歌,跳過怪誕的忠字舞;戴過紅袖套,有的人還戴過柳條帽,拿過鐵棍和長矛;英明領袖,三落三起;改革開放,小康社會,翻兩番和三步走;“清污反化”,南方談話,四個堅持到三個代表,再到和諧社會,科學發展觀——也經歷了外國的事:“衛星上天,紅旗落地”、柏林墻一夕轟塌,蘇東一夜巨變——什么樣的社會大變革都讓我們趕上了。 悠悠蒼天,曷此其極!是生而幸?亦或不幸?所謂韶光易逝,似水流年,轉眼都七十上下了,雖然還沒到“老而不死謂之賊”的年歲,卻是真真切切的老年人了。這個時代已經不屬于我們,我們卻仍屬于這個時代。 老年人有老年人的特點和弱點,“倚老賣老”是缺智老人的常態。有的只談闖五關,不談走麥城;有的喜歡對年青人說我走過的橋比你走過的路還多,我放過的屁比你說過的話還多;說老而成精,猴子尾巴上的毛都全熬白了;說我什么沒見過呀,你一蹶屁股我就知道你要拉什么“屎”了。 這些都不重要,重要的是你將對自己說什么? 那臨終的一刻已然在不遠處的前方向著我們招手了。當我們回首往事時,我們又能說什么呢? 真的,我們能說什么呢?

共識網 2015-08-23 08:48:27

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表