|

相關閱讀 |

祁昊天:軍費政治學

|

>>> 新興科技、社會發展等人文科學探討 >>> | 簡體 傳統 |

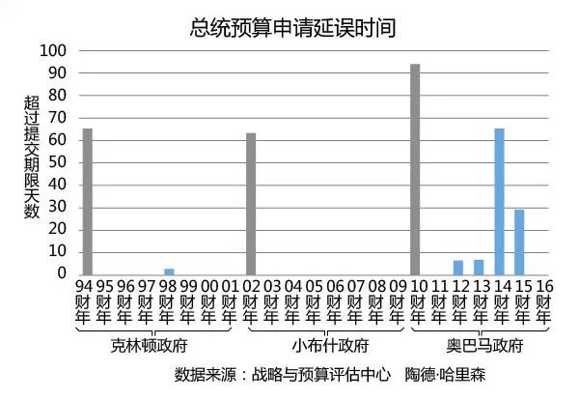

作者簡介:祁昊天 美國喬治城大學安全研究中心 2月2日,美國白宮向國會提交2016財年軍費預算申請,基礎預算從4961億美元增至5343億,很快引起了輿論的關注。焦點集中在基礎軍費上漲、美國軍事戰略轉型、地緣政治意圖等方面,以致“美國威脅論”不脛而走。個中邏輯不外乎——美軍走出減支陰影,加速轉型,或要重振世界霸權。 毋庸置疑,美國的軍事布局對國際安全與穩定構成現實及潛在的影響。隨著美國從伊拉克、阿富汗抽身,東歐、中東、亞太局勢發生變化,美國軍事戰略進入了一個轉型期或模糊期。五角大樓和白宮先后推出新的“抵消戰略”、“空海一體戰”向“全球公域進入和機動聯合概念”的轉型、以及新的美國國家安全戰略。這一系列動作與新的軍費案聯系在一起,很自然被視作美國軍事戰略布局高度統籌的證據。 這種觀點有其合理性。但當我們審視美國軍事機器的運轉——特別是以軍費為觀察標尺時,其國內政治博弈是一個不容忽視的維度,我們不僅需要考慮美軍的戰略意圖,也需要分析其落實的可能。值得一提的是,這次提案中,美軍海外應急行動(OCO)預算降低了,由794億降至509億美元。所以,提案與其說標志著美國軍費大規模增長和轉型,不如說是政治博弈下的調整。 預算政治:戰略靠邊站 近幾年,美國軍事戰略轉型已日益淪為官僚政治、軍種間競爭、以及組織標準化流程合力作用的產物。口號越喊越多、概念時提時新,卻大多在被新方案取代之前缺乏真正的思想突破與實踐落實。 目前,美軍規劃以2014年《四年防務評估報告》為準繩和指導,而這一版防務評估卻并非戰略導向型的,而是預算導向的,其本質便是政治導向。換句話說,決定軍費提案和相應轉型計劃的,不是美軍高級軍官團及其幕僚,而是整體政治環境,特別是白宮與國會及其所代表不同理念與利益的角力。 這其中的一個關鍵問題是“減支”。“減支”鬧了好幾年,但其實五角大樓并未因而像共和黨“擁軍派”說的那樣“傷筋動骨”。自2011年國會“超級委員會”擱淺以來,美軍所面臨的減支壓力并沒有導致軍費的實際下降,被縮減的是其預期增長部分。也就是說,減支不過是令軍費增速有所下降(雖然這依然為這部巨型機器的運作提出了很多難題)。“減支”帶來的最大尷尬是,五角大樓日益卷入政治漩渦,成為府院和兩黨斗爭中的籌碼。 白宮的態度很明確,就是希望兩黨達成長期妥協方案,終止目前的預算上限。這是其全盤預算政治中的一步。對即將任滿的奧巴馬來說,國內一攬子的改革計劃(醫保等)才是其發力的方向,也是他期待留下政治遺產的地方。在近乎“簡單粗暴”地從伊拉克、阿富汗抽身之后,奧巴馬顯然不愿意再陷入任何海外安全困境——無論是中東,還是烏克蘭。而此時降低OCO預算,同時大幅提高基礎軍費與國內非軍事可支配預算,并明確表達終止減支的意愿,是白宮向共和黨人踢出的皮球。 配合白宮的動作,五角大樓也表明了自己的態度,希望在2020完全終止OCO,并至早于2017年將戰時開支轉至基本軍費賬面。在過去幾年,“很差錢”的美軍一直通過OCO賬面“補貼”基礎預算,因為前者不受開支上限的限制。而如果新的妥協不能實現,未來失去OCO補貼的美軍將面臨更加不靈活的財政局面。 在美國現行體制下,白宮和五角大樓若要達成其預算目標,唯一途徑是促使府院和兩黨在長期解決方案上達成妥協,并終止2011年的《預算控制法案》。但是妥協卻沒那么容易,挑戰體現在兩個方面:一是程序性的,一是政治性的。 走程序:“拖”字訣 美軍16財年預算提案令不少國人緊張,其實這并非美國軍費首次突破2011年《預算控制法案》的規定上限。上一財年,軍費與國內非軍事可支配預算便已雙雙“冒頂”。根據《預算控制法案》,如果上限被突破,即使國會通過提案,實際批準的預算也將自動降至上限所規定水平(即4990億美元)。那么,問題來了,白宮為何一再的明知不可為而為之?原因在于2013年美國國會通過了一項“萊恩-穆雷法案”(《2013年兩黨預算法案》)。 作為臨時性和局部妥協,“萊恩-穆雷法案”放松了14與15財年的基礎軍費預算上限。作為交換條件,預算控制上限的設置延長至2023年。到16財年,“萊恩-穆雷法案”已無效,而接替方案尚無人提及,當事人萊恩與穆雷也不再是眾參兩院的預算委員會主席。目前參議院的預算委員會正副主席分別為麥克·恩資(共和黨)、伯尼·桑德斯(民主黨),眾議院的預算委員會正副主席為湯姆·普萊斯(共和黨)、克里斯·馮·何倫(民主黨)。在這個政治結構中,他們都沒有表現出在預算上限問題上做出改變的決心。新財年到來之前,國會在該問題拖下去的可能性很高。 話說這個“拖”字,在美國的預算政治中扮演著很重要的角色。與克林頓、小布什時期的府院博弈相比,奧巴馬政府與國會關系的最大特點表現為“拖延癥”。根據以下兩張圖表中的數據,無論是白宮提交預算的時間還是國會通過的時間,“拖延”在過去幾年可謂常態。16財年僅僅是奧巴馬上任以來第二次按時“交作業”。 圖解:灰柱為三任總統就任后首次提交預算的逾期天數。新總統就任時間為1月20日,預算提交期限為2月首個周一。由于新政府的工作剛剛展開,逾期比較正常。藍柱為此后歷年提交預算的逾期天數,克林頓政府只在97年晚交了數天98財年預算,小布什政府在第一年之后便沒有遲交過,而今年僅是奧巴馬政府就任后第二次按時提交。 圖解:美國新財年的開始時間為10月1日。過去20年,預算批準的延誤最久的兩次發生在2011與2013財年,均為新財年開始后半年左右。其中,2011年“強制減支”開始,2013年萊恩-穆雷法案通過,為過去幾年預算政治的治的兩次高潮。 這就是是美國府院在結束減支和取消預算上限問題上所面臨的技術和程序性挑戰。單從程序上看,由于白宮這次按時提交預算提案,華盛頓各方都有更充裕的時間來應對程序政治的博弈,對于改變預算政治僵局將會有推動作用。 講政治:“路線”之爭 政治挑戰包含兩個層面,既表現為兩黨和府院之間的路線之爭,也表現為共和黨內部的派系分歧。 一直以來,美國府院、兩黨之間無法在赤字和減支問題上達成妥協,主要分歧出在“錢從哪里來”的問題上。奧巴馬的解決方案很直接——開源,亦即對高收入人群和大企業提高征稅力度。而這對于共和黨而言,是不可接受的。在保守的共和黨人看來,這不僅涉及兩黨的“路線之爭”,也涉及美國社會利益分配方向的“體制之爭”,輕易不能妥協,必須與“社會主義總統”奧巴馬斗爭到底。 因此,共和黨提出了他們的解決方案——節流,即節國內改革項目的流,向軍費補貼。在忌憚武人坐大的美國政治文化中,共和黨這種立場并不十分政治正確,但他們有自己的說法。他們認為,從2011年超級委員會失敗起,華盛頓的預算政治便始終建立在犧牲美國軍事利益和國家安全的基礎上,五角大樓分攤了高達50%的政府減支比例,擁軍派始終沒有獲得有效、有力的話語權,而這與權力制衡的美國政治理念是背道而馳的。共和黨認為,任何結束減支和終止預算上限的改變,都應從結束這種針對軍方的不公平局面開始。 除了府院和兩黨的路線之爭,掌控了參眾兩院的共和黨在軍費問題上也有內訌,并不像一些人想象的那樣全部支持軍費增長。他們分為兩派,一部分是國防問題上的鷹派(或稱“擁軍派”);另一部分是政府開支保守派,秉承小政府的理念(以及相應利益),抗拒美國“大政府化”。3月初,作為對白宮預算提案的回應,眾議院預算委員會提出了自己的方案,包括5230億美元基礎預算和940億海外OCO。這基本反映了開支保守派的立場,即繼續通過OCO賬面堵缺口。此方案一出,立刻招致白宮、軍方,以及共和黨鷹派(尤其是參議院共和黨)的口誅筆伐。前者已揚言否決該方案,后者則批評這些黨內同志“無視美國嚴峻的軍事安全環境”。 就這樣,圍繞2016財年及其后預算上限的設置等問題,華盛頓形成了三方對峙的局面:一方是白宮、軍方及其在國會山支持者所結成的同盟;一方是共和黨的“擁軍派”;一方是共和黨的預算保守派。這三方并未形成穩定的等邊或等腰三角結構——白宮與共和黨“擁軍派”都希望打破預算政治現狀,但他們在大預算、政府作用、社會財富分配等重大路線問題上有根本分歧,而這些問題又都投射到了軍費僵局上。共和黨鷹派與預算保守派試圖彌合彼此之間的分歧,但以目前形勢來看,妥協同樣難以輕易達成。 可見,美國此番“漲軍費”,與其說預示了美軍走出拮據并戰略轉型,不如說是又一次預算政治的熱身。即便五角大樓的算盤打得山響,決定軍費和戰略規劃能否落實的還是更高層面的矛盾與妥協——包括府院之爭、兩黨之爭、黨內矛盾、社會利益分配的體制之爭等。目前看來,短期妥協面臨技術和程序性難題,而中長期解決方案則取決于深層政治障礙能否突破。 至于判斷美軍對外界的安全影響,有很多線索可以梳理。軍費方案固然是一個參考指標,但應該始終放在政治博弈的框架下審視。政治維度的缺失,容易導致兩個問題:一是高估美國安全戰略成形的統籌性;二是相應地低估其政策走向的變數。而這兩點,又會進一步導致我們對美軍力量的誤判。 總之,美國2016財年軍費預算的大戲已拉開帷幕,我們未雨綢繆的同時,無需過分強調地緣政治在其中的影響。反倒是美國國內政治生態,值得我們仔細加以考量,因為這才是決定美國軍費及軍事轉型能否實現的關鍵變量。 注解: 1、美國政府的總體預算包括兩部分,可支配開支與不可支配開支。后者主要構成為社會福利、國債利息償還等,占美國政府總體預算的6成左右。可支配開支包括軍費與非軍事用途的國內開支,主要包括教育、醫療、基礎設施等等,二者比例常年徘徊在6:4上下。 2、超級委員會全稱為赤字削減聯合委員會,在《運算控制法案》機制下成立于2011年8月2日。其目的是在共和、民主兩黨之間達成10年的預選削減方案。最終由于兩黨無法取得妥協,該委員會未達成預期目標,于2012年1月終止。 文章來源:澎湃新聞

燕南園愛思想 祁昊天 2015-08-23 08:49:47

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表