|

相關閱讀 |

每逢6月中法高考題必有一戰

|

>>> 民初教育及人才培養 >>> | 簡體 傳統 |

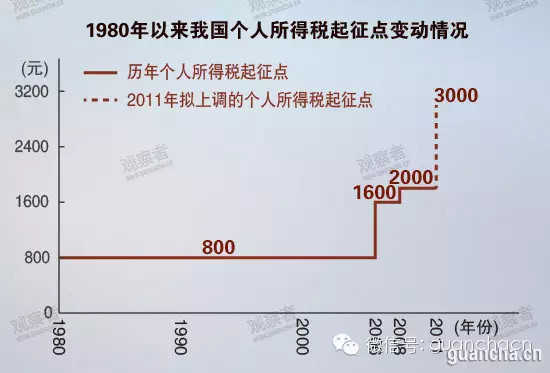

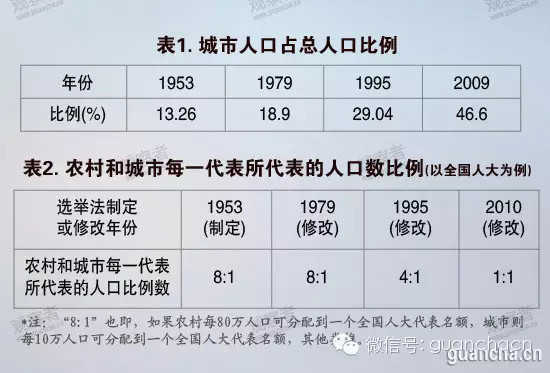

【觀察者2015年6月8日按:“幾乎毫無例外,近年每逢高考,網絡上都會盛傳法國高考作文題。”這句話是觀察者網專欄作者關哲,在去年《中法高考題能PK嗎》一文中的開篇之語,不想今年果然再度應驗。今年的微信熱傳標題叫作《法國高考作文題(2006-2014)看了你才知道什么叫差距》。所以現在有了新的說法:德國的良心下水道,法國的博大高考題。細心的法國試題傳播者還加上了2014年的新題目,編者本著“拿來主義”的精神,補充進關哲文章中。多說無益,還是再來看看《PK》一文,比比高考題本身吧。】 幾乎毫無例外,近年每逢高考,網絡上都會盛傳法國高考作文題。通過對比,無非是要顯出中國語文教育很low,外國教育高大上,還注重培養學生的思考能力。 “我們欠國家什么”;“沒有國家(政府)我們會更快樂嗎?”;“我們是否有責任追求真理?”,試想這些題目出現在中國高考作文里,會產生怎樣的反響? 笛卡爾、盧梭、柏格森,最重要的法國思想家往往會成為考題的首選,可見法國對本國思想家的重視,難怪說假如有一場哲學家的世界杯,法國隊攻擊力最強。當然,在刊載2006-2013年法國高考作文題的同時,我們也隨手找了幾道近幾年中國政治高考的題目(見第3頁),將一道考題從整張卷子、學科建設和考試評分體系中單獨抽出來,不知道法國的公共知識分子們看到后是否會感嘆中國高中生不可戰勝。 網上熱傳的法國高考作文題,無非是要顯出中國語文教育很low,外國教育高大上,注重培養學生思考能力。 法國高考作文題(2014-2006) 2014年 ★文科考生試題 / Série L (littéraire)(三選一) 1. 藝術作品能培養我們的感知力和領悟力嗎? 2. 我們是否應該為獲得幸福而窮盡一切手段? 3. 闡釋哲學家卡爾.波普爾1972年著作《客觀知識:一個進化論的研究》中的選段。 ★社會經濟科考生試題 / Série ES (économique et social)(三選一) 1. 擁有選擇權是否就意味著自由? 2. 為什么人需要尋求認識自己? 3. 闡釋政治理論家漢娜.阿倫特1958年著作《人的境況》中的選段。 ★理科考生試題/ Série S (scientifique)(三選一) 1. 人活著是為了幸福嗎? 2. 藝術家是否是他個人作品的主宰者? 3. 闡釋笛卡爾1628年著作《指導心智的規則》中的選段。 ★音樂舞蹈專科試題 / Série TMD (Techniques de la Musique et de la Danse)(三選一) 1. 文化的多樣性是否會阻礙全人類的團結? 2. 我們能否對真理漠不關心? 3. 闡釋哲學家康德1795年著作《道德形而上學》中的選段。 2013年 ★ 文科 1. 語言是否僅僅是一種工具? 2. 科學是否只在確認事實? 3. 對節選自笛卡爾1645年給伊麗莎白(伊麗莎白公主)的信函中的段落進行評述。 ★ 理科 1. 勞動(工作)能否使人們發現自我? 2. 我們是否可以不受政治影響而僅僅遵循道義行事? 3. 對節選自法國哲學家亨利-柏格森的著作《思想和行動》中的段落進行論述。 ★ 社會經濟類 1. 我們欠國家什么? 2. 在缺乏了解的情況下如何解讀和闡釋事物(闡釋一件事必須要先了解嗎)? 3. 對節選自哲學家安瑟倫在《論上帝的預知、預見、恩典同自由意志的和諧》中的段落進行論述。 ★ 技術類 1. 自由,就是不必遵守任何法律法規嗎? 2. 文化的多樣性會拆分人群? 3. 對節選自笛卡爾的著作《指導心智的規則》中的段落進行評述。 2012年 ★ 文科 1. 人們在工作中到底獲得了什么? 2. 是否所有的信仰都是與理性相悖的? 3. 評點斯賓諾莎《神學政治論》一段關于“國家”的論述。 ★ 經濟社會科 1. 與生俱來(無法抑制)的欲望是否存在? 2. 僅僅就是為了做個有用的人嗎? 3. 評點伯克利在《論消極服從》中關于“公權力”的一段論述。 ★ 理科 1. 沒有國家(政府)我們是否會更自由? 2. 我們是否有責任追求真理? 3. 評點盧梭《愛彌爾》中關于“教育”的一段論述。 2011年 ★ 文科 1. 人們是否可能證明一個科學假設? 2. 人類是否必然對自身估計過高? 3. 解讀尼采《快樂的知識》的節錄。 ★ 經濟社會科 1. 平等是否危及自由? 2. 比起科學,藝術是否不那么必要? 3. 解讀古羅馬哲學家塞內卡《論恩惠》的節錄。 ★ 理科 1. 文化是否使人類偏離自然? 2. 違背事實是否仍可能堅持真理? 3. 解讀帕斯卡《思想錄》的節錄。 ★ 音樂舞蹈專科 1. 自制力是否取決于自知之明? 2. 感受到不公正是否加深對公正的理解? 3. 解讀尼采作品的節錄。 2010年 ★ 文科 1. 對于真理(相)的追求是否可能沒有利害關系? 2. 為了給自己一個未來,是否應該忘記過去? 3. 解釋托馬斯•阿奎那《神學大全》的節錄。 ★ 經濟社會科 1. 某些科學真理是不是有可能是危險的? 2. 歷史學家的作用是否是評判? 3. 解釋杜爾凱姆《道德教育》節錄。 ★ 理科 1. 藝術是否可能避免(不要)規則? 2. 快樂取決于我們嗎? 3. 解釋霍布斯《利維坦》節錄。 2009年 ★ 文科 1. 語言是否會背離思維(或語言是否可以忠實地反映思維)? 2. 歷史的客觀性是否以歷史學家的公正性為前提? 3. 評點叔本華在《作為意志和表象的世界》一書中的一段有關匱乏和欲望滿足的論述;“欲望,也就是匱乏,是所有快感的前提條件,所以,所謂心滿意足不過是某種痛苦的釋放”。 ★ 理科 1. 期盼得到不可能的事情是否荒謬? 2. 世上是否存在任何科學都無法解釋的問題? 3. 評點法國哲學家亞歷西斯•德•托克維爾《論美國的民主》中有關鼓勵民眾參與民主的一段文字:“因此,給民眾以機會管理瑣事的機會,比讓他們參與管理國家大事更能激發民眾對公共事務的關心”。 ★ 經濟社會科 1. 從交換中我們能得到什么? 2. 技術進步是否改變人類? 3. 評點英國哲學家約翰•洛克在《人類理智論》中有關人的道德不是與生俱來的一段文字:“我承認,在違法分子的社區內部,他們自己會遵守正義和平等的規則;但是循規蹈矩并不是他們的天性,只是因為他們的社區內需要實行必要的規矩”。 2008年 ★ 文科 1. 感知能力是否可以來自教育? 2. 對于活體的科學認知是否可能? 3. 評述薩特《倫理學筆記》中的一段文字 ★ 理科 1. 藝術是否改變我們的現實意識? 2. 演示是否是確認現實的唯一手段? 3. 評論叔本華《意志與表象的世界》中的一段文字 ★ 經濟社會科 1. 人們是否可以不受磨難而滿足欲望? 2. 認識他人是否比認識自己更容易? 3. 評述托克維爾《論美國的民主》中一段文字 2007年 ★ 文學類 1. 若有所悟是否就是對于思想桎梏的解脫? 2. 藝術品是否與其他物品一樣屬于現實? 3. 解釋亞里斯多德在《尼格馬科論倫理》中有關“責任”的論述。 ★ 科學類 1. 欲望是否可以在現實中得到滿足? 2. 腦力勞動與體力勞動的比較有什么意義? 3. 解釋休謨在《道德原則研究》中有關“正義”的論述。 ★ 經濟社會類 1. 人們是否可以擺脫成見? 2. 我們可以從勞動中獲取什么? 3. 解釋尼采在《人性,太人性》中有關 “德行”的論述 2006年 ★ 文科 1. “我是誰?”這個問題能否以一個確切的答案來回答? 2. 能否說:“所有的權力都伴隨以暴力?” 3. 試分析休謨論“結伴欲望和孤獨”一文的哲學價值。“‘結伴’是人類最強烈的愿望,而孤獨可能是使人痛苦的懲罚。” ★ 經濟科 1. 什么是公眾所能承受的真理? 2. “給予的目的在于獲得”,這是否是一切交流的原則? 3. 試分析尼采論罪行與犯罪一文的哲學意義。作者在文中提出問題:輿論在了解了犯罪動機和作案具體情況后,即能遺忘錯誤。這種現象是否有悖倫理原則? ★ 理科 1. 能否將自由視為一種“拒絕的權力”? 2. 我們對現實的認識是否受科學知識的局限? 3. 試分析盧梭論人類的“幸福、不幸和社交性”一文的哲學含義。盧梭說:“我們對同類的感情,更多產生于他們的不幸而不是他們的快樂。為共同利益聯系在一起的基礎是利益,因共處逆境團結在一起的基礎是感情。” (再來看近年的幾道中國高考政治題) 中國高考政治題 2013年江蘇高考政治卷 36. 【選做題】本題包括A/B兩小題,請選定其中一題,并在相應的答題區域內作答。若兩題都做,則按A題評分。 A[經濟學常識] 凱恩斯在《就業、利息和貨幣通論》中指出:“如果財政部把用過的瓶子塞滿鈔票,而把塞滿鈔票的瓶子放在已開采過的礦井中,然后,用城市垃圾把礦井填平,并且聽任私有企業根據自由放任的原則把鈔票再挖出來,那末,失業問題便不會存在,而且在受到由此而造成的反響的推動下,社會的實際收入和資本財富很可能要比現在多出很多。……挖窟窿總比什么都不做要好。” (1)概括上述材料所揭示的理論觀點,并對該觀點進行評析。(6分) (2)凱恩斯在上述材料中的理論觀點對當前我國經濟實踐有什么啟示?(6分) 2011年上海高考政治卷 33. 今年3月由特大地震造成的日本核泄漏事故發生后,“中國海域會遭受核污染,以后生成的海鹽會帶有核輻射”、“攝碘可以預防核輻射”等說法在社會上流傳開來,引起一些市民恐慌性搶購食鹽。部分超市趁機漲價、囤積居奇,致使事態進一步加劇。上海市政府用最快速度采取多種措施,平息了食鹽搶購潮。72小時后,市場秩序恢復正常。運用經濟常識簡要回答: (1)從現代市場的特征看,部分企業助推食鹽搶購潮的行為違背了現代市場的哪項要求?(2分) (2)在平息食鹽搶購潮中,政府采取一系列措施。列舉一項可能措施,并說明該措施如何讓市場需求回歸正常,供求關系回復平衡。(4分) 四、材料分析題(共36分) 閱讀材料,完成第35、36題: 今年4月25日,全國人大常委會在中國人大網上公布了《中華人民共和國個人所得稅法修正案(草案)》全文,就個人所得稅起征點等內容向全社會征求意見,公眾高度關注和參與,截止5月9日,中國人大網收到了超過20萬條的意見,創人大立法在網上征求意見數新紀錄。 個人所得稅起征點即個人所得中的免征額,收入既定條件下,起征點愈高,收入中需納稅部分就愈少;起征點愈低,收入中需納稅部分就愈多。自1980年我國開征個人所得稅以來,個稅起征點有過數次調整(見下圖)。 35.(1)上圖反映了哪些經濟現象?(4分) (2)個稅起征點的上調收到物價變動、消費水平和消費結構、財政收入多少、收入分配公平性等諸多因素影響,運用經濟常識說明其中兩個因素的影響。(8分) 36. 運用人大制度和擴大公民有序政治參與的知識分析說明上述材料。 2010年上海高考政治卷 35. 城市是工人階級集中地地方。我國城市人口占總人口比例呈逐步增長的趨勢(表1)。與此相適應,我國選舉法對各級人大中農村和城市每一代表的人口比例的規定,也有一個逐步變化的過程(表2)。 (1)運用我國國家性質和選舉制度知識分析說明上述材料。(10分) (2)運用一切從實際出發知識分析說明上述材料。(7分)

觀察者網 關哲 2015-08-23 08:54:41

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表