|

相關閱讀 |

外刊掃描 回到戰爭本身:重述我們的抗戰史

|

>>> 深度觀察清末民初精神脈絡 >>> | 簡體 傳統 |

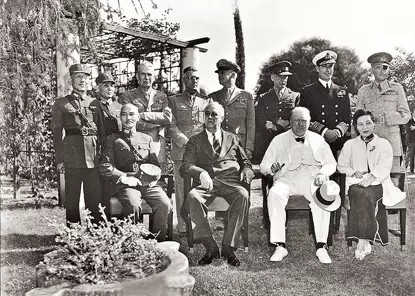

整理:劉亦凡 《東方歷史評論》微信公號:ohistory 由于40年代以降美國政治氣候及其在華失敗的影響,美國學界對1937~1945年中國抗戰史的敘述大都聚焦于國民黨政權自身的腐敗無能和中國這個“跛足巨人”揮之不去的頑疾。而當歷史書寫與人們一同步入新世紀,從“戰爭本身”出發重估這場戰爭的得失短長,開始成為各國學者理解抗戰史的全新動向。下面取自抗戰史論文集《為中國而戰》(The Battle for China: Essays on the Military History of the Sino-Japanese War of 1937-1945)的四篇文章,由英、美、中、日四國學者寫成。它們正可被視為在上述議程中的一種嘗試。 在第一篇文章中,軍事史學者方德萬(Hans van de Ven)詳細梳理了戰后美國抗戰史敘事在政治和歷史上的根源,在指出這種敘述利弊的同時,為我們提供了軍事動員和邊疆戰略這兩個重新審查抗戰史意義的視角。 美國學者MacKinnon的第二篇文章系統考察了抗戰初期中國軍隊在徐州、武漢、長沙等地保衛長江沿岸的持久戰略。通過對南京、上海淪陷后軍隊派系統整和防衛戰略的分析,文章詳盡呈現了1938~1940年長江保衛戰對國民黨高層癥候、軍事建設和抗戰心理的影響。 后兩篇來自中日兩國學者的文章則分別考察了兩場幾乎同時發生、且往往被人遺忘的“平行戰爭”。通過對1944年中國遠征軍入緬作戰和豫湘桂戰役的戰略和過程分析,兩位學者從各自國別的視角,向我們揭示了這兩場規模巨大、影響深遠的戰役如何塑造了戰后的中國形象與世界格局。 繪事后素——作為神話的美國抗戰史敘述與重審抗戰史的基礎 整理自:The Sino-Japanese War in History 作者:Hans van de Ven “一切歷史都是當代史”。在各方的交織敘述中,1937~1945年的中日戰爭史同樣也不例外。無論是將這場戰爭追溯至1931年的中國抗戰敘事,還是重釋中日戰爭與太平洋戰場關系的日本戰后研究,這段始末難析的歷史都已成為不同版本構成的模糊圖景。而在歐美學界,對中日戰爭的敘述,更像是一位現代巨人對侏儒盟友過時無能的申斥。 1946年,《時代》周刊的駐華記者兼費正清的大弟子白修德(Theodore White)與Annalee Jacoby共同寫就的《中國的驚雷》成為美國國內的暢銷書,正式拉開了這一敘事的帷幕。在這本事后影響了1949年艾奇遜白皮書的著作中,目睹國民黨政權腐敗無能的白修德將中共描述為抗日戰場的積極力量,而將蔣介石和國民黨貶為作壁上觀的統治階層。 對美國政界和一般公眾而言,白修德對國民黨中國抗戰看似消極的敘述,并非只是文人的空穴來風。由于1944年盟軍在歐洲和太平洋戰事中的曲折,國民黨軍隊在豫湘桂戰役應對日本“一號行動”的失敗,自然令美軍的高級將領和羅斯福本人憤懣不已。后者在1944年的總統選舉中采取了回避提及亞洲戰場政策的策略,而以美國陸軍參謀長馬歇爾為代表的前者則在同時敦促羅斯福任命史迪威統領中國戰場的指揮。 對信奉進攻主義戰略的馬歇爾而言,在戰爭中采取低機動的防御是軍事與觀念落后的表現,對此,早在30年代就担任馬歇爾改造美國陸軍計劃副手的史迪威也深信不疑。在1944年前后,他們二人對中國軍方防御策略的批評都將國民黨自身的落后陳腐視為阻礙其戰爭勝利的關鍵。偏愛進攻,懷疑英國,使史迪威等人將“進攻意識”的缺乏與這個東方古國的柔弱消極聯系起來。伴隨白修德著作對這一觀念的局部深描,國民黨政權的落后低效與其在抗戰的消極作用由此進一步成為60、70年代歐美抗戰史敘述的主流。除卻Tuchman、Dorn在70年代關于史迪威與蔣介石對抗戰貢獻的對比研究將國民黨描繪成一塊東方朽木,Eastman、Coble等人基于50年代后期現代化理論敘事對國民黨派系爭斗、軍事獨裁的抨擊,更將這個結論推向了研究者共識的高地。 不過,對今天的史家而言,上述結論是否就此窮盡了國民黨政權抗戰的全部圖景,似乎仍待更具同情的考察。正如Drea的研究指出的,國民黨軍隊在戰爭爆發之初不僅在裝備和后勤能力方面遠遜日軍,國家海空軍事力量的空缺也使之幾乎沒有能夠左右戰局的戰略配置。在這種情形下,國民黨帶領這個農業大國勉強生存的目標幾乎無法取決于單純的軍事因素,而國民黨運用傳統手段進行的戰爭動員,事實上確為其沖勁不足的防御策略提供了適當的基礎。 從30年代初起,國民黨就已意識到通過中央集權的官僚體制整合各軍事單位以預備與日作戰的重要性。在建設軍工防線、引入德國軍事顧問的同時,國民黨政府將保甲制度、新生活運動和建立現代金融體系視作三大動員社會的支柱。保甲制不僅幫助國民黨重建了久已渙散的基層規制,更重要的是,它為政府在抗戰初期為軍隊補充農村兵源提供了穩健的著力點,用何應欽的話說,它“復蘇”了中國民眾同仇敵愾的尚武傳統。 盡管官方在1938年中止了顯然難以成行的義務兵制,從1937年到1941年,國民黨軍隊每年招募的兵勇數目仍然超過200萬。通過戰前建成的幾大軍事基地,這些從河南、安徽、江西、湖南等主要兵源地募得的新兵得以集聚至沿海和中原前線。然而基層紛亂的局勢也意味著,中央財政部門和情報機構必須形跡可疑地植入各行政區域的城鎮鄉野,運用保甲資料對社會與戰備實施有限的監控。 與高度地方化的兵源招募手段類似,國民黨對戰時糧食補給系統的管理同樣展現了其統一治權的決心和實際能力的匱乏。盡管在戰爭初期,國民黨仍能依靠前線軍隊輪休和戰區就地征糧維持主要戰區軍隊的口糧,但到1941年之后,緬北給養線的阻斷徹底打破了這一常態。除了依靠外債、發行貨幣、減少政府支出,重新按照人口和戰況分派各地農業征收份額,中央政府在涉及地方層次的實際征收過程中并無實施直接控制的可能。尤其當連接四川與華東戰區的中轉地宜昌于1940年被占領,政府維持局面的手段也只有繼續借債和印鈔,從實際效益來看,它與募兵制度的動員效果同樣有限。 如果說國民黨在抗戰時期的動員控制努力為理解其自新動機提供了一絲縫隙,那么國民黨在抗戰前后對邊疆勢力的爭取,就更是我們重審這場戰爭自身特性的關鍵。對中國的統治者而言,邊疆不僅是布置軍事力量的戰爭空間,更具有深遠的政治和文化位置。以“泛亞洲主義”為中心的帝國藍圖不僅要求日本在既有殖民地培植“亞洲認同”,一旦廣袤的邊疆淪為日本的勢力范圍,則中國將不僅失去在正面戰場外牽制敵軍的飛地,自辛亥革命起即囊括西藏、新疆、東北的民國正統疆域也將受到根本上的沖擊。 從30年代起,國民黨即開始謀求在邊疆相對日本的有利態勢。一方面,它試圖在“滿洲”邊境維持日本與蘇聯的緊張,從而爭取中日開戰后蘇聯方面的支持。而伴隨著蘇日互不侵犯條約簽訂和1938年國民政府西遷重慶,國民黨又主動轉向了西南邊疆的英美盟友。為了穩固中央政府在西南的地位,蔣介石先是依靠1934年建成的西康省和駐蹕西康的班禪活佛鉗制當地軍閥劉文輝的勢力,后又將另一位地頭蛇劉湘遣至北方和上海參與抗戰。盡管北上的劉湘常有與山東的韓復榘合謀攻川的念頭,但在國難之下,封疆大吏的派系圖謀往往也只是心中難平之意。尤其在1938年4月臺兒莊大捷之后,任何派系領袖都已無法忽視這場戰爭的舉國性質。 對中國來說,中日戰爭無疑意味著全部。它或是在抗爭中奮勇得生,或是在沉默中走向滅亡。相較歐美學界對“老大帝國”的單一指責,本文認為:盡管抗戰時期的國民黨自始至終的確表現出捉襟見肘和低效無能的一面,但依靠民族動員與國家建設的現代努力乃至相對有利的地緣政治環境,引領這場戰爭的國民黨在含混的正當地位和傳統思緒中仍然贏得了國家的存續和戰爭的勝利。在這個意義上,抗戰的慘烈和損害,并非一個老朽的侏儒顛撲不破的命運,而是努力步入現代行列的中國無法回避的傷痛。 慘勝如敗——藩鎮合一、保定將道與1938~1940年長江防衛戰 整理自:The Defense of the Central Yangtze 作者:Stephen MacKinnon 1938年1月24日,一聲槍響擾動了噤若寒蟬的漢口。在趕赴開封高級軍事會議后的第13天,于濟南臨陣脫逃的軍閥韓復榘被胡宗南親手槍決。與會藩王,包括與蔣介石恩怨未了的李宗仁、白崇禧、馮玉祥,一致同意韓復榘應為南京和上海的受困付出血債,而他的鮮血,則正好被用來宣示歃血為盟的決心。 在外國媒體鋪天蓋地的悲觀預計和京畿搖搖欲墜的戰局下,韓復榘的死為蔣介石帶來了重整軍政的良機。南京上海淪陷在即,藩王此時已無法置身事外。槍斃韓復榘之后,開封會議旋即做出了在長江沿岸擱置日軍西進的“持久戰”方略,在各方心照不宣的籌謀下,最高指揮迅速將長江沿岸劃分為兩大人事錯雜的戰區。李宗仁的桂系和湯恩伯的嫡系部隊總計90個師28萬人,組成安徽、湖北、河南的第五戰區,蔣的心腹陳誠則以武漢三城為指揮部,率領黃埔中央軍班底和張發奎的粵系共38萬人合成布防湖南、江西、湖北的第九戰區,加上馮玉祥和新四軍的剩余力量,統帥們預計,這場“持久戰”的兵力比數將達到令人滿意的六比一。 不過,由于缺乏空軍和炮兵力量,再加上中央軍近70%的黃埔軍官都在寧滬馬革裹尸,這支中國聯軍的戰力令人堪憂。據一名美國軍事觀察家估測,中國軍隊每個師的實際戰力大約只等于同建制日本軍隊的三分之一至十二分之一。相較蔣介石在預期和指揮兩方面對戰場局勢的積極姿態,在漢口部署戰局的保定軍校畢業生們并不樂觀。司令長官陳誠、白崇禧,地方干城薛岳、羅卓英、唐生智,此時已做好了艱苦死戰的心理準備。與舉國征召的中央軍不同,保定校友麾下的軍官與士兵大多來自富庶家庭,常年追隨,宛若死忠。在人事重組和緊張戰事的化合反應下,兩大戰區雖然總體勢弱,但前所未有的如膠似漆也在中國軍隊之間緩緩發酵。 戰綱一定,保定人立刻顯示出清晰的戰場判斷力。從1月到3月,漢口指揮部和第五戰區不斷發出向徐州集結軍隊的命令。李宗仁的8萬桂系坐鎮徐州,30萬兵力被投入到徐州被投入到龍海鐵路沿線。此舉的出發點,在于判斷日軍的北方軍隊即將與駐防南京的11軍合兵一處,由徐州連接的鐵路線西進。事實證明,漢口的判斷完全正確。日本空軍于2月對徐州周邊進行了持久轟炸,11軍亦在同時向徐州運動。但到3月,30萬中國軍隊已如期進入前線。圍繞徐州,中國軍隊對日軍的西進展開了一場持續三個月的抵抗。 在徐州以北120公里的滕縣,李宗仁的手下王銘章率其四川舊部奮戰至死。在魯南臨沂,龐炳勛與張自忠經過三周激戰,成功地阻止了板垣師團的進攻步伐。三月22日,張自忠又與孫連仲、湯恩伯投入臺兒莊會戰。盡管從日本軍校畢業的湯恩伯向來與李宗仁不睦,但在上峰軍法處置的威脅和先前積累的士氣驅使下,中國軍隊仍于4月7日以擊殺2萬人的戰績迫使磯谷廉介撤出戰場。此役,張自忠等人亦喪失了同樣數目的部屬,到4月末日軍從天津和南京征調的40萬援軍抵達前線并于5月中旬攻下徐州,中國軍隊在徐州的戰斗在給日軍以有效殺傷的同時,大致達到了“以時間換空間”的戰術目標。但同時,當蔣介石于5月底下令炸開花園口以迫使日軍向武漢進發,中國也付出了比徐州慘痛得多的代價。 在徐州受挫的日軍羞憤異常。奪取武漢、平定華中,如今成為他們急切的熱望。6月,40萬日本軍隊從合肥和南京分兩路向武漢進軍。對日軍而言,武漢夏季的酷暑盡管令人疲憊,但長江水位線的上浮使其炮艦對陸上目標的打擊更為便利。而在中國方面,士氣、民心和一倍于敵的守軍是繼續拖延敵軍的優勢。借助從徐州撤入大別山的桂系部隊,陳誠和白崇禧也做出了分頭阻擊的部署。前者布防長江以南,后者則負責在大別山南北兩端阻撓敵軍的攻勢。但機緣巧合和指揮系統的缺陷似乎仍使保衛武漢的計劃難以為繼續。 7月,由于薛岳的指揮失誤和馬當駐軍指揮官回漢受訓,日軍在未經抵抗奪取突破江西的馬當防線,并隨即占領九江,向武漢邁進。北進河南的日軍與此同時進擊信陽,負責信陽防務的胡宗南臨陣撤退,致使繼武漢的北方門戶在東線淪陷之后形同虛設。盡管薛岳、張自忠和孫連仲等人之后在瑞昌一帶與敵奮勇爭奪許久,但強敵環伺的平漢線已意味著固守武漢計劃的失敗。倉促之下,蔣介石和陳誠決定不再重蹈南京和上海的覆轍。從10月底起,武漢的工業輜重和軍需貨品開始在宜昌集裝,而面對無可挽回的敗局,蔣介石在11月12日下令將長沙付之一炬。在為期四月的大拖延之后,國民政府終于決心將“持久戰”的中心從武漢轉向重慶。同時,借助與十月之前大相徑庭的舉國士氣,蔣介石要求薛岳和羅卓英更加主動地維系南昌殘局。 作為武漢保衛戰失利的延續,同時也是“持久戰”方略成功的余音,中國軍隊在1939年一年間維持了保衛長江的勢頭。除卻羅卓英在4月對南昌的積極攻勢和9月陳誠在長沙-武漢鐵路沿線對日軍的成功阻擊,陳安寶和劉雨卿兩位將軍的殺身成仁同樣是這段艱難時勢下中國軍隊百折不撓的證明。對半壁江山已成夢縈的中國而言,每一次抵抗和犧牲都像是生存的自證,到1939年6月宜昌的陷落宣告了長江戰斗的終結,這種無可奈何的姿態,也就成為抗戰步入“相持階段”名副其實的寫照。 不過,更公平地說:中國在長江防衛的“持久戰”中收獲的或許不僅是苦澀和堅毅,從韓復榘就地正法,到藩王聯手鏖戰江濱,為期一年有余的戰斗使自北伐以來相互傾軋的軍政派系首次實質性地聯合在蔣介石的名義之下。自此之后,國民黨軍隊內部的矛盾不再單純呈現為地方列強之間無休止的爭斗,黃埔和保定兩所軍校的畢業生也開始成為辨識其面相的一對可視范疇。 盡管相比保定人在戰場上的無畏表現,出身黃埔的胡宗南、何應欽、張治中在這一年中幾乎無所作為,但中國軍隊在徐州、武漢、南昌和長沙的勝利,乃至幾度飛赴戰場一線的作為,已足以使黃埔的校長成為當時的國內外輿論刮目相待的對象。更重要的是,列寧主義組織原則武裝的黃埔和兼容德日戰術訓練、儒家事忠于國精神的保定之間,一種直面日軍的自信心也在這一時期逐漸生根成長。對最終抗戰勝利的結局而言,這種自信,與中國軍隊在1938~1940年間形成的統一態勢同等地重要。 黑暗之心——中國遠征軍的起源、戰備與行動 整理自:Chinese Operations in Yunnan and Central Burma 作者:Zang Yunhu 1942年,由于缺乏英國人的重視和美國人的謹慎,緬甸在亞歷山大勛爵的遲緩反應和史迪威將軍的狂飆冒進中淪為日軍的橋頭堡。由史迪威統帥的中國軍隊盡管在緬甸作戰英勇,但為了掩護英軍向印度撤退,遠征軍傷亡慘重。為了讓中國繼續留在亞洲抵御日本,在長達一年、事關顏面的美英爭訟后,1943年由羅斯福、丘吉爾、蔣介石列席的開羅會議決定重新建立東南亞盟軍司令部,由蒙巴頓伯爵任總指揮,帶領盟軍奪回緬甸,疏通中緬邊境的補給公路。 由于緬甸事關國民政府后方穩定與前線的戰略補給,在獲得羅斯福并非完全虛情假意的空援承諾后,蔣介石決定,在云南重組中國遠征軍,與他的英美盟友繼續戰斗。鑒于一年前的慘痛教訓,蔣介石希望,此次出征不僅要在戰備上籌劃充分,在組織與指揮方面,自己同樣要獨占鰲頭。 1943年3月,蔣介石接受史迪威的建議,在印度藍姆迦、云南和桂林設置軍事基地,由史迪威和美方軍事教員訓練40萬中國軍隊。在軍令部的作訓計劃中,在云南受訓的部隊將直接編成遠征軍,派赴緬甸以供驅馳。在計劃形成的進程中,蔣介石先后委任親信陳誠和衛立煌為遠征軍總司令,同時極力阻礙由蒙巴頓和史迪威直接指揮遠征軍。另一方面,對于史迪威按美方軍事建制重組遠征軍的要求,蔣介石則欣然接受。對蔣介石來說,后者不過是戰術層面的讓步,而由美械裝備一支訓練精良的中國軍隊,才是戰略上考慮的關鍵。憑據美國的《租借法案》和政治磋商,遠征軍和駐印軍在1944年春天已儼然成為美械軍團。 男兒應是重危行,豈容儒冠誤此生。隨著1944年盟軍攻緬計劃的臨近和豫湘桂戰場的頹敗,“十萬青年十萬軍”的口號和“舉杯高歌救國軍”的小調響徹中國的各大城市。在蔣介石的號召下,超過9萬名青年學生受訓編入遠征軍和駐印軍。在一派“國破山河在”的氣氛中,軍令部于1944年初向遠征軍下達了渡過薩爾溫江、與臘戍的駐印軍會合的指令,總司令衛立煌隨即于4月下旬率部開拔,蔣介石在給衛立煌的手書中寫道,“國軍聲譽,系于此戰”。 戰事很快以此等節律向前推進。5月4日,遠征軍渡過薩爾溫江,主力部隊直指龍陵、騰沖與芒市。為掩護衛立煌在薩爾溫前線的行動,最高指揮部于5月20日下令駐印軍向北進攻密支那,以防日軍分兵支援。 在薩爾溫江沿岸重組之后,第71軍和第2軍在宋希濂的帶領下占領了龍陵。盡管日軍很快即從騰沖派兵支援,但宋希濂很快組織了成功的反攻,以擊殺敵軍2000人的戰績重新鞏固了龍陵的防御。在蔣介石的壓力下,衛立煌決心調整戰略,分兵兩路同時向龍陵和騰沖進發。然而,此時日軍的戰略重點已從3月初向印度東北部突進轉向阻斷緬北公路。在令日英雙方都損失慘重的英帕爾戰役之后,日軍開始逐步在芒市集結其主要兵力,以求在龍陵和薩爾溫河附近擊潰遠征軍,從而緩解日軍在騰越的突圍壓力,保障其對緬北公路周邊的緊密控制。 9月5日,日本精心籌謀的計劃一觸即發。在兩天時間內,日軍向龍陵和芒市發起了大規模攻勢,而此時衛立煌手中的有生兵力已不足初渡薩爾溫江時的五分之一。面對日軍的反撲,蔣介石責令衛立煌繼續向騰越與芒市進軍。在巨大的戰場壓力下,第8集團軍于當日結束了近六十天的激戰成功奪取松山,而第20集團軍則在一周之后力克騰沖。 繼龍陵之后,松山與騰沖的失陷對日軍而言無疑是巨大的挫折。這不僅意味著庇衛緬北公路的四座橋頭堡如今只剩一處,而且,它不亞于宣告日軍在密支那對盟軍的圍困計劃以失敗告終。唯今之計,只有在伊拉瓦底河谷與中國軍隊反復糾纏,運用交叉兵力分散遠征軍和駐印軍的雙重壓力。而蔣介石則在安排遠征軍對芒市發動10月25日總攻的同時下令部署當地防御。盡管衛立煌更傾向于使軍隊首先休整,但當先頭部隊于11月20日先后攻克芒市之后,他仍然在一月時間內組織了對wanting的進攻。經過持續一月的三路攻勢,遠征軍終于在1月20日完成使命。到1945年1月底,中美兩軍的高級軍官已經能夠在前線把酒言歡。 與同期在豫湘桂展開的阻擊戰不同,遠征軍與駐印軍在云南和緬甸的軍事行動既沒有暴露出指揮上的三心二意,中國軍隊的組織、通訊和戰斗素質也沒有像世人預期的那樣,純屬一支弱旅。在統一指揮中心和美國軍事編制的襄助下,各級指揮官在戰爭中表現出了靈活的戰術謀略和堅決的臨場機斷。作為對慎慮的回報,中國不僅重新贏得了緬北公路的控制權,從而在戰略上完成對盟國的承諾,并且,在豫湘桂失敗之后,蔣介石及其政權在一定程度上實現了對自我的救贖。盡管無論如何,這樣的救贖不僅來得太晚,也付出了過于沉重的代價。 血色黃昏——1944年豫湘桂戰役的根源、經過與影響 整理自:The Ichigö Offensive 作者:Hara Takeshi 與抗戰初期武漢、上海、南京等地發生的悲壯戰事相比,從1944年5月持續至次年2月的“豫湘桂戰役”往往少為人們提及。或許是由于戰勢已明,也許是因為國民黨軍隊在印支同期的戰斗過于引人注目,在多數人眼中,這場對中國抗戰而言最大的失利、乃在日本近現代軍事史中規模最大的戰爭,不過是對抗戰后“國民黨腐朽論”的另一個注腳。“戰爭本身如何”,似乎已是一個無關緊要的問題。 然而,對處于頹勢的日本而言,這場被命名為“一號行動”的攻勢并非一塊敗寇雞肋。1942年12月,伴隨美國在太平洋戰爭中反客為主和美國與中國空軍合作的深化,原本依憑龐大的現代海軍在太平洋和東南亞馳騁的日本正逐漸喪失其在海上的地位,阻滯不前的在華陸軍與丟失了海上補給線的東南亞駐軍,由此面臨著分割作戰的危險。在此情勢下,新任陸軍參謀本部作戰課長的真田穣一郎迅速意識到,唯有打通東南亞與中國的陸上通道,日本本土才可能從東南亞收獲關鍵的戰略物資,從而為扭轉不利的國際戰勢騰出可靠的時間。 從1943年1月到11月,陸軍參謀本部在真田和服部卓四郎的指導下制訂了由北向南由陸路打通東南亞與在華日軍的計劃。由于預計到深陷太平洋漩渦的海軍無心戀戰,這份計劃在確認只有254航空隊參與的前提下將總目標分解為兩個方面:第一,以在華陸軍由北向南的攻勢奪取北平至漢口、漢口至廣東的鐵路線,從而獲取大陸本土與東南亞的交通聯系;第二,摧毀南進沿線的空軍基地和美國空中力量,保障日本東海艦船和長江補給線的安全。服部深信,一旦計劃成功,日本完全能夠在短時間內徹底擊潰中國抗戰的有生力量,并在1946年借助澳洲北部和菲律賓的北進攻勢結束這場處境不利的戰爭。1943年12月,侵華日軍司令部依據總參謀部的戰略意圖向東京提交了具體的戰術方略,在一片樂觀的情緒下,天皇于次年1月24日批準了這項代號“一號作戰”的計劃。日本有史以來最大規模的陸軍作戰就此拉開序幕。 根據侵華日軍司令部提出的執行方案,“一號行動”分為兩大階段:第一階段從1944年4月中旬啟動,由第1和第12軍為主力沿北平-漢口鐵路殲滅沿線中國軍隊,與11軍自南向北進軍的一個旅完成對鐵路線的控制。第二階段則預計從1944年5月開始,由精銳的第11軍沿湘江南下進犯長沙、衡陽,其后與第23軍會合攻取桂林、柳州與南寧,并同自印支北進的第21軍謀求跨境聯動。執行方案同時預計,到次年1月,日軍即能充分實現對平漢、粵漢鐵路的控制,此時,第20和23軍即可從南北兩端合力摧毀美軍在湖北遂川的空軍基地。 盡管在時任帝國首相的東條英機看來,這一計劃“完全忽略了摧毀在華空軍基地的重點”,但到第1和第12軍的首輪攻勢成功于5月末重創平漢沿線守軍時,“一號行動”摧枯拉朽半個中國的計劃已經無法制止。從橫跨河南、湖北的黃河到廣東與印支的邊境,62萬侵華日軍中的80%被派往計劃藍圖中的各個節點,伴之以10萬匹戰馬、15000部機動工具和超過1500個炮兵單位,其規模超過了1904年中俄戰爭的兩倍。戰端爆發伊始,日本侵占區的后勤基地借助長江航線,每月能向前線軍隊補給超過4萬噸的物資。強壓之下,駐防華北的蔣鼎文勉強抵抗,第一戰區的另一長官湯恩伯則儼然成為舉國公賊。在京漢作戰大獲全勝之后,侵華日軍司令部更有理由堅信,湘桂一役勢在必行。 然而,東條英機和老年軍官的斥責并非空穴來風。從6月開始,美國空軍開始沿長江一線對日本補給船只車輛進行輪番轟炸,悄然撤退至國統區的一部分空軍力量隨時可能突襲日本在臺灣和東海的基地。再加上6月18日長沙失守之后,國民政府軍令部已大致推測出日軍在衡陽建設空軍基地的企圖。為了應對奔涌而來的英美指責和國內輿論,蔣介石向衡陽投入了14個軍,以衡陽這個平漢、粵漢鐵路的焦點為中心,在湘江兩翼與日軍展開殊死攻防。在長達47天的衡陽保衛戰中,缺少足夠補給、又沒有空中支援的日軍損失慘重。東京的反對聲音此時再次響起,要求侵華日軍司令部收縮之前制定的戰術目標。 但可以想見的是,參謀本部作為計劃的制定者不會就此退讓。真田穣一郎盡管看到了局勢的僵持,但他深信,旨在打通印支與中國邊境的“一號行動”關乎之后扭轉亞太戰局的基礎。同時,服部卓四郎也從戰場回到東京,努力說服高層將領繼續執行“一號”計劃。出于同樣的戰略考慮,東條最終同意了二人的請求,但他也同時勒令加快執行奪取各地空軍基地的命令。 在高層的支持和敦促下,截至1945年2月,日軍成功按計劃占領了衡陽、桂林、柳州、南寧、遂川,并控制了當地的空軍基地,而第22軍和第21軍在中國邊境的會師,也宣告了參謀本部貫通中國本土與印支軍隊目標的完成。在戰役的另一方面,國民黨各戰區的軍隊在長沙會戰后一蹶不振,傷亡慘重,根據日本單方面統計,中國軍隊在京漢和湘桂作戰中的傷亡數超過了75萬,而蔣介石也在日記中寫道:“我今年五十八歲了,自省我平生所受的恥辱,以今年為最大”。 蔣介石和國民黨無疑是戰爭的失敗者。豫湘桂戰役使國民黨軍隊的中堅力量喪失殆盡,更重要的是:此役之后,國民黨軟弱無能的形象愈發在美國公眾的心目中發芽生根,共產黨積極清廉的抗戰風貌也逐漸成為美國人同情贊許的對象。蔣介石對“一號作戰”的失敗應對,既使他失去了軍隊,也讓他失掉了人心。而對日本而言,盡管戰略目標的逐一達成使之在相當程度上成為這場大戰的勝者,但占領的城市、掠奪的基地、俘獲的恐懼都無法抵消的是,美軍在戰事爆發之初就已將華東的空軍力量疏散至西南內陸。 1945年,當B-29轟炸機從中國西南起飛,頻頻掠向長崎和塞班的海軍基地,或許此時的參謀本部才會和焦心戰后國共局勢的蔣介石一樣明白:自己向來不是這場戰爭的贏家。

東方歷史評論 劉亦凡 2015-08-23 08:54:03

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表