|

相關閱讀 |

“資產階級象牙塔”里的風波 成公亮

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

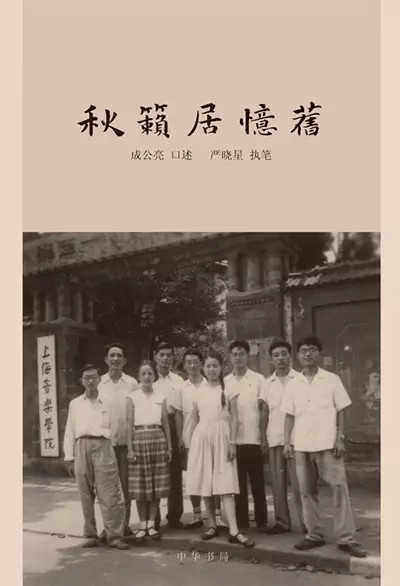

當時的整個中國都在“左”的道路上越走越遠,幾乎無處不“左”。但上海音樂學院的“左”在所有高校中尤其突出,這是有現實原因的。 漕河涇幽雅的上音校園里,每到傍晚時分,晚飯之后,暮色初降,總有幾個女生一邊散步,一邊用不同聲部唱著《紅莓花兒開》。她們氣質嫻雅,穿戴得體,四個聲部的歌曲唱得又好又準,這是在其他地方怎么都看不到的,在校園里小河、大禮堂鐘樓、大草坪旗桿的背景下,真是帶有詩意的情景!我站在一旁看著她們走過,心里油然涌出兩個字“貴族”。唱的歌呢,最多的就是《紅莓花兒開》、《小路》等,都是蘇聯歌曲。 上音就是這么一個地方,老師、學生的出身大部分是“資產階級”,一般尋常之家,哪能培養得起學鋼琴、小提琴、意大利美聲唱法的孩子呢?所以成分好、工農兵出身的學生,比例很小。我的出身也算資產階級,但很快就明顯感覺到,我和身邊的很多同學,尤其是上海本地的同學不一樣,或者說,他們的“資產階級”也和我的那個“資產階級”不一樣。他們穿戴、做派洋氣,視野開闊,知識豐富,腦子靈活,專業水平和起點都比較高。在他們眼里,我是從小地方來的,還帶著鄉土的味道,沒那么多心眼,甚至很單純。事實也如此,大概這就是“城市資產階級”和“鄉村資產階級”的區別吧。我在這樣的環境里,也會模仿他們。到上海不久,在上海同學的“教導”下,我的穿著就起了點變化,主要是跟著大家穿細腿褲。說上海話似乎也是一種身份的標志,憑著我在語言方面的超強“才能”,很快就學會了上海話。 在這樣一個資產階級出身學生扎堆的學校,大部分人都在學習資產階級的西方音樂,而且由一批資產階級教授領導著,專業上重技術不重政治,這還了得!到了“反右”,就常常會聽到“資產階級的象牙塔”這個詞兒。社會主義國家里居然存在著這么一個“資產階級的象牙塔”,所以每搞一次運動,就會有強有力的黨政領導到學校里來領導工作。資產階級教授們的代表就是院長賀綠汀。賀綠汀來自白區,上面始終感覺賀綠汀不是自己人,用起來不順手。“反右”的時候賀綠汀問題還不大,“文革”開始就過不了關了。——所以,上海音樂學院的“左”,跟上層權力始終關注它、對它的鉗制有關。 另外,也有很多師生,正因為出身于資產階級,好像有一種“原罪感”,遇到運動,反而視作表現的難得機遇,拼命展示自己的革命精神和背叛所出身階級的勇氣。如此一來,上面領導有力,下面調動起了大家的情緒,上音又怎么會不“左”呢? 這年暑假之前,“整風運動”已經在學校里如火如荼地開展起來。又是鳴放會,又是群眾性大型座談,熱鬧得很。食堂那里的布告欄被擴展了,路的兩旁都用來貼標語和大字報。有意思的是,附中初中部的學生劉道寄也成了眾矢之的。 劉道寄小小年紀,名頭可真不小。我還在長興念初中的時候,就在報紙上、廣播里聽到了他的名字,他原來是一個牧童,因為歌唱得好,被推薦到懷仁堂,受到黨和國家領導人的親切接見。這樣傳奇的經歷,很讓當時做著音樂家夢想的我興奮和激動,還給他寫了一封熱情洋溢的信。我考上附中那年,他出了唱片,名氣就更大了。但他一下子面對那么多榮譽,很自然地有些浮夸。他平時愛吹噓自己水性好,沒想到一次下鄉勞動時,真的就有同學在他面前墜入河里了。大家都叫水性好的劉道寄趕快下去救人,他不知怎么的,是驚慌失措還是不敢?最后那位小同學淹死了,所有人都指責他見死不救,引起了公憤。 這時黨委號召大家給黨的工作提意見,幫助共產黨“整風”。一開始就出現了好多針對這件事的大字報。說白了,這些大字報未必全是沖著他去的,恐怕真有和把他樹為典型的領導對著干的意圖,借這個機會表達不滿情緒,出身“好”未必一切都好,出身“不好”未必一切都不好。我想黨委領導一定怨劉道寄不爭氣,本來是多好的典型啊,充滿著某種浪漫的意味,貧下中農出身的牧童進了音樂學院,這說明了共產黨的英明、有見識,上海音樂學院在培養勞動人民的文藝工作者!可“見死不救”實在說不過去,眾怒難犯。樹這個典型好比下棋,出了一個臭子,全盤搞砸了。大概一兩年以后,劉道寄變了聲,不適合繼續學聲樂,就在學校里消失了,也很快被大家忘記了。 7 月“反右”開始,主戰場在大學部,“揪”出來的比較出名的“右派”是汪立三、劉施任。當時,劉施任寫過一個大合唱《祖國頌》,汪立三寫過一個鋼琴獨奏《藍花花變奏曲》,都很出名。但他們千不該萬不該寫了篇文章,標題是《論對星海同志一些交響樂作品的評價問題》,雖然口氣很婉轉,但實際意思就是說,冼星海的那些交響樂是不行的。盡管冼星海已經去世十多年,可他的《黃河大合唱》是抗日戰爭時期在延安寫的作品,連帶他的其他作品都被染上了神圣的革命色彩,說他創作的交響樂不行,這還了得!于是,他們都被發配到“北大荒”勞動去了。 當時有一個政策,中學生不參加“反右”。但上音附中和大學部在同一個漕河涇校園里,情況就比較特殊了。學校里整風運動時“引蛇出洞”的“鳴放會”那么多,穿梭其間的偶爾也會有附中的學生。這么一來,附中竟然也出了幾個“右派”。 一個是我的同班同學,曾一起主修二胡的吳興達。他是浙江寧波定海人,口音很重,大家叫他“小寧波”。不知道什么原因他去參加了鳴放,最后成了“右派”。我和他關系并不密切,也不知道他接受了什么處理,有沒有“戴帽子”,只知道這以后他就不見了。等再見到時,我已經在大學部,不知道他來學校做什么,是因為落實政策,還是看一看大家…… 另一個是高我一級的同學金麗生,也是浙江人,主修笛子。他怎么卷進去的,我們都不知道。80 年代初,也就是二十多年之后,我在上音見到他——他被落實政策,安排回到上海音樂學院工作。雖然他已經被“平反”,但笛子荒廢那么長時間,自然不行了,回到學校,安排在食堂里賣飯票。他跟我說回來工作了,并沒有講到下放改造的經歷,還問我:“說我笛子不行了,我是不是不行呢?”我的印象之中,他希望能夠繼續搞笛子專業工作,但歲月無情,到這個年齡,丟掉的再也回不來了,心里是很難過的。 作曲專業的高班同學鄧爾博也被打成“右派”。他是大學部作曲系老師鄧爾敬的弟弟,在專業上他是早熟的,很有才華。1956年我剛入校,就知道我校去北京參加“首屆全國音樂周匯演”的作品里,有他創作的鋼琴獨奏《新疆幻想曲》及竹笛獨奏、鋼琴伴奏的《喜悅的村童》,那時他才十七歲啊。可他還是逃脫不了政治的撥弄,被打成“右派”后下放去安徽勞動改造……作曲專業還有兩位同學被打成“右派”,一個叫丁泉生,另一個是王令康。 那年我十七歲,對這樣的年齡來講,“反右”留下的感受不是很深,但慢慢地,還是感覺到學校里籠罩著一種恐怖的氣氛。到“文革”前我畢業離校,大大小小的運動一直沒有停過,我漸漸地有一種感覺,那就是在運動里磨滅掉的,往往是成績最好、最有才華和前途的學生。 關于“反右”,還有一件事我至今不明白。一次我們去大學部參加批判會,是批判“右派分子”龍榆生的。龍榆生我們不熟悉,只知道他在大學部任課,是詞學研究方面的大家,偶爾遇見他,小小的個子,厚厚的嘴唇,大大的鼻子,戴一副黑色圓框眼鏡,很容易記住。在那次會議上,一位教文學的老師發言批判他“向黨進攻”的詞作,其中有一句是“墻爾何來”——我至今都記得,真奇怪,這是五十多年之前的事情呢。可能是那位老師讀這一句時的拿腔拿調“墻爾——何來——”讓我記得這么深刻吧。我不明白的就是,那次會議的地點,我能肯定是在市區淮海中路、汾陽路校區的小禮堂里,也就是說肯定發生在1958年上音遷到市區之后。那一年全國都在熱熱鬧鬧地搞“大躍進”,怎么又回頭搞起“反右”來了呢?在漕河涇“反右”時并沒有龍榆生啊? 本文選自《秋籟居憶舊》 成公亮 口述 嚴曉星 執筆 (統籌:啟正 編輯:松露)

成公亮最早的一張彈琴照片,1958年在上海東平路上音附中校園(原蔣介石、宋美齡在上海住宅)花園中拍攝

晚年龍榆生

中華書局1912 2015-08-23 08:54:08

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表