|

相關閱讀 |

外刊掃描 文本、語境與光影:《傲慢與偏見》的身后故事

|

>>> 新興科技、社會發展等人文科學探討 >>> | 簡體 傳統 |

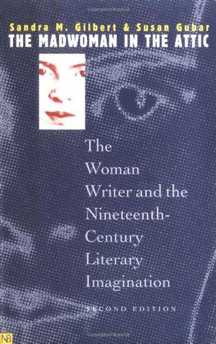

整理:劉亦凡 《東方歷史評論》微信公號:ohistory 無論她事實上離我們有多遠,“簡姑媽”總是我們熟悉的。即便《傲慢與偏見》的世界早已遠去不再,Darcy和Lizzy似乎仍是今日男男女女看待人間的一種方式。自1813年出版以來,《傲慢與偏見》介于熟悉和陌生之間的觀感,究竟緣何發生,又怎樣跌宕起伏、登堂入室,以至于和我們的生活產生了聯系?下面的三篇文章,或許能為我們提供一些蛛絲馬跡。 第一篇文章選自Lambdin編著的奧斯丁研究指南。在這篇文章中,奧斯丁研究者Langland從傳統的文學批評角度入手,系統梳理了1813年至20世紀末,《傲慢與偏見》的“小世界”如何在象牙塔的光怪陸離中更迭變換。 第二篇文章則試圖以歷史解讀的路徑進入《傲慢與偏見》的文本,從18世紀末、19世紀初英國國內關于民團擴張的政治論爭出發,將《傲慢與偏見》理解為對這一爭論無聲的回應,從而為“疏離地理解”這部我們太過熟悉的小說,提供了一個陌生但又合理的視域。 第三篇文章聚焦《傲慢與偏見》影像改編的歷程。通過對1940年以來七個影像版本的分析,作者既詳盡揭示了我們最為熟悉的《傲慢與偏見》究竟所來何自,同時也提請我們思考,在今天的時代,我們應當如何閱讀這部杰作,又當如何對待它被呈現出來的那些悲歡迷離。 小徑分叉的花園 ——《傲慢與偏見》批評史200年 整理自:Pride and Prejudice: Jane Austen and Her Readers, A Companion to Austen Studies, pp.41-57 作者:Elizabeth Langland 偉大的切斯特頓曾說:世界是圓的,它是如此之圓,以至于樂觀主義和悲觀主義兩個派別從一開始就爭論,世界的位置是否上下顛倒了。 自1813年《傲慢與偏見》首版問世以來,奧斯丁及其寫作藝術經歷了與切斯特頓的世界如出一轍的遭遇。只不過,她的世界相較悲觀與樂觀者爭訟不止的宇宙,無疑要小得太多。在狹小到幾近無法轉身的世界里,《傲慢與偏見》的早期讀者早就奠定了針對奧斯丁的雙元論調。夏洛特⋅勃朗蒂厭惡奧斯丁文明開化的花園,譏諷她不過是庸常事物的模仿者,一個未聞新鮮空氣的小女人;維多利亞時代的作者卻將她的“小世界”視作對上帝造物的描摹。Lewes和Leigh稱頌她在家室之間捕捉真理的卓越判斷和基督徒的德性,Oliphant則在這部小說中發掘出專屬女性作家的獨立與質疑。 《傲慢與偏見》的世界太小了,它是如此之小,以至于它的早期讀者總是要將視距拉遠,而幾乎注意不到這個世界里男男女女們的悲歡離合。直到弗吉尼亞⋅伍爾夫在她的《普通讀者》中前所未有地盛贊奧斯丁復雜的寫作技巧,針對《傲慢與偏見》的傲慢與偏見才開始在20世紀逐漸進入更加細致的論域。不同于受益奧斯丁頗豐的亨利⋅詹姆斯,伍爾夫認為,奧斯丁的小說藝術絕不僅是對生活本真而無意識的描繪,相反,她傾注于人物的情感,她隱藏在文本表層之下的道德關切,才恰恰是一位作者對她生活其中的“小世界”用意入微的旨歸。 伍爾夫頗具同情的評論洗刷了“頭腦簡單”的奧斯丁。然而,緊隨其后的評論者對文本基石的發掘,仍然沒能輕易跳脫先輩未死的視野。從Lascelles對《傲慢與偏見》在英國文學傳統中地位的嚴肅論斷開始(1939),直至70年代的《傲慢與偏見》研究都更像是不再憤怒的“簡迷”們(Janeites)在語詞和歷史之間的游戲。以Ghent、Watt和Babb為代表的新批評家一方面拾弄起小說中富含道德意味的語匯,在諸如“隨和”(agreeable)和“可親”(amiable)的對勘中發掘奧斯丁對Jane和Lizzy道德性情的分辨褒貶,另一方面則以“莊園”與“財產”為支柱,檢視小說開頭那個“顛撲不破的真理”在社會和歷史中的表征與結構。在他們的努力下,奧斯丁的“小世界”不可思議地茁壯成長;舊世紀的支離感言拼成的夜語花園,也隨之有被理論系統收編的傾向。只不過維多利亞時代的道德辯壇此時已然不見蹤跡,取而代之的是席卷了整個20世紀下半葉的文化戰場。 1979年,《閣樓上的瘋女人》問世。吉爾伯特與古芭在這部“女性主義的文學圣經”里重新挑起了奧斯丁與勃朗蒂的嫌隙,使節制的前者和或可更節制的后者成為深陷掙扎糾纏的女性作家共同的母題。與先前的女性主義評論者(Spacks、Brownstein、Auerbach等人)不同,《瘋女人》對《傲慢與偏見》的討論沒有從“女英雄”Lizzy或是Bennet一家的家庭秩序出發探索小說內在的性別主題,吉爾伯特和古芭的關切點,在于奧斯丁和勃朗蒂作為憤怒的女性作者和怨懟的敘述者雙重身份之間的糾葛與張力。根據這一視角,汲汲于禮俗嫁娶的“小世界”不是嗅不到新鮮空氣的作者“頭發長、見識短”的自我理解,而是憤怒的作者在面對壓抑的社會時無可奈何的藝術構造。就一貫端莊合“禮”的奧斯丁而言,與其說她不過是個“小寫的”、“不夠憤怒的”女性作家,毋寧說她更傾向于揭示由女性和男性共同組成的社會究竟仍有何種缺陷。 缺陷總是存在的,然而相較于奧斯丁念茲在茲的“幸福”,Lizzy和Darcy世界中的缺陷似乎總是更加顯眼。倘若70年代末興起的女性主義闡釋從某種角度回應了勃朗蒂在150年前的指責,那么馬克思主義和福柯式“思想系統史”風格在八、九十年代的浮現,無疑加深了《傲慢與偏見》“悲觀主義”的那一面。 動用女性主義與福柯《性史》的理論資源,Kirkham、Johnson、Fryman等人“回到語境”的呼聲率先使《傲慢與偏見》進入了現代英國史的政治、階級和文化議題。延續前人面向世界的憤怒和象牙塔式的興趣關切,這些同時深受文化研究影響的讀者將《傲慢與偏見》和中產階級、小說文體與女性意識在現代英國的興起,18~19世紀早期英國經濟結構乃至帝國主義聯系起來,從而徹底讓維多利亞時代溫良恭儉的讀者黯然失色。在他們眼中,奧斯丁的“小世界”之所以“偉大”,壓根不是因為是作者將節制的憎惡和敏銳的判斷容斥在那格格不入的“大世界”之中,文本里的世界作為權力關系和階級結構的產物,才是值得后人傾心仰慕、冷酷解剖的對象。用Fryman的話說,在《傲慢與偏見》和其他忝列“偉大傳統”名單的小說紛紛搬上大眾熒屏的時刻,這種關聯對象和我們的方式,似乎也已成為我們之后的每個時代“唯一的方式”。 然而,無論我們是不是有些瘋狂、但總體壓抑而理智的“簡迷”,一個必要的追問是:與奧斯丁“母女連心”的《傲慢與偏見》批評史,是否真的只剩下這一種書寫的可能?從這本小說于1813年問世起,精英和大眾、男人和女人、不相信烏托邦的和仍然相信烏托邦的,都在不斷閱讀它、討論它、乃至憎惡它,以至于無論它是在維多利亞時代的農莊,還是在21世紀的熒屏,都能容納象牙塔濃妝淡抹的改編。 也許,奧斯丁一直是渾圓的,但這位看到“世界都脫了節”的“散文中的莎士比亞”并不曾告訴我們,“如何把它正過來”才好。在這個意義上,《傲慢與偏見》的“小世界”從來不是什么自在無礙的地球,它有待我們親身涉足,需要依靠生活來檢驗。 陌生的讀法 ——18世紀末軍隊論爭和《傲慢與偏見》的歷史語境 整理自:Sighing for a Soldier: Jane Austen and Military Pride and Prejudice, Nineteenth-Century Literature, Vol.57, No.2 作者:Tim Fulford 倘若偉大作品之不朽源自“疏離感”的說法確鑿無誤,那么《傲慢與偏見》顯然不能與荷馬、莎士比亞并駕齊驅,因為在這部小說里,我們太容易發現自己熟悉的身影。扁平可笑的Collins、世故精明的Charlotte,乃至放縱輕浮的Lydia,都不太像是只有19世紀早期的英國水土才能孕育出來的男女。但倘若有人告訴我們,這些看似俯身可拾的人物恰恰源自奧斯丁對她的時代的回應,一部并不令人陌生的偉大作品,或許也會多出幾分疏離。 在《傲慢與偏見》的世界中,鄉紳、牧師和貴族都是構成底色的重要依據。透過De Bourgh夫人的目中無人和Collins先生的高頭講章,奧斯丁已多少借助Lizzy的目光向我們傳達了這個世界的基本紋理。然而,在《英國史》作者麥考萊眼中一貫勢利粗鄙的鄉紳牧師之外,奧斯丁作為英國民團在地方擴張的見證者,或許對穿著紅制服的軍人更為印象深刻。1757和1778年兩次英法戰爭之后,由諸如德文郡公爵等貴族征召的地方民團就開始漫步英國各地。在拿破侖和大革命的威脅下,到18世紀末英法再度開戰時,英國東南部已然聚集了超過30萬穿著紅制服的軍隊,日夜操演、駐營、參加舞會。30年前還不過承担楚楚衣冠、儀禮慶典的民團,如今已成為鄉村社會衣衫不整的常客。對在小說中安排了一位Wickham的奧斯丁來說,這些事實想必不會陌生,更何況她還有一位哥哥曾于1796年大有離家從軍之意。 相較De Bourgh和Collins這些傳統勢力的成員,駐扎民團的軍人在奧斯丁寫作《傲慢與偏見》的時期可謂一個全新的群體。與奧斯丁筆下的Wickham相似,大多數民團的軍官和士兵都是脫離了原先生活圈的年輕人,在光線的軍團制服和軍隊頭銜之下,他們從前積攢的習性都與往日舊識一起淡出了自己生活的眼線,隨之而來的,則往往是軍隊在地方舞會上的肆無忌憚和英國民眾對國王軍隊的傳統猶疑。 事實上,從1808年時任陸軍大臣的卡斯爾雷提出重組民團法案開始,懷疑的聲音就在輝格黨人和普通民眾之間普遍存在,尤其是在英國軍隊表現不利、上層軍官又丑聞頻出的時候,這些聲音一度演化為政治爭論的中心。奧斯丁自己就曾在給好友的一封信中提到,倘若哥哥亨利在10年前成功參軍,如今必然“要么命喪黃泉,要么個性扭曲”。 從事態的進展來看,一向洞若觀火的奧斯丁此言非虛。正是在國會兩黨激辯卡斯爾雷法案的1808年,英軍總司令約克公爵的情婦受賄鬻爵一案東窗事發,而穿著紅制服的行賄者奉獻的不是別的,恰恰是一場床笫之歡。一時之間,民情激憤,托利與輝格兩黨均將矛頭指向了卡斯爾雷和那位倒霉的公爵。當時還經常撰寫評論的柯勒律治和華茲華斯用他們一貫的熱烈和沉郁斷言道:貴族浪蕩,國庫貪墨,軍隊浮夸,不列顛何以對付拿破侖? 作為據說只知道閑聊和社交的“小婦人”,寫作《傲慢與偏見》的奧斯丁雖確有迂回其事的嫌疑,卻沒有“視而不見”的冷漠。透過Lizzy的眼睛,她獨辟蹊徑又一如既往地在“找對象”這個亙古不變的主題下審視軍人的一言一行。最初,我們只是在第7章知道,那一身身光鮮的紅制服很快就讓Lizzy的兩個妹妹忘記了Bingley先生的相貌和財富,而到了第12章,我們又從她的敘述中得知,那些來路不明的軍官里,有不少剛剛和他們有錢的叔伯共進了晚餐。當Lizzy的父親正告女兒,這些來到Meryton笙歌燕舞的軍官多半只會傷透本地女孩的心,我們馬上就得到了一幅民團士兵和他們的迷戀者的共同肖像:輕浮,不自制,或許還要加上與Charlotte小姐全然不同的“沒頭腦的”勢利。 當然,在Lizzy沒有發現Wickham秉性的真相以前,這幅肖像仍只不過是一個待發掘的背景。相愛需要自我知識,而一個由旁觀者組成的世界,往往會在不經意間遮蔽我們指向內心的目光。當Wickham在第17章對Lizzy講述他身不由己的從軍經歷時,已經窺見肖像的讀者或許會產生懷疑,因為Wickham看似深情款款的自白,很可能就是民團風氣的剩余。然而Lizzy沒有懷疑這一切,因為眼前的軍官看上去是如此真誠地相信,自己沉淪下僚不是一己之力所為,而是動蕩的時局、變遷的社會和舊識給予的不幸。在這個意義上,Wickham和所有民團的士兵一樣,都將從軍與過往的割舍,當作了此刻的自我隨波逐流的理據。而對Lizzy和當地社會來說,真正危險的,不是Wickham們的迷失和可能帶來的“傷心”,而是這些年輕人無從查起的自我和不畏人言的性情。 與Lizzy一樣,直到Wickham和Lydia私奔的消息不脛而走,Darcy才真正理解了這種危險,和克服這種危險的知識的重要性。在此之前,他對Wickham的認識雖要比Lizzy深入得多,但作為鄉間秩序的守護者,他并未及時運用這種“知識”制止災難的發生。相反,他和Lizzy一樣,都滿足于以所見充斥所知,而不輕易穿透所見做出評判,只不過映入Lizzy眼簾的,最先是這個談吐隨和、身世慘痛、穿著紅制服的男人,而Darcy看到的,卻是對方的出身、教養和家庭關系。當Darcy終于動用他與德比郡和倫敦的聯系尋找Wickham和Lydia的蹤跡時,知識的回歸又最終彰顯為在民團來臨時失位的貴族良紳對自己身份職責的認識,以及時有“偏見”的Lizzy對所戀之人的理解。 我們無法斷定,《傲慢與偏見》終局的安排,是否最終暗含了奧斯丁對理想地方秩序的重新勾畫。但可以肯定的是,與Darcy和Lizzy這對佳偶相比,Wickham和Lydia自始至終不可能從彼此身上學到什么東西。也因此,基于歷史語境的解釋,或許能在一定程度上刺激我們和《傲慢與偏見》的距離,但它給予我們更重要的教益可能是:奧斯丁在懇切面對她的世界時,既不是托利分子,也沒有做輝格黨徒。相較浩瀚經史和豪杰言行,“找對象”固然不能成為衡量世界的唯一尺度,但若要尋找一把同樣精深的標尺,多半也不會比“疏離”自我與他人來得容易。因為對我們常人來說,像Wickham和Lydia那樣“任性”的生活,實在是過于輕松,也過于合乎“常情”。 當“小世界”遇上世界 ——影像改編中的《傲慢與偏見》 整理自:Pride and Prejudice, Jane Austen on Film and Television, pp.45-80 作者:Sue Parrill 看過了太多瞠目結舌的“經典改編”,Wickham先生的從軍辯白就自會顯出它的道理。尤其對那些反復登上銀屏的“經典”而言,時代的更迭和原作者的遠去,就更容易為“改編”這件曖昧之事找到離開故鄉的正當性。 從1940年《傲慢與偏見》首度被翻拍為電影以來,這部小說在20世紀一共經歷了七次銀屏改編。由于深陷戰事不能自拔,1940年的首次改編殊為離奇地沒有由BBC接手承担,而是由美國的米高梅公司搶得先機。或許是出于民族感情,也許是英國文學教育已不得不依賴大眾媒體,米高梅和 1949年NBC之后的五次改編無一例外,均由BBC操刀布陣。然而,英國人之所以能耐著性子反復翻拍,或許還有一個不能說的重要原因:那就是,米高梅“趁火打劫”的初版改編,實在過于糟糕了。 在這部長達117分鐘的美國電影里,美國人對英國社會的階級想象被凸顯到了極致。在 “神經喜劇”的蕭條時代風潮尚未褪盡的時刻,導演將Lizzy大膽地理解為一位“中產階級”的女性,以至于飾演Lizzy的Greer Garson不僅活脫脫演得像個輕佻大膽的市井丫頭,在Netherfield舞會這場關鍵的戲碼中,Lizzy甚至違背原著情節拒絕了Darcy的邀約,并與并不在場的Wickham翩翩起舞。與Lizzy有關的支線人物也不例外:在小說中隨和到近乎天真木訥的Jane被描摹為一個專擅調情的癡女,在與Bingley的交往中迅速憑借Lydia式的活潑得到青睞,而Lydia則和變身Bennet一家圖書管理員的Collins一起,以夸張的笑聲和肢體語言承担這部過頭喜劇的粗壯神經。唯一看上去符合小說氣質的角色,似乎也只剩下莎劇明星Lawrence Olivier飾演的Darcy。但鑒于Olivier的戲服全部來自《亂世佳人》劇組的存貨,英國人在此劇出臺之后的出離憤怒,則一點也不難理解。 米高梅版的《傲慢與偏見》在美國斬獲了將近185萬美元的驚人票房,但這個天花亂墜的戰績只能加劇本土“簡迷”們的敵意。盡管1949年NBC改編的黑白電視劇在還原原著的格調上費盡心機,甚至在劇中安排了穿越時空的奧斯丁充當故事的敘述人,然而,英國人并不買賬。1952年和1958年,BBC相繼推出了兩部六集的《傲慢與偏見》電視劇,出場的演員中,不乏日后以福爾摩斯形象塑造者聞名于世的Peter Cushing和簡愛的扮演者Daphne Slater。相比塵囂其上的米高梅版,這兩部低調的改編雖然反響平平,但整體上緊湊地步趨了原著的情節,在取景和服裝的選擇上,BBC也終于讓《傲慢與偏見》擺脫了肥皂劇式的精神短缺,維多利亞早期的服飾與布景開始廣泛出現在屏幕之中,而到1967年BBC再度改編《傲慢與偏見》之時,薩默斯特和英國西部的外景風光,更為其平添一絲英國氣息。 然而,此時的英國人并沒有全然棄絕《傲慢與偏見》美國版本的全部要素。由于六集三十分鐘的篇幅對《傲慢與偏見》而言多少有些緊湊,在外形靚麗的Bannerman和Fiander共同主演的1967年版電視劇里,不少源自米高梅和NBC劇本的改編橋段得到了相對節制的保留。例如,米高梅版中Lizzy、Darcy和Wickham同臺出現的Netherfield舞會被編劇Lethbridge沿用,但與米高梅版不同的是,Darcy合乎情理地驅逐了Wickham,Lizzy也沒有不講禮貌地拒絕Darcy共舞一曲的請求;而NBC版中Darcy被提前的表白和自辯也在這部電視劇里出現,在省去了復述Darcy自白信內容的同時,Bannerman嫻熟的表演也遮掩了Lizzy之后的搖擺不定與這一情節改編的沖突。 隨著藝術史家克拉克(Kenneth Clark)主持的《文明的軌跡》彩色紀錄片在1969年廣受風評,BBC的名著改編就此進入了五彩斑斕的新時代。以15年為大致間隔,《傲慢與偏見》在1967年的迷你版之后一舉成為彩色影視劇的熱門改編題材,BBC二套與一套分別在1980年和1995年推出了兩個系列改編劇。與尚顯古樸的三個英國版本相比,二者都遵照全新的電視劇程設和光影技術,在正片之前安排了具有代表性的片頭和主題曲。前者以水彩風格引出紳士淑女的生活場景,并伴之以輕快詼諧的背景曲,后者則以織錦、蕾絲面料和一只悠然縫織的玉手開頭,同樣古典靈動的鋼琴小調似乎在提醒觀眾:你即將走進一個女人的世界。 在工心的古典風格和高度貼合原作的劇本之外,兩部劇作在人物的塑造上同樣超過了既有的各個版本。兩位Lizzy的扮演者均屬于美麗但不那么“一眼傾心”的類型,本著95版編劇“頑皮一點,吉普賽一點兒”(tom-boyish, gipsyish)的氣質描摹和自身出色的角色理解,Elizabeth Garvie和Jennifer Ehle僅憑括辣松脆的臺詞步伐和剛柔交加的姿態眼神,就演出了Lizzy的才情、頑固和風趣。 同樣無從辯駁的,還有95版主演Colin Firth對Darcy精準的再現和體會。在一次訪談中,Firth將這位年輕英俊的鄉紳形容為“沉默寡言、高深莫測,拒人于千里之外的同時,總是隨時小心翼翼地對待自己的性情”,他同時強調,“Darcy沒有說出口的”,和Darcy的所言所行同等重要。依靠這些于無聲處的把握,Firth相較80版的男主角David Rintoul,更精微地勾畫了Darcy“傲慢”形象的實際內涵。從Darcy與Lizzy初遇的舞會,到二人在Rosings莊園的心心相印,Darcy對待陌生人的傲慢性情經由Firth的神情交代,轉而產生了這種“高貴者的性情”逐漸自省成熟的意味。在編劇Davies特意安排的幾處橋段映襯下,在Olivier和Rintoul處略顯呆板守舊的Darcy,于不經意間平添了許多迷人之處:最為“活色生香”的,莫過于Colin Firth穿著濕透的愛爾蘭亞麻衫走出自家池塘、迎面撞上來訪的Lizzy一幕。有不少人甚至一廂情愿地認為,95版《傲慢與偏見》收獲的1100萬收視率和席卷英國的“Darcy熱”(Darcymania),完完全全是這一幕的“毒勞”。 盡管這種評論在劇作者和演員們看來,多少有些“米高梅式”的愚蠢和濫俗,但對今天的《傲慢與偏見》來說,這或許正是它最為恰如其分的處境。如果說80和95版的熒屏改編是它面向這個光影年華最不濫俗的方式,那么米高梅式的大制作和“大世界”的召喚,或將更可能是這部小婦人率性寫就的島國正典無從規避的誘惑。在這個意義上,我們固然可以為謹嚴的英倫法度大唱頌歌,但我們卻無權對米高梅進行品味和智識上的指摘。因為,Darcy和Lizzy的傲慢與偏見,終究不是我們對自己的時代持存傲慢與偏見的理由。誰又能不喜歡熒屏呈現給我們的Darcy呢?重要的事情也許是,Wickham和Collins在每個時代都會有,而往往是在喜愛Darcy和Lizzy并痛斥米高梅電影的人身上,他們的身影,從未遠去。

東方歷史評論 2015-08-23 08:55:50

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表