|

相關閱讀 |

《找尋真實的民國 —— 南京政府那十年》

|

>>> 小城故事吳儂軟語溫婉人心的力量 >>> | 簡體 傳統 |

第一卷 南北風云

本卷內容簡介:

1926年7月正式開始的北伐戰爭,是一場令國民黨成功問鼎中原的戰爭。可是在此之前,北伐取勝的條件幾乎全不具備,即便在戰爭爆發之初,國民黨集團的實力也遠遜于北洋集團的實力總和。然而,以“革命”為號召的國共兩黨在蘇俄顧問、蔣介石等人的領導下,及唐生智、馮玉祥等部的配合下,究竟是憑借什么有利條件取得了戰爭的最后勝利呢?當北伐軍由珠江流域一路橫掃至長江流域之后,國民黨內部的各種矛盾,連同中蘇矛盾、國共矛盾等一齊爆發了出來,一時之間,中國的命運再次走到一個重要的十字路口……

這不是一個最好的時代,也不是一個最壞的時代,這只是中國歷史上又一個悲劇的時代而已。

只是,這個時代距離我們今天非常切近,簡直呼吸可及、觸手可感,遂令我們耿耿在懷。

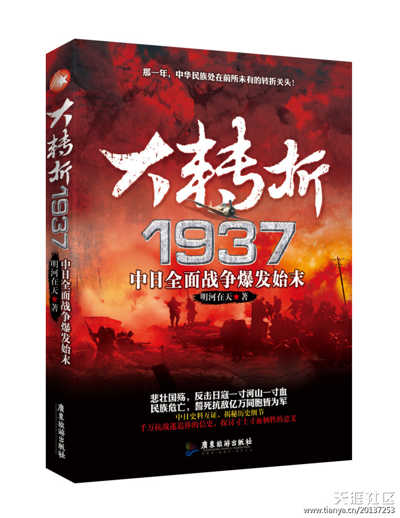

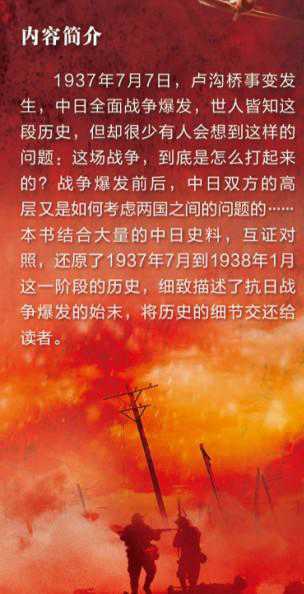

我下決心描述這個時代的初衷,誠然是為了表現這個時代的悲劇,但又是為我的那部《大轉折1937:中日全面戰爭爆發始末》作前傳,揭示出一些相應的、復雜的時代背景問題。另外,這個時代對于今天也最富于啟示意義,何況其間也時時穿梭著幾個深具人格魅力的杰出人物。

這將是一部篇幅達上百萬字的時代史詩大劇,初步劃分為五卷。它會盡量全面地講述各個方面的情況,使得大家更容易理解一些諸如以下的重大問題:為什么在“九?一八事變”中張學良會采取不抵抗的立場?為什么汪精衛會有從主戰到主和的態度轉變?為什么蔣介石始終堅持對日隱忍?為什么反蔣派都喜歡打“抗日”的旗號?為什么這十年中國的重工業沒有太大起色……

從1927到1937這十年,常常被人稱為“黃金十年”,對此我是不太認同的。這是一個兵連禍結、腐敗橫行、民生極苦的時代,盡管這也是一個充滿希望、豐富多彩的時代,但隨著日寇的進攻,一切都成了夢幻泡影。當然,“黃金十年”作為這十年的代稱也未嘗不可。

由于這段歷史人物眾多、頭緒繁雜,且政治禁忌頗多,史料的問題更讓人頭疼,雖然時間跨度不大,但正如有些人所感嘆的——治民國史,比研究宇宙史都難!因此,不揣冒昧的我只準備重點描寫國民黨方面的情況,尤其側重于表現國民黨內部的權力之爭、派系之爭,也就幾乎等同于描寫一部民國版的《三國演義》。

由于我們這個古老民族的巨大的歷史慣性,以及現實的某種變態,使得我們其中很多人津津樂道于權謀、權力之爭,對于國人之間的內訌常常表現出一副欣賞的態度,我認為這是需要我們好好反思的。

在“黃金十年”這樣一個內外煎迫、憂患重重的時代,國人之間依然充滿了各種鉤心斗角、爾虞我詐,這充分表現了國人好內斗的劣根性(大學教授里都能分出什么法日派與英美派這樣嚴重對立的山頭來)。如此劣根不除,我們這個民族何日能夠真正成熟起來?

通常學術書只是負責揭示真相,且表達非常枯燥、缺少人文關懷,遠遠不能滿足普通讀者希望從歷史閱讀、歷史探究中獲得教益、能量和趣味的渴求;因此,我的這部歷史立矯其弊,運用活潑的表達,將歷史大事與人物的命運沉浮相結合,將事的歷史變成人的歷史,力求生動有趣。

不過,越是細節化的東西,越是難以辨別真偽,越是容易被扭曲,因此,很多時候我在處理時只能大處著眼、大而化之,望大家留意。

另外,還有幾個問題需要特別交代:

第一,在那個時代,“革命”成了神圣的東西,路線、權力斗爭都打著“革命”的旗號,最終的失敗者總要被扣上“反革命”的帽子。“革命”的歷史,貫穿了中國20世紀大半以上的年月,對中國現代史影響至深,假如這筆賬不清算明白,那么我們也仍舊是一個不成熟的民族——而事實上,我們尚是一個不成熟的民族,隨時都有可能再次跌倒。

第二,“孫中山”、“汪精衛”、“蔣介石”這三個名詞已經嚴重的政治符號化,為了去符號化,盡量還原歷史真相,所以行文中將不再使用這三個名詞,而是使用他們自己最常用的本名。

第三,為了這部大書,我搜集、閱讀了很多相關材料,進行了個人前所未有的艱苦的前期準備工作,以期能夠對得起大家的期待和鼓勵。然而終究年少識淺,氣躁心浮,還望大家多多指教才是。

第四,我是以作傳世之信史的態度來對待本書的,希望未來的一段時期里,當大家想要好好了解這段歷史時,首先想到的就是此文。至于最終的結果到底如何,也只有盡人事聽天命了。

好吧,不羅嗦了。這是一個長長的故事,從頭講起是不可能的,那就讓我們從它的脖子講起吧。

第一章、蔣汪的第一回合No.1 三月二十日的政變

1926年3月18日的北京,是一個血腥的日子,它預示著又一個政府的終結;在南國的廣州,在看似平靜的表面之下,卻也在暗潮涌動。

3月19日上午,有一位病病歪歪的同志在與時任黃埔軍校校長的蔣中正見面時,隨口問道:“你今天黃埔去不去?”蔣答:“今天我是要去的。”

二人分別之后,到了9點10分,那位同志又打電話來問蔣:“黃埔什么時候去?是啊,幾點去?嗯,到底什么時候去?”如此一連問了三次,一向疑心病很重的蔣忽然覺得這其中必有蹊蹺,于是答道:“我今天去不去還不一定。”

原來這位帶病堅持工作的同志正是時任廣州國民政府主席、軍事委員會主席、黃埔軍校黨代表的汪兆銘,最近他同蘇俄、共產黨打得火熱,所以比較反共的蔣疑心汪會對自己不利。此時,廣州政府內部斗爭相當激烈,誰能保證汪主席的病不是“司馬懿式的陰謀”?

下午1點鐘,蔣又接到了代理海軍局局長、海軍局參謀廳長兼中山艦艦長李之龍打來的電話,請求調回廣州,預備給蘇聯參觀團參觀。

蔣隨即不滿地表示道:“我沒有要你開去,你要開回來,就開回來好了,何必問我做什么呢?”

放下電話,蔣越發覺得事情蹊蹺:這小子沒我的命令他要開去黃埔,到回來了,為什么又來問我呢?中山艦到了黃埔,因為我不在黃埔,在省里,他就要開回省城。這究竟是怎么一回事?

這里面一定有陰謀!

本來,蔣打算去汕頭找陳潔如膩歪幾天,連船票都買好了,可是現在覺得非常不對勁。思來想去,不甘心坐以待斃的蔣決定反擊“陰謀”。這種心理狀態,像極了那種整天疑神疑鬼、風聲鶴唳、担心老公有外遇的家庭主婦。

下午5點,蔣召集了虎門要塞司令陳肇英、第一軍經理處處長徐桴、海軍艦隊司令歐陽格等自己人來開會。

在會上,蔣分析道:共產黨在黃埔軍校內擁有相當勢力,且駐省城滇軍朱培德部與己不合,其部又有共黨朱德統率之大隊兵力,且獲有海軍的支持,頗非易與;不如我們先退守潮州、汕頭,徐圖規復。

陳肇英則認為:我們出其不意,先發制人,可收奇功;假使考慮退路,蔣校長還可以命令可靠海軍,集中廣九車站待變,以防萬一【1】。

蔣認為可以如此賭上一把,遂采納了陳的建議,開始布置反擊事宜。

會議開了整整一夜,到了凌晨四點,蔣前往第一軍總指揮部,毅然下令鎮壓中山艦的“陰謀”。

蔣的具體命令如下:一,廣州全城戒嚴;二,逮捕李之龍等共產黨員50余人,占領中山艦;三,包圍省港罷工委員會,收繳工人糾察隊的武器;四,監視蘇俄顧問,將其衛隊繳械。

事變發生的時候,陳公博住在廣州的東山,那里是廣州最幽靜的地方。蔣和他住得很近,沿河的地域則住滿了蘇俄顧問團。

20日的早晨5點多,陳公博還睡著,站在門口的衛兵突然闖進來,報告了東山地區戒嚴和蘇俄顧問團住宅被包圍的事情。陳很納悶,他想:這是準備解決哪一部分不穩的軍隊嗎?如果是,自己這個軍委政治訓練部主任(還担任國民黨中央部長、國民黨中央農民部部長等職)、汪的心腹也應該預先得到通知啊!如果是政變,自己的住宅也會被包圍,自己已經被人視為很重要的左派人物了。

陳公博趕緊穿好了衣服,給國民政府打了個電話,是值班的副官接的電話。

“請問,政府辦公大樓里都有什么人?”陳問。

“報告陳主任,現在還早,沒到辦公時間,沒有什么人。”副官答。

“那有軍隊包圍國民政府嗎?”

“沒有。”

陳公博生平最服膺和親近的、視同知己的黨內兩個人就是廖仲愷和汪兆銘,廖已死,現在只有汪了。他又趕緊打電話給住在西華二巷的汪,不巧的是,無論普通電話還是軍用電話都打不通,陳預感不妙,連忙收拾一番、穿上軍服便直奔汪宅。

來到街上,陳公博注意到戒嚴的士兵都是第一軍的,第一軍是經過精心培養和改造的黨軍,被公認為是政治最可靠的,黨軍怎么可能有反黨的行為?陳暫時放在心來,他忽而想起了前天晚上的事情。

18日的晚上,汪兆銘以軍事委員會主席的資格,宴請了各軍政治部主任,其中到場有的第一軍政治部主任周恩來、第二軍政治部主任李富春、第三軍政治部主任朱克靖、第五軍政治部主任李朗如、第六軍政治部主任林祖涵等人(第四軍還未選定)。

席間,汪突然對陳說:“今日不知為什么,在黃埔軍校演講時,有些頭暈,現在還是昏昏鄧鄧的,大概老毛病又要復發了。”

“汪先生是太辛苦了,應該休息一下了。”陳很關切地說。

“哪能夠!我說給你們一段故事”,他對在場的人說道:“有一次,監獄里頭有一個囚犯患了病,獄醫來看過之后,說:‘最好你遷地療養一下’,話是好聽的,你想一個囚犯怎能可以自由地搬到別處療養?我現在就是十足那個囚犯。”

大家都被汪逗笑了。其實他確是肝糖病重,辦事的時候竟至屢屢昏倒。很快,汪夫人陳璧君就發現了丈夫的病狀,汪是個懼內的主兒,因此被強行留在家中休息。

19日上午,汪與蔣碰面后,便準備請了病假不再到國民政府辦公,他一連多次詢問蔣的行蹤,正是為了心里有個數。可是沒想到蔣心虛如此、野心如此,乃至弄巧成拙!

陳公博到了汪家,上了樓,發現汪主席并未在臥室,而是睡在樓上廳中一張帆布床上,面色蒼白,顯然病得很沉重。當時,曾仲鳴的夫人方君璧在調藥給汪。看見陳公博大清早到來,陳璧君好奇地問道:“公博,看你急匆匆的,有什么要事嗎?”

“外間戒嚴,汪先生知道嗎?俄國顧問的公館也被包圍了,這是怎么一回事?”陳匆促地問。

汪見問,答說:“我完全不知道,剛才有人來報告,我還在懷疑。”語氣中有不經意之感。

“我剛才打電話到這里,連電話也不通了。”陳想追究電話不通的原因。

汪立即解釋道:“那是璧君因我病,怕電話嘈鬧,故意把聽筒擱起的。”

正當陳向汪匯報剛才一路上的所見所聞時,第二軍軍長譚延闿和第三軍軍長朱培德進來了,這兩位是不喜蔣的人物,但他們又是國民黨的邊緣人物,他們此次是帶來了蔣寫給汪的一封信。

信的大意說:共產黨圖謀作亂,所以不得不緊急處置,請求汪主席原諒。

譚延闿還匯報說:蔣已經占了東門外造幣廠的舊址做司令部,李之龍等人已經被扣,第一軍中的黨代表不管是否共產黨,一律全體免職、概行看管。

蔣中正如此大膽,如此目無黨紀,氣得汪主席連忙坐起來怒斥道:“我是國府主席,又是軍事委員會主席,介石這樣舉動,事前一點也不通知我,這不是造反嗎?”說完,他禁不住一陣頭暈,又倒在病床上。

“我看介石有點神經病,這人在外面看來,平常就有神經病的,我看我們還得再走一趟,問問他想什么和要什么再說。”朱培德說道。

此時,大家都不明白蔣要干什么,說是要奪汪的權吧,但當時汪蔣的交誼非常深厚,大家有目共睹,兩人還差點換帖成兄弟;反對共產黨似乎也不可能,因為蔣最近的演講中,還申明要消滅黃埔軍校內共產與反共產的斗爭。

“我也和你們一齊去造幣廠。”汪又立直了身子,抓起一件長褂穿上,可是才穿到一半,就又暈倒在了床上。

陳璧君在一旁著急地勸阻道:“你身體這樣,是不能去的。”

汪越急越氣,最后說道:“好!等你們回來再說吧,我在黨有我的地位和歷史,并不是他蔣介石能反對掉的。”說完,便躺下了。

陳公博從未聽過汪先生說出過類似的自負的話,他明白,這一次汪先生是真的氣極了。

譚、朱二人正要出去,但是又担心會被蔣扣留,于是委托陳公博通知魯滌平(譚的嫡系,二軍副軍長)和黃實(朱的嫡系,三軍參謀長),讓他們布置軍隊以防不測。

“兩位只管放心去,通知兩方軍隊的責任都在我身上。”陳堅定地說道。

譚、朱二人前腳剛走,時任財政部長的“國舅爺”宋子文和李濟深又接踵而至,但是此時汪已經不能多說話,只好由陳介紹情況。

“我也想去造幣廠看看。”陳講完了情況,宋子文表示道。

“你去不得,過去對于財政,介石對你很不滿意的。”汪不忘勸止宋道。

第四軍是粵軍,戰斗力可謂是諸軍之冠,所以身為第四軍軍長的李濟深并不懼怕蔣翻天,而且他也是個堅決的反共分子,所以當汪建議他立即回軍隊掌控大局時,他以素來慢吞吞的神氣說道:“今日哪里有辦法?不只電話電報給介石派人守住了,連鐵路和輪渡的碼頭他也派人守住了。現在誰也不能離開廣州半步,離開是有危險而于事無補的。”李濟深的語氣是安詳的,他的弦外之音似乎是在說,盲動是不可取的,犯不上庸人自擾,此時不如先看看情況再說。

陳公博不管他們了,趕緊去通知魯滌平和黃實做好應變準備。

http://bbs.tianya.cn/post-no05-286633-1.shtml

天涯/明小河 2015-09-06 23:24:12

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表