|

相關閱讀 |

易中天《文心雕龍》美學思想論稿—第七章 風骨與體勢

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

第七章 風骨與體勢

一

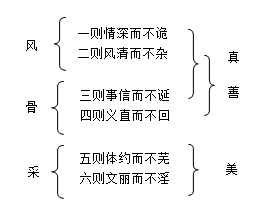

如果我們對《宗經》“六義”按其順序作一個深入的研究,就會發現它與《風骨》篇提出的“風”、“骨”、“采”三個范疇有著密切的內在聯系。要言之,《宗經》“六義”之一二關乎“風”,三四關乎“骨”,五六關乎“采”。也就是說,所謂“風”,即要求“情深而不詭”,“風清而不雜”;所謂“骨”,即要求“事信而不誕”,“義直而不回”;所謂“采”,即要求“體約而不蕪”,“文麗而不淫”。因此所謂“六義”,也就是從風、骨、采三方面提出的六條美學原則。《宗經》六原則關乎《風骨》三范疇,它們之間的關系如下圖所示:

很顯然,所謂《宗經》“六義”,還只是從“原道”“宗經”的本體論高度所提出的關于審美理想的六條抽象原則,《風骨》篇關于風、骨、采的論述,才是劉勰審美理想的具體體現。

那么,什么是“風骨”?

我們認為,對于“風”“骨”,以及諸如“體”“勢”、“氣”、“韻”、“滋味”等等中國古代文論中特有的審美范疇,主要應從其精神實質上去領會和把握,而不宜細分死扣,更不宜用西方的美學范疇或當代的理論概念去比附。這些中國古代特有的審美范疇,大都寬泛而含混,豐富而多岐,具有形象與概念的二重性,因此很難用現代理論的術語概念來替換。把握這些審美范疇的最好辦法,還是從古人自己的解釋論述出發,進行細致深入的分析。那么,劉勰自己如何解釋“風骨”呢?《風骨》篇這樣說:

詩總六義,風冠其首,斯乃化感之本源,志氣之符契也。是以怊悵述情,必始乎風,沉吟鋪辭,莫先于骨。故辭之待骨,如體之樹骸;情之含風,猶形之包氣。結言端直,則文骨成焉;意氣駿爽,則文風清焉。若豐藻克贍,風骨不飛,則振采失鮮,負聲無力。是以綴慮裁篇,務盈守氣,剛健既實,輝光乃新,其為文用,譬征鳥之使翼也。故練于骨者,析辭必精;深乎風者,述情必顯。捶字堅而難移,結響凝而不滯,此風骨之力也。若瘠義肥辭,繁雜失統,則無骨之征也。思不環周,索莫乏氣,則無風之險也。若潘勖錫魏,思摹經典,群才韜筆,乃其骨髓峻也;相如賦仙,氣號凌云,蔚為辭宗,乃其風力遒也。能鑒斯要,可以定文,茲術或違,無務繁采。

從劉勰的這段論述,我們可以得知,“風”與“骨”具有以下共同特點:

第一,它們是文學作品的某種內在素質而不是外部形態:“辭之待骨,如體之樹骸;情之含風,猶形之包氣”。即如王元化先生所說:“骨對于辭來說,骨虛辭實,骨是內,辭是外(正如骸包括在體內一樣)。風對于情來說,風虛情實,風是內,情是外(正如氣包括在形內一樣)。就這個意義來看,風和骨都是作為形體的內在素質,所以同屬于‘內’的范疇”①。

①王元化:《文心雕龍創作論》第59頁,上海古籍出版社1979年版。

第二,“風”與“骨”這兩種內在素質,又都有某種內在的力量,故又稱“風骨之力”。由于“風骨”具有某種內在力量,所以具有風骨的文學作品也就會對讀者產生某種“迫人力”,也就是產生審美的心理效應。因此風骨是作品獲得審美價值的根本原因:“捶字堅而難移,結響凝而不滯,此風骨之力也”;“昔潘勖錫魏,思摹經典,群才韜筆,乃其骨髓峻也;相如賦仙,氣號凌云,蔚為辭宗,乃其風力遒也”。反之,“若豐藻克贍,風骨不飛,則振采失鮮,負聲無力”。也就是說,如果沒有風骨之力,即便文采豐富,也不能動人心弦,反倒可能使文辭黯淡,聲韻消沉。

第三,因此,“深乎風”而“練于骨”,是文學創作的第一美學原則。即如劉勰所說:“是以怊悵述情,必始乎風,沉吟鋪辭,莫先于骨”。也就是說,在抒情寫意之前,必須先有“風”;在命筆作文之前,必須先有“骨”。“風骨”較之“辭采”,要遠為重要得多:“能鑒斯要,可以定文,茲術或違,無務繁采”。

那么,這兩種在文學創作之前就必須具備的、有著內在精神力量的素質是什么呢?我們認為,就是《宗經》“六義”要求的真情、清風、信事、直義。

先來看“風”。劉勰釋“風”曰:“詩總六義,風冠其首,斯乃化感之本源,志氣之符契也”。也就是說,在《詩經》所標舉的風、雅、頌、賦、比、興這六條文學創作的金科玉律中,“風”是第一位的。它是作品能夠感動讀者、從而起到“教化”作用的根本原因,是作者思想感情的真實表現。根據儒家的美字思想,它只能是一種具有深刻的政治倫理社會意義的真實情感。它首先必須真實,唯其真實,才能感人;它又同時必須正直,唯其正直,才能化人。所以要求“怊悵述情,必始乎風”,也就是要求作家所抒之情既真且清,亦即《宗經》“六義”所謂“情深而不詭”,“風清而不雜”。“真”則“感”,“清”則“化”,所以“風”是“化感之本源”。作家所抒之情既真摯深沉,又清白正直,那么他也一定是“為情”而造,“率志”而作,也就一定“要約而寫真”,也就一定“意氣駿爽”。所以“意氣駿爽,則文風清焉”。反之,如果作家是“為文而造情”,那么,這種為寫作而寫作偽造出來的“情”,就一定是“言與志反”的虛情假意,既無真實性,又無倫理教化價值,而且他寫作時也一定是“茍馳夸飾”,“鉆礪過分”,也就一定“神疲而氣衰”。所以劉勰說:“思不環周,索莫乏氣,則無風之驗也”。很顯然,所謂“風”,是對文學作品內容——“情”的規范,它要求“情”既“真”且“善”,既有真實性,又有倫理價值。劉勰認為,做到了這一點,文學作品就會使讀者產生一種一心向善的情感感動。因此,所謂“風力”,也就是一種能使人心靈變得純潔高尚(清)起來的情感感染力。這種感染力就象“風”一樣,能鼓舞人心,使其產生飛動向上之志,積極進取,實現儒家所謂“修齊治平”的政治理想。所以劉勰用“風”這種形象化的概念來標示對文學作品內容的美學規范。其所以方之以“風”者,正取其鼓動人心之意。當然,在劉勰看來,這種鼓動力無疑只能本之于“道心”:“辭之所以能鼓天下者,乃道之文也”(《原道》)。

如果說“風”這個形象化的概念所標示的是對文學作品內容的規范,那么“骨”這個形象化概念所標示的,則是對文學作品形式——文辭的規范。“骨”是人體的內在結構,因此它所象征的——文辭的規范。“骨”是人體的內在結構,因此它所象征的,是作品的內在結構力,所謂“骨力”即是。人若骨骼健壯,就端莊正直,立如松,坐如鐘;文章若“骨髓峻”,其文辭勢必堂堂正正,端莊厚實,所以說“結言端直,則文骨成焉”。反之,人若無骨,就只能肥肉一堆;文章若“無骨”,也就如爛泥一灘,所以說“若瘠義肥辭,繁雜失統,則無骨之征也”。那么什么是文章之骨髓?《附會》篇說:“必以情志為神明,事義為骨髓”,可見“文骨”即“事”與“義”。《宗經》“六義”對事義的要求,是“事信而不誕”,“義直而不回”。最符合這兩條原則的,在劉勰看來,當然是儒家的經典,所以他說:“昔潘勖錫魏,思摹經典,群才韜筆,乃其骨髓峻也”。可見要做到“骨峻”,就必須以經典為模式;而“模經為式者,自入典雅之懿”(《體勢》),所以有骨之文,其美學風格即為“典雅”。“深乎風者”,情真、風清,所以“述情必顯”,也就“體約而不蕪”;“練于骨者”,事信、義真,所以“析辭必精”,也就“文麗而不淫”。由此可見,《風骨》篇的論述,確乎是《宗經》“六義”的具體化。

這就是“風”與“骨”。大體上說,“二者比假于物以為喻”。其所喻者,總的來說,“風即文意,骨即文辭”①。也就是說,“風”是一種對文意的要求,是借助文意表現出來但比文意更為內在的精神素質,即情感的真摯和情操的高潔,它能使作品產生一種引人向上的感染力,從而表現出一種昂揚、飛動的氣勢美;“骨”是一種對文辭的要求,是借助文辭表現出來但比文辭更為內在的精神素質,即事類的真實和義理的正直,它能使作品產生一種端莊穩重的結構力,從而表現出一種厚實、精悍的凝重美。“風”與“骨”的總體要求,是強調真實的、生動的、凝重的、富于表現力(風力、骨力)的美。它是有力度的、發自內心的、能扣人心弦鼓動人心的,而不是經過反復復制的、程式化規范化、靜止呆板的一般形式美。所以文學作品僅僅有“采”,還不是真的美和藝術,必須兼“風”、“骨”、“采”而有之,才是真正的杰作。用劉勰的話來說,就是:“若風骨乏采,則鷙集翰林;采乏風骨,則雉竄文囿;唯藻耀而高翔,固文筆之鳴風也”(《風骨》)。在這里,劉勰用鷹隼、野雞和鳳凰這三個形象,生動地描述了風骨與采的三種關系:“采乏風骨”者,猶如野雞,看起來五光十色,其實毫無才力,一如民間所謂繡花枕頭,紅漆馬桶,銀樣镴槍頭,最為劉勰所不齒;“風骨乏采”者,猶如鷹隼,雖然雄健有力,高飛及天,但畢竟少了一點光彩,令人遺憾;唯有兼風、骨、采而有之者,才象鳳凰一樣,既能翱翔萬里,又有文采斐然,而這也正是劉勰的審美理想。

二

如果說“風骨”是對文意和文辭的規范,因而是文學作品的內在素質的話,那么,“體勢”則是文意與文辭的表現,因而是文學作品的外部形態。

關于“體”與“勢”,一如“風”與“骨”,過去論者也是眾說紛紜,但多將其割裂開來,用現代文藝理論的概念去比附。或謂“體”為風格,則“勢”不知何物;或“體”為文體、體裁,則又與《體性》篇“八體”說相悖。其實,“體”與“勢”合起來,才大略相當于今天所謂“美學風格”;分開來,則是構成風格的內外兩個層次。《定勢》篇說得很清楚:“夫情致異區,文變殊術,莫不因情立體,即體成勢也”。也就是說,正因為文學作品的內容因人因時因地因事而異,千變萬化,生生不易,所以文學作品的風格也就千姿百態,層出不窮。但其共同規律,卻是“因情立體,即體成勢”。很顯然,這里的“情”即“文意”,“體”與“勢”即“文辭”。“體”是文辭所表現的“體式”,即《體性》篇列舉的“典雅”、“遠奧”、“精約”、“顯附”、“繁縟”、“壯麗”、“新奇”、“輕靡”等八種風格模式;“勢”則是這八種風格模式所必然具備和運用的對稱、錯綜、排比、奇正、繁略、形體安排、音響組合等文辭技巧所表現出的美學風貌和審美趣味,故又稱“風趣”。劉勰論“勢”,“勢”“趣”互文,可知“勢”即“風趣”。劉永濟先生對此曾有過精辟的論述,他說:“統觀此篇,論勢必因體而異,勢備剛柔奇正,又須悅澤,是則所謂勢者,姿也,姿勢為聯語,或稱姿態;體勢,猶言體態也。……觀其圓轉方安,水漪木陰之喻,非姿而何?蓋文章體態雖多,大別之,富才氣者,其勢卓葷而奔縱,陽剛之美也;崇情韻者,其勢舒徐而妍婉,陰柔之美也”①。很顯然,“體”比“勢”更簡單也更抽象,“勢”比“體”更復雜也更具體;“體”比“勢”更內在也更基本,“勢”比“體”更外在也更豐富。“數窮八體”(《體性》)而“勢無一定”②。正是“勢”的千姿百態,使文學風格流派層出不窮,日新月異。

①劉永濟:《文心雕龍校譯》第213頁,中華書局1962年版。

②黃侃:《文心雕龍札記》第128頁“彼標其篇曰《定勢》,而篇中所言,則皆言勢之無定也”。

“勢”既是修辭技巧所表現出的審美風趣,那么雖云勢無一定而規律存焉。其規律,一則是“因情立體,即體成勢”。“是以括囊雜體,功在詮別,宮商朱紫,隨勢各配。章表奏議,則準的乎典雅;賦頌歌詩,則羽儀乎清麗;符檄書移,則楷式于明斷;史論序注,則師范于核要;箴銘碑誄,則體制于弘深;連珠七辭,則從事于巧艷:此循體而成勢,隨變而立功者也。雖復契會相參,節文互雜,譬五色之錦,各以本采為地矣”(《體勢》)。在這里,“囊括雜體,功在詮別”,是因“體裁”而定“體式”,“宮商朱紫,隨勢各配”,則是因“體式”而定“語勢”。所以其規律之二,即是“聲畫妍蚩,寄在吟詠;吟詠滋味,流于字句”(《聲律》)。也就是說,“勢”作為文辭表現出的風趣、滋味,正是指從文學語言的音韻、節奏、字形以及字義的對稱、均衡、錯綜與和諧之中得到的美感。

對稱,表現在漢語言文學中首先是所謂“麗辭”(對偶,對仗)。麗,儷也,古字是以兩只并排的美麗的鹿,象兩兩相比之形。麗辭是漢字修辭特有的審美特征。以象形為基礎的方塊字,不但每個字是一個獨立的音節,而且幾乎就是一個獨立的語義單位和一幅圖畫。古代漢語語法,使兩句意義不同的句子可以較為便宜地組成字數相等、語法結構相同的對子;而一字多義和一義多字的特點,又使這種對子不至于重復,從而構成一種既均衡又錯綜的形式美。劉勰說:“造化賦形,支體必雙,神理為用,事不孤立。夫心生文辭,運裁百慮,高下相須,自然成對”(《麗辭》),他是從“自然之道”的高度來論述對稱原理的,從而賦予它一種天然合理性。其實普列漢諾夫也說過:“對稱的規律”,“它的根源是什么呢?大概是人自己的身體的結構以及動物身體的結構:只有殘廢者和畸形者的身體是不對稱的,他們總是一定要使體格正常的人產生一種不愉快的印象”①。由此看來,對稱能給人以美感,也確乎是很自然的了。“然契機者入巧,浮假者無功”,并非所有的對偶都能給人美感,而經典作家的“不勞經營”(《麗辭》),也并非不懂規律,毋寧說是在掌握規律基礎上的得心應手。“辭理庸俊,莫能翻其才”(《體性》),對偶麗辭的高下優劣,也許正表現了作家的才華和修養吧!

①普列漢諾夫:《沒有地址的信》第38頁,三聯書店1964年版。

對偶作為一種修辭美,它首先是均衡。字數相等,結構相同,意義相近,用事相當,總之,是趨向于“同”。即使所謂“反對”,也不是求異。“幽顯同志”,仍然是求其同。“是以言對為美,貴在精巧;事對為先,務在允當。若兩事相犯,而優劣不均,是驥在左驂,駑為右服也。若夫事或孤立,莫與相偶,是夔之一足,踸踔而行也”(《麗辭》)。其實,避免“優劣不均”,或“莫與相偶”,也是對整篇文章的要求,并不止于對偶麗辭之類。《章句》篇說:“章句在篇,如繭之抽緒,原始要終,體必鱗次。啟行之辭,遂萌中篇之意;絕筆之言,追媵前句之旨:故能外文綺交,內義脈注,附跗相銜,首尾一體。若辭失其明,則羈旅而無友;事乖其次,則飄寓而不安”。這段論述雖然最后歸結于“搜句忌于顛倒,裁章貴于順序”,但實含均衡的要求在內,因為蠶繭的抽絲和魚鱗的排列,都是很均勻的。這樣,《附會》篇講的“若首唱榮華,而滕句憔悴,則遺勢郁湮,余風不暢”,就是對不均衡結構的批評;而“總文理,統首尾,定與奪,合涯際,彌綸一篇,使雜而不越”,則是對整篇文章外部完整、內部均衡的要求了。

但對稱不僅僅是均衡,是“同”;它也是錯綜,是“異”。“幽顯同志,反對所以為優也;并貴共心,正對所以為劣也”(《麗辭》)。正因為“反對”是在“異”中見“同”,所以才有“異采”,即非同凡響之美。不僅僅是文意的錯綜(“理殊”),而且是字音和字形的錯綜。對前者的要求見于《聲律》篇:“沉則響發而斷,飛則聲揚不還,并轆轤交往,逆鱗相比”,這與沈約所謂“宮羽相變,低昂互節,若前有浮聲,則后須切響”①的主張是正相一致的。對后者的要求見于《練字》篇:“綴文屬篇,必須練擇:一避詭異,二省聯邊,三權重出,四調單復”,后三條都指錯綜:“善酌字者,參伍單復,磊落如貫珠矣”。字音和字形的錯綜,是比較純粹的形式感,它說明好的文學作品,即便拋開其情感內容,僅從語言文字的排列組合之中也能得到某種審美感——節奏感與韻律感:“譬舞容回環,而有綴兆之位;歌聲靡曼,而有抗墜之節也”(《章句》)。因此,“必使理圓事密,聯璧其章;迭用奇偶,節以雜佩,乃其貴耳”(《麗辭》)。這正是中國古典文學所特有的音樂感在理論上的說明。

①沈約:《宋書·謝靈運傳論》。

錯綜與均衡是統一的,因此,錯綜不是錯亂。“雙聲隔字而每舛,疊韻雜句而必睽”(《聲律》),還有“辭失其朋”“事乖其類”(《章句》)等都是錯亂,都在排斥之列。劉勰要求的,是寓變化于統一,寓對比于協調,寓錯綜于均衡,一言以弊之曰:和諧。

和諧,是均衡(同)與錯綜(異)的統一(和)。按照儒家中庸之道的思想原則,“和”也就是“正”。不過在劉勰這里,與其說是“正”作為一種“和”,毋寧說是“奇”與“正”,“變”與“通”的統一。因為雖云“因情立體,即體成勢”,但文體有常而勢無一定,即如《通變》篇所言:“夫設文之體有常,變文之數無方”,“凡詩賦書記,名理相因,此有常之體也;文辭氣力,通變則久,此無方之數也。名理有常,體必資于故實;通變無方,數必酌于新聲”。文辭氣力既然其變無方,那么,辭氣所表現出來的語勢和風趣,當然也就變化多端了。然而勢無一定而稱定勢者,便牽涉到劉勰的“通變”觀。

劉勰的“通變”觀,本之于《周易》哲學。《周易》哲學的一個重要特點,就是非常注意著眼于“變”。《易·上系辭》曰:“富有之謂大業,日新之謂盛德,生生之謂易,成象之謂乾,效法之謂坤,極數知來之謂占,通變之謂事,陰陽不測之謂神”。在《周易》哲學看來,整個世界陰陽闔辟,剛柔相摩,生生不息,變化無窮,但萬變不離其宗。所以鄭玄說:“《易》一名而含三義:易,簡,一也;變易,二也;不易,三也”①。變易即變,不易即通,《易·上系辭》稱:“一闔一辟謂之變,往來不窮謂之通”,“化而裁之謂之變,推而行之謂之通”。顯然,只有“通其變”,才能“往來不窮”,因此,《易·下系辭》稱:“易窮則變,變則通,通則久,是以自天祜之,吉無不利”。也就是說,唯變能通,唯通能久。這既然是宇宙間萬事萬物的普遍規律,在劉勰看來,當然也就是文學的規律。因此他說:“文律運周,日新其業。變則其久,通則不乏”,“然綆短者銜渴,足疲者輟涂,非文理之數盡,乃通變之術疏耳”(《通變》)。

①鄭玄:《周易正義序》。

毫無疑問,既然“文辭氣力,通變則久”,那么,就應該鼓勵作家創新,在突破舊的審美規范的基礎上創造新形式。然而,在《文心》一書中,我們很難看到這種鼓勵,更多地看到的,卻是劉勰對當時文學“趨新”的指責。《通變》篇論文學史,謂:“推而論之,則黃唐淳而質,虞夏質而辨,商周麗而雅,楚漢侈而艷,魏晉淺而綺,宋初訛而新。從質及訛,彌近彌澹”。按照這個邏輯,文學從商周以后,便日趨墮落,每況愈下,已一發不可收拾。《定勢》篇也說:“自近代辭人,率好詭巧,原其為體,訛勢所變,厭黷舊式,故穿鑿取新,察其訛意,似難而實無他術也,反正而已”。這種指責,在其它篇章中,也時有所見。究其所以,在于劉勰之論“通變”,本之于《周易》,因此有可“易”者,有不可“易”者。“易”者,“文辭氣力”也;“不易”者,儒家思想的美學原則也。縱觀全書,莫不如此。《原道》倡言“道心惟微,神理設教”;《征圣》標舉“征之周孔,則文有師矣”;《宗經》指斥“楚艷漢侈,流弊不還”,提出“正末歸本,不其懿歟”;《情采》則與之呼應,謂“聯辭結采,將欲明經”,所以“賁象窮白,貴乎反本”;《序志》總結文學發展史,謂“去圣久遠,文體解散,辭人愛奇,言貴浮詭,飾羽尚畫,文繡鞶帨,離本彌甚,將遂訛濫”;《通變》則明確開出藥方,謂“練青濯絳,必歸藍蒨,矯訛翻淺,還宗經誥。斯斟酌乎質文之間,而櫽括乎雅俗之際,可與言通變矣”。“還宗經誥”,也就是“征之周孔”,劉勰認為,只有這樣,才能“抑引隨時,變通會適”(《征圣》)。一切離經叛道之“變”,只會導致“訛勢”、“浮詭”的惡劣后果。

由此可見,劉勰的“變”,是“參古定法”(《通變》)之變;劉勰的“奇”,是“執正以馭”(《定勢》之奇。所以雖云“變文之數無方”(《通變》),卻決非提倡主觀任意性,而僅僅只是征圣宗經、參古定法的前提下進行藝術創作的靈活性。所以他說:“密會者以意新得巧,茍異者以失體成怪。舊練之才,則執正以馭奇;新學之銳,則逐奇而失正;勢流不返,則文體遂弊。秉茲情術,可無思耶”(《定勢》)!

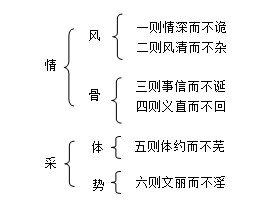

所以,劉勰之所謂“定勢”,意在“參古定法”而反對“失體成怪”。這里的“古”,即儒家傳統;這里的“體”,即“模經為式”。這樣,劉勰關于“體”與“勢”的美學原則,也就無非是“體約而不蕪”與“文麗而不淫”兩條;而所謂“因情立體,即體成勢”,也就與《宗經》“六義”完全一致。也就是說,如果“情”(廣義的,泛指內容)實現了情深、風清、事信、義直的要求,其所要求之“體”,就必然是“約而不蕪”之體;其所成之“勢”,也就必然是“麗而不淫”之勢。“體”與“勢”,也就是《情采》篇之“采”。《情采》篇紀昀評語曰:“因情以敷采,故曰情采”,展開來,就是“因情立體,即體成勢”。這樣一來,在劉勰的美學思想體系中,文學特質與審美理想的關系,就可以用下圖來標示:

根據以上分析,我們可以得出結論:在劉勰這里,符合他審美理想的文學作品,應該是既合于“心生而言立”的“自然之道”,又合于“為情而造文”的“神理之數”,因而風清、骨峻、體正、勢新,內容真摯、充實,形式簡約、明麗的作品,很顯然,它只能是《征圣》篇所標榜的“銜華而佩實”的“雅麗之文”。

三

劉勰的審美理想,是對《周易》美學思想的繼承和發展。

宗白華先生說過:“《易經》有六個字:‘剛健、篤實、輝光’,就代表了我們民族一種很健全的美學思想”①。試看《風骨》篇,其思想便正本之于此,不但“剛健既實,輝光乃新”一語即由《易經》化出,而且風、骨、采也正與“剛健、篤實、輝光”相對應:“風力遒”就是“剛健”,唯其“剛健”,才“意氣駿爽”;“骨髓峻”就是“篤實”,唯其“篤實”,才“結言端直”;而“藻耀”、“采鮮”也就是“輝光”,唯其“輝光”,才“文明以健”,“篇體光華”。從這個意義上也可以說,劉勰的審美理想也就是我們民族的審美理想:“剛健、篤實、輝光”。

①宗白華:《美學散步》第37頁,上海人民出版社1981年版。

但是,劉勰又補充和發展了《周易》的美學思想,其主要之點,在于引進了“自然”范疇。作為審美理想的“自然”,集中體現在《隱秀》篇。如果說,《風骨》篇更多地強調了藝術內容的“剛健”、“篤實”,那么,《隱秀》篇則更多地強調了審美形式的“輝光”、“自然”;如果說,《風骨》篇著眼于內在因素,要求“氣勢美”和“凝重美”,那么,《隱秀》篇則著眼于外部形態,要求“含蓄美”和“卓絕美”;如果說,《風骨》篇講究的是“飛動之勢”和“充實之感”,那么,《隱秀》篇講究的則是“文外之旨”和“篇中之秀”,……這兩方而與其說是對立的,毋寧說是互補的。《隱秀》篇正是從“自然之道”出發,補充了《風骨》篇所繼承的《周易》的美學思想。

有的研究者認為,《風骨》與《隱秀》所要求的,是兩種不同形態的美,前者要求“陽剛之美”,后者要求“陰柔之美”,此說似可商榷。試問:《隱秀》所引“朔風動秋草,邊馬有歸心”,乃篇中秀句,不正是呈現出一種陽剛之美么?反之,許多“怊悵述情”的作品,不也可以呈現“陰柔之美”么?《風骨》謂“怊悵述情,必始乎風,沉吟鋪辭,莫先于骨”,這“必”“莫”二字,便正是強調“風骨”原則的普遍意義。“采乏風骨”不是陰柔之美,“風骨乏采”也不是陽剛之美。反之,只有“深乎風”,才能產生“文外之重旨”;只有“練于骨”,才能創造“篇中之獨拔”。風骨在前,是文之始先;隱秀在后,是文之英蕤,它們并不是兩種平行并列的審美形態。

情感內容的風力和骨力、真情和善意、剛健和篤實,通過審美形式的兩種不同形態表現出來,就是“隱”和“秀”。“隱也者,文外之重旨也”(《隱秀》),范文瀾注云:“重旨者,辭約而意富,余味無窮。陸士衡云‘文外曲致’,此隱之謂也”。“隱”的要旨大約有二,一是“義主文外”,弦外有音;二是“以少總多”,言不盡意,而藝術給人美感的秘密,就正在于讓欣賞者通過有限的形象感受領會到無限的意味。“無窮之意達之以有盡之言,所以有許多意,盡在不言之中。文學之所以美,不僅在于有盡之言,而尤在無窮之意”,“換句話說,留著不說的越多,所引起的美感就越大越深越真切”①。所以說,“隱之為體,義主文外,秘響旁通,伏采潛發,譬爻象之變互體,川瀆之韞珠玉也”(《隱秀》)。它給欣賞者留下了充分的余地,任憑他們去聯想,去理解,去揣度,去補充。正是靠著這些聯想和補充,中外眾多的古典名著才保持了他們永久的美學魅力。正如后人清人李漁所說:“和盤托出,不若使人想象于無窮”②。所以劉勰說:“至于思表纖旨,文外曲致,言所不追,筆固知止”(《神思》),也就是深知“言有盡而意無窮”的美學奧秘。

①《朱光潛美學文集》第2卷第480、477頁,上海文藝出版社1982年版。

②李漁:《笠翁文集·答同席諸子》。

如果說,“隱”強調的是“不要說出”,那么“秀”要求的卻是“特別說出”。“秀也者,篇中之獨拔者也”(《隱秀》),范注云:“獨拔者,即士衡所云‘一篇之警策’也。陸士龍《與兄平原書》云:‘《祠堂頌》已得省,然了不見出語,竟謂非兄文之休者’。又云‘《劉氏頌》極佳,但無出語耳’。所謂出語,即秀句也”。可見“秀”是一篇之中特別警策,特別佳妙,特別醒目,特別突出的句子。這也是一種“以少勝多“,即以一句之少勝一篇之多,猶畫龍點睛,能使全篇文章活起來,給欣賞者留下深刻的印象。這是很見藝術功力的。我國古典文學作品汗牛充棟,真正廣為流傳,膾炙人口的,往往還是那些“秀句”或有“秀句”的名篇。所以“隱”與“秀”都是中國古典藝術的特色,劉勰立專篇論隱秀,表現了他高超的審美鑒賞力和睿智與卓識。

表面上看起來,“隱”與“秀”是對立的。南宋張戒《歲寒堂詩話》引《隱秀》逸文說:“情在詞外曰隱,狀溢目前曰秀”,一個強調內美,一個強調外秀;一個蘊含深意,一個表現卓絕;一個以有限之言含不盡之意,一個集全篇之精得一句之華;一個含蓄,一個明朗;一個深遠,一個淺近,……但是,這二者并不矛盾,而是相反相成,共同構成中國古典藝術的獨特風味。好的作品,往往是篇外有隱意,篇中有秀句,而且有的名句是隱也是秀,如劉勰所引“朔風動秋草,邊馬有歸心”即是。劉永濟先生說:“文家言外之旨,往往在文中警策處,讀者逆志,亦即從此處而入。蓋隱處即秀處也”①,誠為篤論。

①劉永濟:《文心雕龍校釋》第157頁,中華書局1962年版。

“隱”與“秀”相反相成,其共同規律是自然。《隱秀》篇已殘缺不全,但這一層意思卻幸而留存了下來:

凡文集勝篇,不盈十一;篇章秀句,裁可百二;并思合而自逢,非研慮之所求也。或有晦塞為深,雖奧非隱;雕削取巧,雖美非秀矣。故自然會妙,譬草木之耀英華;潤色取美,譬繪帛之染朱綠。朱綠染繪,深而繁鮮;英華曜樹,淺而煒燁:隱篇所以照文苑,秀句所以侈翰林,蓋以此也。(按后三句據詹瑛先生引梅慶生六次校定本改)

很顯然,這與我們前面多次談到過的創作態度的“自然”,是正相呼應的。作家率志委和,優柔適會,舒懷命筆,從容寫作,而隱篇秀句也就“思合而自逢”,“自然會妙”了。范文瀾先生說得好:“隱秀之于文,猶崗翠之于山,秀句自然得之,不可強而至,隱句亦自然得之,不可搖曳而成。此本文章之妙境,學問至,自能偶遇,非可假力于做作,前人謂謝靈運詩如初日芙渠,自然可愛,可知秀由自然也。所謂‘文章本天成,妙手偶得之’,‘盡日覓不得,有時還自來’,正是自然之旨”①。隱秀皆出于自然,而“偶遇”又以“學問至”為前提,所以隱秀之“自然會妙”,也就不是“無為”的結果或天才的產物,而是經過長期修養、辛勤勞動所獲得的自由自在、簡單自然。

①范文瀾:《文心雕龍注》第128頁,人民文學出版社1958年版。

在本書一開始我們即已說過,“自然”是劉勰美學思想體系中最重要的范疇之一。黃侃先生說:“彥和之意,以為文章本由自然生,故篇中數言自然”①;劉永濟先生也說:“舍人論文,首重自然”②。在前面幾章中,我們已經看到,“自然”范疇確實貫串了《文心》全書:“人文”是“心生而言立,言立而文明,自然之道也”(《原道》);天地萬物之文是“夫豈外飾?蓋自然耳”(《原道》);文學創作是“感物吟志,莫非自然”(《明詩》);才華表現是“察其為才,自然而至”(《誄碑》);文章體勢是“如機發矢直,澗曲湍回,自然之趣也”,“譬激水不漪,槁木無蔭,自然之勢也”(《定勢》);麗辭巧對是“心生文辭,運裁百慮,高下相須,自然成對”(《麗辭》);隱篇秀句是“思合自逢”,“自然會妙”(《隱秀》)……。由此可見,劉勰所論“自然”,范圍極廣,從自然美到藝術美,從文之創作到情之表現,乃至文辭才氣,音節韻律,都莫非自然。因此,它也當然是劉勰審美理想的重要內容。

①黃侃:《文心雕龍札記》第8頁,中華書局1962年版。

②劉永濟:《文心雕龍校釋》第2頁,中華書局1962年版。

作為審美理想的“自然”,主要是文之風格的“自然之勢”和文之英蕤的“自然會妙”。前者講“因情立體,即體成勢”的表現規律,即因情感內容面決定文章體式,由文章體式規范文辭趣味,其關系純任自然,一如“圓者規體,其勢也自轉;方者矩形,其勢也自安”(《定勢》),凡本著這一規律所創作者,即為自然之文而有自然之勢。后者講“率志委和”的創作規律,即作家稱情而作,憑性面寫,一任真實性情自然流露,若情深意真、才高氣足,自然自逢秀句,自成隱篇,其文也自成自然之文而有自然之妙。具有自然之妙的自然之文,其“麗辭”必然是“高下相須,自然成對”(《麗辭》);其“音律”必然是“隨音所遇,若長風之過籟,南郭之吹噓耳”(《聲律》),“噓”原作“竽”,據紀評改,且紀評曰:“言自然也”——引者注。這也就是《原道》所說的:“林籟結響,調如竽瑟;泉石激韻,和若球锽”之意。有的研究者據該篇“云霞雕色,有逾畫工之妙;草木賁華,無待錦匠之奇;夫豈外飾?蓋自然耳”一語,認為劉勰視自然美在藝術美之上。其實此處之用心,實乃以自然美之“自然”,反襯藝術美之不可不自然。試看草木泉石之“無識之物”,尚有自然之文,“有心之器”——人,豈可無文,或有文而不自然?所以《原道》篇之論天地萬物自然之文,實為替審美理想的“自然之勢”和“自然會妙”張目。自然之文既然有自然的形美、音美、意美,當然也就是“輝光”之文。這樣,劉勰審美理想的具體內容,完整地表述出來,就是這八個字:剛健、篤實、輝光、自然。

四

這就是劉勰的審美理想和理想的美。這種美,因“風力”而“剛健”,因“骨力”而“篤實”,因“秀句”而“輝光”,因“隱篇”而“自然”。風、骨、隱、秀,似乎各各對立,“風”是遒勁的飛動之勢,“骨”是堅實的凝重之感,“隱”是含蓄的內在之美,“秀”是突出的外露之華。然而,正是它們相反相成,互相滲透,共同構成了“剛健、篤實、輝光、自然”這樣一種美學風格。具有這種美學風格的作品,內含陽剛,外飾陰柔,銜華佩實,明麗淡雅,就象玉一樣。劉勰多次以玉喻文。《隱秀》篇說:“珠玉潛水,而潤表方圓”;《指瑕》篇說:“斯言之玷,實深白圭”;《宗經》篇更謂“揚子比雕玉作器,謂五經之含文也”。含文之玉,作為理想,表現出的乃是一種“絢爛之極歸于平淡”的美,而這也正是我們民族的審美理想。宗白華先生說過“中國向來把‘玉’作為美的理想。……一切藝術的美,以至于人格的美,都趨向玉的美:內部有光采,但是含蓄的光采,這種光采是極絢爛,又極平淡”①。劉勰“自然”觀念所追求的,便正是這種“玉的美”。

①宗白華:《美學散步》第31頁,上海人民出版社1981年版。

毫無疑問,以“自然”為美的理想,非自劉勰始。《論語·八佾》引《詩》云:“巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮”。“巧笑倩兮,美目盼兮”,不就是美在自然嗎?而“素以為絢”也就是“以素為絢”,亦即“絢爛之極歸于平淡”。又如《說苑·反質》載孔子語:“丹漆不文,白玉不雕,寶珠不飾”,也是以自然本色為美。至于《莊子·知北游》所謂“天地有大美而不言”,更是強調美在天然,反對人工造作。漢末魏初,文章崇尚“清峻,通脫,華麗,壯大”,其中“清峻”“就是文章要簡約嚴明的意思”,“通脫即隨便之意”①,二者都反對矯飾和做作,崇尚自然。晉人之審美意識,最愛“清風朗月”,“玉露晨流”一類,對大自然之向往,往往達到癡情的地步。所以《世說新語》說:“絲不如竹,竹不如肉,漸近自然故也”。故劉勰以前,即已有人把“自然”作為美的理想,但明確把“自然”作為一個審美范疇提出,并抬到“道”的高度的,卻是劉勰。

①魯迅:《而已集·魏晉風度及文章與藥及酒之關系》。

劉勰的“自然”范疇,有著特定的內涵,即剛健、篤實、輝光。這里有“天行健,君子以自強不息”的人生哲學,有“充實之謂美”的倫理觀念,有“煥乎其有文章”的美學追求。它與“原道心以敷章,研神理而設教”的社會功利目的相聯系,體現的正是儒家的社會理想和審美理想,與道家清靜無為的“自然”觀相反,也與清峻自然的魏晉風度異趣。劉勰的“自然”,遠不如晉人那么瀟灑,超脫,也沒有他們那么多玄思和神韻。因此,它在形態上,也不是老莊的“大音希聲,大象無形”或晉人的超然出世、蕭散玄遠,而是儒家一再鼓吹的、體現著“中庸”觀念的“文質彬彬”的“中和之美”。

易中天 2010-08-24 22:41:02

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表