|

相關閱讀 |

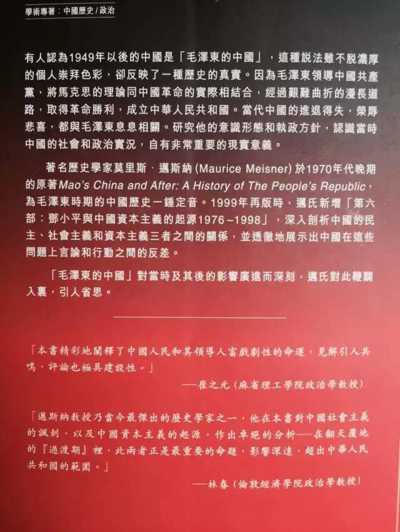

毛澤東的中國及其發展--中華人民共和國史

|

>>> 深度觀察清末民初精神脈絡 >>> | 簡體 傳統 |

作者: (美)莫里斯・梅斯納

出版社: 社會科學文獻出版社

譯者: 張瑛/等

出版年: 1992-02

頁數: 546

作者簡介 · · · · · ·

莫里斯·邁斯納,寫作此書時担任美國威斯康星大學歷史系教授,多年從事中國現代史的研究工作,主要著作有《李大釗和中國馬克思主義的起源》、《馬克思主義、MZD主義和烏托邦》等。

目錄 · · · · · ·

序言

增訂版序言

・第一編 革命傳統

・第一章 西方帝國主義與中國社會各階級的軟弱

・第二章 知識分子的叛離

/民族主義與對傳統觀念的抨擊

/五四運動與中國共產黨的淵源

・第三章 資產階級革命和無產階級革命的流產

/1925―1927年的革命

・第四章 革命的MZD主義階段與延安傳統

/長征在政治上與心理上的意義

/延安時代與農民革命

/MZD主義的淵源

/延安的馬克思主義

/延安的傳統

・第二編 新秩序(1949―1955年)

・第五章 勝利后的窘境

・第六章 新國家

/領土統一:未完成的任務

/鎮壓與恐怖

・第七章 城市:國家資本主義的興衰

/建國初期的城市經濟

・第八章 土地改革:農村中的資產階級革命

/1950―1952年的土地改革

・第九章 工業化的社會后果與政治后果

/馬克思主義和列寧主義關于經濟落

/后與社會主義的觀點

/第一個五年計剁工業化與

/向社會主義過渡

/第一個五年計劃的性質及其

/經濟后果(1953―1957年)

/第一個五年計劃的政治后果

/高崗事件

/肅反運動

/社會后果

・第十章 農業集體化(1953―1957年)

/新的土地革命

・第三編 重振革命精神(1956―1960年)

・第十一章 百花:社會主義、官僚主義與自由

・第十二章 不斷革命:大躍進運動的思想淵源

/馬克思主義與不斷革命思想

/MZD主義與不斷革命論

・第十三章 大躍進的經濟

/人口、失業和不充分就業問題

/勞動力與“社會主義的原始積累”

/技術革命

・第十四章 人民公社與“向共產主義過渡”(1958―1960年)

/農村人民公社的出現

/第一次退卻

/廬山會議

・第四編 熱月的反動(1960―1965年)

・第十五章 官僚主義的重新出現

・第十六章 新的經濟政策(1961―1965年)

/人民公社的衰落

/工業的整頓

/教育

・第十七章 社會主義教育運動(1962―1965年)

/軍隊的作用

/MZD崇拜

/革命接班人

/關于歷史和辯證法的爭論

・第五編 文化大革命及其余波(1966―1976年)

・第十八章 文化革命的概念

/文化革命的概念與無產階級

/文化大革命的目標

/社會不平等

/社會主義理想的衰退

/階級與階級斗爭

・第十九章 無產階級文化大革命(1966―1969年)

/紅衛兵

/上海公社的浮沉

/奪權、軍隊與極左派

/(1967年 3―8月)

/文化大革命的熱月

・第二十章 文化大革命的社會后果

/農民與城鄉關系

/工人階級與工業勞動分工

/知識分子、學生與文化

/政權與社會階級:國家對社會的控制

・第二十一章 文化大革命的余波與MZD

/時代的結束(1969―1976年)

/林彪垮臺

/批林批孔運動

/“四一人一幫”的興衰

・第六編 尾聲:MZD逝世后時代的

/社會主義與現代化

・第二十二章 MZD時代的諸遺產

・第二十三章 MZD逝世后的中國

/鄧小平的上臺

/MZD問題

/經濟改革及其社會后果

/社會主義、資本主義與現代化

・美國一些報刊對本書的評價

MZD的中國及后MZD的中國--人民共和國史【序】

莫里斯·邁斯納

中譯本序:另一角度的考察

面向世界、這不僅是對中國實現四個現代化的要求、也是對中國理論科學的要求。作為社會科學重要組成部分的歷史科學尤其如此。

如果說在古代,由于地理環境的阻隔,人類文明曾經分成互不聯系的獨立體系而同時發展的話,那么,隨著資本主義經濟的發展、特別是進入20世紀,世界已經變了樣。科技進步、交通發達、信息交流、把世界聯系成為一個整體。“地球變小了”。已經沒有任何一個國家能夠孤立于世界發展的整體之外;也沒有任何一個國家發生的重要歷史事件,沒有接受絲毫的外來影響,并反轉過來影響于世界。這就要求我們在研究歷史時,不能局限于個別國家和地區,只作微觀的考察;而必須開闊視野,從全球角度,作宏觀的多方面的考察,才能更真實地了解事件的全貌。而在過去相當長的一段時間里缺乏這樣的考察研究,正是中國歷史科學的一個重要缺欠。黨的十一屆三中全會以來,隨著改革開放方針的確立和貫徹,中外的學術交流增多了,不少外國學者的研究著述被翻譯介紹到中國,我國的一些學術著作也被介紹到外國,這對理論科學研究無疑是起積極促進作用的。發展的形勢是可喜的,但就現有成果看,又是遠遠不能滿足需要的,極需大力加強。

中國共產黨的建立,它所領導的中國人民革命斗爭,特別是這場大革命的重要成果——中華人民共和國的建立,不僅開創了中國歷史的新紀元,也是國際上的一件大事。它不僅在國際共產主義運動中發生了重大影響,而且也對整個世界歷史的發展產生了重大影響。這是普遍公認的。例如,在這本書的《前言》中說道,“中國共產黨人在10月1日歡呼慶祝的這場革命,其深遠意義絕不亞于1789年的法國大革命和1917年的俄國十月革命。就政治破壞性而言,它的重要性較之后兩者絕不遜色;在為社會發展開拓一條新的史無前例的道路方面,它們具有同等的重要性;這三場革命都在世界范圍內產生了巨大的影響。”因此,研究這段歷史,更需要從世界歷史的高度去考察。對于中華人民共和國史,我們是當事人和親歷者,搞研究工作有別人難于具備的優點和長處。但正因為是當事人,也就難免有其局限,難免要受到種種主客觀條件以致主觀情感的制約;在一些事情上反而旁觀者可能看得更清楚。這正是外國學者們的有利條件。因此,當我們的博士研究生杜蒲提出要把莫里斯•邁斯納教授的專著《MZD的中國及后MZD的中國——人民共和國史》翻譯成中文出版時,我便欣然同意了。

莫里斯•邁斯納是美國威斯康星州大學歷史系教授,多年從事中國現代史的研究工作,是一位嚴肅的學者。主要著作有《李大釗和中國馬克思主義的起源》、《馬克思主義、MZD主義和烏托邦》等。這部《MZD的中國及后MZD的中國》,是他近年的一部力作,概括了他近年的主要研究成果。作者在前言中聲明:“本書將盡可能合理公正地評述執政的中國共產黨人的功與過。”從對許多具體歷史事件的評述中可以看出作者是力求朝著這個方向努力的。例如,他沒有像某些西方學者那樣攻擊中國的抗美援朝是“侵略者”,而承認這場戰爭極大地喚起了中國的民族感情和民族自豪感,因為這是100多年來中國軍隊第一次打敗西方軍隊——而且還是最強大的美帝國主義。對于頗為西方許多人詬病的“鎮壓反革命運動”,他也提出自己的看法,認為對于共產黨人的恐怖鎮壓不能僅僅從道義上去譴責,因為中國人民幾十年來飽受反革命恐怖之苦;而且若不這樣做,也不能鞏固新的國家。對于土地改革,他也是肯定的。認為土改運動消滅了封建主義的農村生產關系,擴大了新政權的群眾基礎,為國家在農村建立有效的行政機構創造了條件。同時他也指出:土改是一場重大的社會革命,但它并沒有改變農業傳統的生產模式,而成為進一步發展生產的限制等等。

當然,由于作者研究的角度、掌握的材料和指導思想體系的不同,對于中國革命和某些具體事件得出與我們不同的評價和結論,這也是不奇怪的。例如,他認為如果按照馬克思主義關于社會主義的理想來衡量,只能得出令人沮喪的的結論:中國既不是一個社會主義社會,但也絕非像現在某些人認為的那樣是正在走向資本主義;又如,他認為,共產黨與其號稱代表的無產階級實際上并無聯系;再如,認為MZD時代的遺產是一份含混、矛盾的遺產,其標志是前進的社會經濟與倒退的社會政治之間的深刻矛盾等。

接觸這些不同的觀點是不是會有危險呢?過多的担心是不必要的。我們應該有自信心。而且,多年的歷史經驗告訴我們,輿論一律,長期只能聽見一種聲音,并不是一件好事,它會導致思考力的萎縮和不動腦筋的盲從。相反,在不同意見的交流和切磋中,恰恰埋下了理論發展的契機。正是在這種不斷擴大的中外學術交流中,才能真正做到開拓新視野,發展新觀念,進入新境界。因此,這種交流無論對黨政干部,理論工作者還是廣大人民群眾,肯定都是會有益的。

金春明

1988年于北京中共中央黨校

修訂版前言

《MZD的中國》一書初版的寫作工作始于70年代初期,1976年夏季,僅僅在MZD于9月去世前的幾個星期,本書的手稿全部完成。1977年,在自由出版社即將準備出版本書之際,我又簡略并十分匆忙地將關于人民共和國創始人的去世及這一事件的直接政治結果①[注:MZD去世的直接政治結果是華國鋒接管權力和(于1976年10月)逮捕了自稱是MZD信徒的“四一人一幫”。在《MZD的中國》一書的初版中,我曾將華國鋒稱為“官僚機構的看守人”。后來華國鋒作為中國領導人短暫而又平庸的執政歷史表明,沒有必要修改這一評語。關于“四一人一幫”的情況我在1976年知之不多,所幸的是,雖尚有許多不足,但修訂后的這本書多少可以彌補這一缺陷。]的內容補充進最后一稿中。

盡管MZD和MZD的神話曾經如此顯赫地支配著人民共和國歷史上的第一個 1/4世紀,但是在我寫作本書初版的最后幾頁時,我尚未充分認識到MZD離開中國歷史及他本人進入“革命歷史”博物館的意義。事實表明,MZD的去世為中國革命全面的非激進化和解放MZD時代創造的但又受到壓制的各種社會政治力量提供了時機(盡管并非必然是其原因)。這些力量基本上是迅速的(然而是失調的)工業化的產物,它們在政治上的代表就是上升為新的“最高領導人”的鄧小平。在MZD去世后的這些年中,鄧小平和他的伙伴們使人民共和國的經濟生活和政治生活發生了令人注目和引起爭議的變化。雖然還難以預料鄧小平時代實行的政策和改革試驗的社會結果,但迄今所發生的變革已遠遠超出了我在1976年所能預期到的范圍。雖然我懷疑,這些變革并非像其表面呈現給現在的觀察家們的那樣是根本性的。然而,無論鄧小平時代最終的結果是什么,MZD的繼承人提供了大量關于MZD時代的新情況,尤其是如今受到北京譴責的關于1966—1976年“文一革十年”的情況。這一方面是出于有意,另一方面也是在“四個現代化”旗幟下實行的新路線的自然結果。

有關MZD時代后期的新線索和時間的推移(以及中國進入后MZD時代)促成了本書新版的問世。考慮到大量新的事實和研究成果,我對本書關于文化大革命及共災難性后果的第五部作了較大的修改和補充。新增加的“文化大革命的概念”一章,把60年代后期發生的這些異乎尋常的事件置于一種更易于理解的歷史和理論的環境中。關于文化大革命及其結果的敘述(本書第19章和第20章)增加了大量的內容,這場大動亂如今呈現出來的比我在寫作本書初版時所看到的要更有破壞性,也具有更復雜的社會含義。關于敘述MZD晚年統治的第21章(初版第20章)尤其作了較大的修改和擴充。在1976年,標志著MZD時代結束的大量的政治斗爭和思想斗爭尚未為人所知,至少對我是這樣。我所知道的事情的意義又是十分模糊并常常有所誤解。我希望經過修訂后的本書不致有重大的缺陷。所以,討論“文一化一大一革一命十年”的第五部與本書初版時的內容有很大的不同,篇幅也相應更長了一些——對此懇請讀者見諒。

本書新增寫的第六部是認識MZD去世后這些年里人民共和國的主要歷史發展趨勢的一個初步嘗試。這部分由兩章組成,其中比較簡短的前一章是試圖評價MZD時代積極的和消極的結果,并指出MZD遺留給他的繼承人的經濟問題和政治問題,后一章(第23章)扼要地闡述了后MZD時代的歷史。由于這是一個在 1985年中期尚未結束的變革和實驗的時期,所以這一章僅僅是一個歷史綱要,在這里它充其量不過是一種嘗試性的說明。

應該指出的是,對本書關于文化大革命前的有關章節的修訂受到了財力和時間兩方面的限制。除了更正印刷方面的錯誤外,對本書敘述1966年前的歷史的修訂只限于其中兩章。關于50年代中期的農業集體化運動的第10章的后半部分作了一些變動,吸收了近年來出現的一些新的研究成果。關于大躍進運動的第14章的最后幾頁也作了些修改,補充討論了由于大躍進的冒險而造成的饑荒。

在試圖理解文化大革命時期和后MZD時代的中國歷史時,我在本書中運用的判斷標準與初版時運用的完全一樣。在評價執政的中國共產黨人時,無論他們是文化大革命時期的MZD主義者還是批判“文革十年”的后MZD時代的領導人,我都努力接照他們自己對社會主義目標所持的觀點,而不是通過大多數西方學者慣常喜歡用的“現代化”這個多少有些雜亂的棱鏡來看待他們本人的言行。后MZD時代的中國領導人和他們的MZD主義的前任一樣,也宣稱要按照馬克思主義原則來建設社會主義社會。他們所推行的不單純是現代化,而且還是他們所宣揚的“社會主義現代化”,因而他們努力的結果也應相應地以此來判斷。

中國的共產主義現實始終與中國共產黨的領導人所宣稱的社會主義有著巨大的差距,按照中國共產黨(現在的與過去的)領導人宣稱的馬克思主義關于社會主義的標準來評價當代中國歷史,勢必會導致批判性的、或許還是令人沮喪的結論。在《MZD的中國》一書的初版中,我正是按照這些馬克思主義的判斷標準得出了自己的結論,即人民共和國歷史上的后MZD時代很可能是以官僚主義的持久存在及官僚主義對社會的繼續統治為標志。盡管MZD的繼承者們進行了一系列改革,但在一定程度上也正是由于他們,我認為沒有理由改變這個結論,即使我對于這些年變化了的許多其他問題的觀點都發生了變化。本書初版的另一個結論是MZD主義的中國沒有能夠堅持其領導人的社會主義主張。在修訂后的這一版中,我又將這一結論用于后MZD主義的中國,因為對我來說,人民共和國的社會主義前景似乎比10年前更加遙遠了。另一方面,我也并不打算接受那些后MZD政權的批評者或擁護者在目前所持的觀點,即新的中國資本主義的黎明即將來臨。和MZD時代的情況一樣,后MZD的中國既不是一個資本主義的社會也不是一個社會主義的社會,而且也不可能變成其中任何一個,除非人們無視所有經歷史認可的事實而對“資本主義”和“社會主義”的概念重新加以定義。在本書第六部中,我將論及我作出這個也許是模糊不定的結論的理由(盡管比我原先想作的要簡短得多),讀者將會鑒定我所提出的理由是否具有說服力。

在本書的各部中,尤其是在最后幾部中,讀者也許會發現某種失望的或許是悲傷的情緒。盡管我并不指望親眼看見但卻總是希望著一個真正的社會主義中國的出現,而對MZD政權后期和后MZD時代所懷有的這種希望的逐漸破滅,無疑反映在本書的第五部和第六部中。然而,我確信,中國共產主義革命既造成過大的災難,但也取得了較大的物質成就和社會成就。所有偉大的社會革命都會喚起人們很高的期望,但人們更容易看到的,是革命者成為統治者后所犯的錯誤和罪行而不是他們取得的成就。不過,我希望我在本書中盡可能合理公正地評述執政的中國共產黨人——無論是人民共和國歷史上的MZD時代還是后MZD時代的中國共產黨人——的功與過。

本書初版與新版的寫作在很大程度上得益于許多對當代中國的歷史和政治造詣頗深的學者們的工作。盡管他們不一定同意我在本書中的很多觀點,但本書的完成在很大程度上應歸功于我在這里簡略地提到的以及未提到的他們的著作。我還要特別感謝我的許多朋友和同事,他們十分慷慨地向我提供了他們寶貴的時間、幫助、卓識、批評和鼓勵。

無論從個人的還是學識的角度,我都首先應該感謝我的妻子林恩•盧布克曼,她對本書的寫作所作的貢獻是不朽的,即便這本書本身并非是不朽的。

莫里斯•邁斯納

1985年秋

前言

卡樂•馬克思喜歡歷史悖論。在中華人民共和國誕生前的一個世紀即1850年,馬克思沉迷于某種帶有異想成分的推測:

如果我們歐洲的反動分子不久的將來會逃奔亞洲,最后到達萬里長城,到達最反動最保守的堡壘的大門,那末他們說不定就會看見這樣的字樣:

中華共和國

自由,平等,博愛。①

[注:《馬克思恩格斯全集》中譯本第七卷,第265頁。此下凡引《馬克思恩格斯全集》,《馬克思恩格斯選集》,《列寧選集》皆為譯本,不再標明。]

今天,越來越多的西方人乘坐噴氣式飛機飛往中國,他們發現,在中國的墻上不僅寫有法國大革命時期的激進口號,而且還有馬克思的社會主義和共產主義的口號。在馬克思時代以“天朝”而聞名并被馬克思稱為“活化石”的這片國土,如今不但是一個共和國,而且是一個“人民共和國”。在這個國家的入口,人們看到的是這樣的字樣:“加強無產階級專政”。任何人都沒有預見到(馬史思當然從未作過這種預言),“先進的”西方世界中最現代的革命理論竟然會深深植根于“落后的”亞洲這片最古老的國土上。

長期以來,歷史學家們對這一悖論苦思冥想。馬克思主義畢竟是建立在社會主義必須以資本主義為先決條件這一假定的基礎之上的。正是馬克思主義才告訴人們,只有高度發達的資本主義經濟,才能創建使社會主義具備現實的歷史可能性的工業前提,并同時造就出現代無產階級這一注定會使這種可能性成為歷史現實的社會力量。然而,在前資本主義的中國,馬克思主義的信徒們卻利用農民的造反力量實現了一場現代最偉大的革命。

當然,試圖在一個經濟落后的國家里建設社會主義,并非中國的馬克思主義者之首創。第一次馬克思主義革命發生在歐洲最落后的國家俄國。俄國的布爾什維克(與他們最初的期望完全相反)不久便被迫將自己的革命活動限制在一個缺乏馬克思規定的實現社會主義所必需的物質和社會先決條件的國家里。如今,這些活動的社會效果是顯而易見的,對那些期望人類的社會主義前途的人來說,這些結果令人十分沮喪。30年之后,中國的馬克思主義者則通過一條不同的革命道路,在一個更加落后的國家里取得了政權。在過去了的1/4多的世紀里,他們形成了一條新的革命勝利后的道路,它的最終社會結果還難以預料。本書便是一部關于在世界上人口最多的國家中進行獨特的社會主義建設的人民共和國史。

這一時代正式始于1949年10月1日,這一天,MZD高高站在北京天安門城樓上宣布了中華人民共和國的成立。這是一個具有歷史意義的重要時刻,但革命本身已走過了它的歷史頂點。在新中國正式宣告成立前的幾個月,人民解放軍的農民士兵就已開進了北京和其他城市,他們受到了城市居民(這些人在長期的革命斗爭中所起的作用是微不足道的)的執烈歡迎。而在遠離古代中國都城和近代中國城市的遼闊的農村偏遠地區,在此之前就已完成了革命的決定性戰役。征服城市并在北京宣告建立人民共和國只是這場革命在軍事上和政治上趨于完成的短暫的一瞬,而在此之前,這場在歷史上是獨一無二的革命性內戰經歷過20多年艱苦的歲月。英雄的嚴峻的革命時代已成為過去,那為1949年的勝利者尚無法預見其進程的新的革命一幕業已開始。

然而,在中國歷史和世界歷史上,1949年10月1日卻是一個具有象征性的重要日子。如果革命意味著用暴力摧毀政治制度以建立新的社會,那么中國共產黨人在10月1日歡呼慶祝的這場革命,其深遠意義決不亞于1789年的法國大革命和1917年俄國革命。就政治破壞性而言,它的重要性較之后兩者決不遜色;在為社會發展開拓一條新的史無前例的道路方面它們具有同等的重要性;并且,這三場革命都在世界范圍內產生了巨大的影響。但是,與法國革命和俄國革命不同,中國革命沒有任何單一的突然改變歷史方向的政治行動。在中國革命的歷程中,沒有一個引人注目的革命事件是決定性的,就像巴黎群眾一舉攻占巴士底獄、或像俄國布爾什維克在“震撼世界的10天”里一舉奪取政權那樣。對于中國革命者來說,既沒有巴士底獄可去進攻,又沒有冬宮可去占領。近代中國歷史環境的特點,給中國革命提出非常不同的和更加艱巨的革命任務。當1949年10月1日人民共和國正式宣告成立時,摧毀舊制度的戰斗已經結束并取得了勝利。10月1日并不是北京的革命暴力時代的開始,而是革命者推翻統治者的革命結束之日,這一天可以回溯到(并反映了)為奪取政權所進行的多年的斗爭和付出的犧牲,也正是在這一天里,人們充滿希望地期待著發展自己國家的和平任務。在長達數十年的摧毀舊的統治的革命暴力中,逐漸孕育著新國家和新社會的胚芽,奉獻給1949年10日1日,正是在此之前的革命性破壞和革命性創造的全部歷程。在過去的1/4多的世紀里,每逢這一天,中國領導人都要站在古老的天安門城樓上慶祝國慶節——“新中國”正式誕生的紀念日。

但是,一部人民共和國的歷史卻不能從這一法定節日開始。革命產生了新社會,但新社會決非從無中產生的。盡管MZD曾宣告說,中國是一張白紙,勤勞的中國人可以在上面寫下他們所希望寫上的任何新的革命詞句,但歷史的往事卻不可能這樣輕易地一筆勾銷。因為在馬克思的中國信徒宣布革命的有利之處在于“一窮二白”之前的一個世紀,馬克思就曾指出,革命事件的歷史真理是:“人們自己創造自己的歷史,但他們并不是隨心所欲地創造,并不是在他們自己選定的條件下創造,而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造”①[注:馬克思恩格斯選集》第1卷,第60頁]中國革命和中華人民共和國也是從中國的過去承繼下來的特定條件和經驗的產物。新的制度并不像至今還很流行的(但卻是錯誤的)“共產黨接管” 的觀點所認為的那樣,是于1949年突然從智慧女神密涅瓦的頭腦里完全成熟地出現的。那些準備和發動革命的人不是外來的入侵者,他們既是具體的中國歷史環境的產物,又是中國歷史的創造者。要理解他們在1949年以后創造的中國歷史,就必須首先理解他們所由以產生的歷史條件。

因此,本書第一部是關于產生中國馬克思主義革命者的歷史環境的總論,闡述他們直接碰到的、承繼下來的歷史條件。第二部到第五部試圖敘述和評價被稱為“MZD時代”的歷史,既從1949年MZD宣布新中國誕生之時起到1976年9月9日MZD逝世之日止的歷史。

我并不想把這一段歷史當作“現代化”進程中的一個實例來研究,因為人民共和國的奠基者們的目標是把中國建設成既是現代化的又是社會主義的國家。本書以下各章將從中國共產黨人自己的馬克思主義目標和標準全景式地研討人民共和國的歷史。把中國共產黨人簡單地看作“民族主義者”或是“現代化者”,既不能公正地評價他們的目標和努力,也無法建立一個評價其成敗的高水平的判斷標準。

在本書的寫作過程中,我痛切地認識到寫作當代史的困難和危險。距一個歷史時代、特別是距一個剛剛結束的革命時代越近,那么認識這個時代所具有深遠意義的特征也就越困難。今天看來似乎是極其重要的事情也許在明天就顯得毫無意義。而對一個試圖寫作中華人民共和國史的人來說,他既苦于資料過多又苦于缺乏資料,我只是希望,本書沒有遺漏太多的具有歷史重要性的事件,也不致包括過多的將被證明是瑣碎的事情。

綜合 2022-01-09 20:25:21

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表