|

帝國傳統職業序列中,“商”本居末位,薛福成將其提升到“四民之綱”的高度,對傳統經濟體制批判之激烈,在當時是很鮮見的——洋務大佬如李鴻章、張之洞,搞了一輩子企業,結果全部搞成國企,洋務企業雖多,工商業的境遇和地位卻沒有多少改善。薛福成的認知高度,早已遠遠超出了洋務派。

【君主制好還是民主制好】

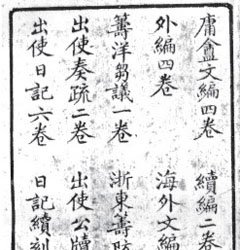

出洋給薛福成帶來的真正蛻變,是對政治體制改革的認識。 出國之前,薛氏的政論文章幾乎不涉及政治體制問題,其《籌洋芻議》,通篇談論工商、礦業、火車、兵制……毫不涉及政治體制問題。自從來到了歐洲,對郭嵩燾當年所謂的“君民兼主國政”的民主政體有了切身的提驗,潛移默化之下,觀念與以前大有不同。

光緒十八年三月二十八日,薛福成在日記中談論自己眼中的君主政體與民主政體間的優劣。薛氏認為:

民主之國的長處在于用人行政可以集思廣益,順應民情,君主不能肆虐民眾以滿足一己之私欲;亦能防止官員仗勢欺人貪污腐化;其弊端則在于“朋黨角立,互相爭勝”,不能團結一致,甚至可能因私人恩怨而傷害國家利益。

君主之國的長處在于:權力集于一人之手,倘若得到圣賢之主,“其功德豈有涯哉!”其弊端則在于:權力上重下輕,勞役民眾有如牛馬,民情不通,公論難伸,君主一人不能周到全國,誤事不可勝數。

薛氏最后總結說:君主制與民主制互有利弊,關鍵取決于“得人”:“得人,則無不便,不得人,則無或便。”這種結論顯然有和稀泥的嫌疑,但考慮到日記最終需提交給朝廷,薛氏不得不作如此總結,也是可以理解的。

三天之后,薛氏在日記中進一步深入討論“中國究竟該實行民主制還是君主制”的問題。薛氏認為:中國在堯舜時代及其以前,所行的都是民主制。直到秦始皇以武力征服經營天下,才開啟了君主制。秦漢之后,全部都是君主制。夏、商、周那時候,雖然君位世襲,但孟子“民為貴,社稷次之,君為輕”的觀念還深入民心,猶如今日之英國、意大利等國的“君民共主政體”。

最后,薛福成得出結論:君民共主政體“無君主、民主偏重之弊,最為斟酌得中;所以三代之隆,幾及三千年之久,為曠古所未有也。”薛將中國歷史上的夏、商、周三代解讀為“君民共主政體”,既有規避政治風險的目的,亦自有其“托古改制”的良苦用心;所謂“君民共主”,其實就是英國式的君主立憲。

【政改是經改的前提】

薛福成呼吁君主專制之國大清作政治體制轉型走向“君民共主政體”,與其出洋探求國家富強本原的目的是一致的。光緒十九年六月十四日,薛氏再次總結西洋富強的本原,一共總結了“五大端”。但與此前多次同主題論述有所不同,這一次,“工商立國”被放置到了末位,眾多與政治體制改革有關的內容被提到了前面。

原文如下(西國富強之源……約有五大端):

一曰通民氣:用鄉舉里選以設上下議院,遇事昌言無忌;凡不便于民者,必設法以更張之;實查戶版生死婚嫁,靡弗詳記,無一夫不得其所,則上下之情通矣。

二曰保民生:凡人身家、田產、器用、財賄,絕無意外之虞;告退官員,贍以半俸;老病弁兵,養之終身;老幼廢疾、陣亡子息,皆設局教育之,則居官無貪墨、臨陣無退縮矣。

三曰牖民衷:年甫孩提,教以認字;稍長,教以文義;量其材質,分習算、繪、氣、化各學,或專一藝,終身無一廢學者;何也?有新報之流傳,社會之宣講也。

四曰養民恥:西國無殘忍之刑,罪止于絞及遠戍、苦工,其余監禁、罚款而已;監獄清潔無比,又教以誦讀,課以工藝,濟以醫藥,無拘攣,無鞭撻,而人皆知畏刑,不敢犯法,幾于道不拾遺;父母不怒責其子,家主不呵叱其仆,雍然秩然;男女雜坐,談笑而不及淫亂,皆養恥之效也。

五曰阜民財:其藏富于民者三要,一、盡地力,謂講水利、種植、氣、化之學;二、.盡人力,各擅專門,通工易事,濟以機器,時省工倍;三、盡財力,有公司及銀號,而錙銖之積,均得入股生息,匯成大工大賈,有鈔票及金銀錢以便轉運,則一可抵十矣。

“阜民財”,相當于薛福成未出國前所倡導的憑“工商立國”以“養民”。然而前四條“通民氣”、“保民生”、“牖民衷”、“養民恥”,已經很廣泛地涉及到了政治體制改革的方方面面,譬如自由選舉、議會制度、言論自由、社會保障、公民財產權、公民的受教育權等等。同為“西國富強之源”,他們被放置在“阜民財”一條之前,薛氏主張政體體制改革先于經濟體制改革、政治體制改革乃是經濟體制改革的必要前提的觀點,是顯而易見的。

【經改是政改的保障】

“工商強國”與“君民共主”是薛福成政治思想中的一體兩面。在薛氏看來,君民共主政體是工商強國的保證(如上文所述),但另一方面,工商強國又可以鞏固君民共主政體。光緒十八年五月十三日的日記有著薛福成關于這方面的認識的記載。日記說:

“西洋各國議院員紳由民推選,大抵皆取器識明練、才辯鋒生者,而尤以家道殷實為第一要義,群謂之‘體面人’,……蓋視此為揚名成業之具,而非為養身肥家計也。議員中資深望重者,可舉為宰相及各部尚書,或為伯理璽天德(總統),或有稍玷其聲譽者,則終身無再選之理。故近來歐洲之官,以貪墨著者尚少。”

薛福成認為家道殷實的“體面人”依靠民主體制進入議會乃至成為國家領導人,有助于防止貪污腐化,對國家的政治清明大有益處,因為這些人追求的不是財富而是名譽。光緒十九年四月十六日,薛福成在日記中批判了中國傳統社會鄙視富人的痼疾:

“中國用人以富者為嫌,西俗用人以富者為賢,其道有相反者。夫登壟斷以左右望而罔利市者,謂之‘賤丈夫’,中國數千年來,無愚智皆知賤之,……貶之曰‘銅臭’斥之曰‘守財奴’,中國之習俗然也。泰西各國最重議紳,議紳之被推選者,必在殷富之家。……至其選為各部大臣及宰相者,非殷實之世爵,即富厚之名人,其意以為彼皆不憂衣食,專顧體面,未有不竭誠謀國者。”

薛如此推崇“富民”在議會政治中的作用,顯然是想將其“工商立國”理念與“君民共主”思想融合起來,達成一致。這種高度推崇“富民”的觀念放在今天,仍不免引起許多爭議,但考之歷史,西方國家確實經歷了一個漫長的自“精英民主”向“大眾民主”過渡的過程;晚清之維新、立憲,論及民主,同樣也帶有這種推崇“富人”的傾向——譬如規定家產達到多少才有資格進入地方咨議局。薛福成在1890年代將個人的財富、地位與代議民主政治聯系到一起,不是“反動”,而是一種進步。

|