|

相關閱讀 |

張充和:一曲微茫,古色今香 附書畫作品

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

天涯晚笛 張充和口述 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. “李新乾就是這樣又能干、又可靠的人。他跟北大校園里很多教授、老師都很熟。他當時比我們小,二十多出頭吧,我至少大他十歲,因為買書賣書,跟漢思成了好朋友。漢思沒結婚就認識他了,常常帶上他一起看電影,一起騎車子出去玩。他送書上門來給我們看,不是非得要我們買,留下來看過了喜歡才買,不喜歡的他再帶回去。他知道我們需要什么書,有時候我們也把想要的書單子寫給他,他就四處給我們找。漢思不會講價錢,他從來就給我們最好的價錢……當時沈從文就很奇怪,說:‘漢思,怎么你們買的書總比我買的便宜呀?還便宜好多!’——呵呵,因為我們認識李新乾呀!” 27. 28. 張充和書畫 張充和收藏的古墨 「張充和手抄昆曲譜」珍藏版,余英時題,綾絹函套 張充和畫的《山居圖》 張大千以水仙的形態畫張充和表演的水袖 張大千畫張充和表演的昆曲 (完)

1.

“那天夜里,我怎么都睡不著了,滿腦子都是跟沈先生(沈從文)有關的事情。睡到半夜,干脆爬起來,研墨,寫字,順手就寫下了這四句話。” 張先生把紙張遞給我,點著上面的文字,解釋道,“不折不從,說的是沈先生的堅守。他一生經歷過各種坎坷,在‘文革’中也受過各種苦,可是他總是能堅守住自己的一點東西……”

“我學字多年,早就仰慕沈先生(沈尹默)的書風和大名,可是到了重慶,也不敢貿然造訪求教。那是一九四一年吧,我在重慶國泰戲院演昆曲《游園驚夢》,演出很轟動。章士釗作了詩,很多詩人唱和,沈先生也和了兩首,就抄錄在紙上托人轉給我,這樣我們就認識了,以后就常常向他求教。那時候到沈先生家,一進去先報上名字。他聽說我來了總是很高興,我就站在那里看他寫字,一站就站個半天。”

“沈先生(沈尹默)性格樂觀,一點兒也沒架子,寫字就用一張小桌子,站著寫,我就站在一邊為他拉紙。看他寫字真是一件很享受的事情。但他不要我學他的字,也不要任何人學他的字。他說,要學,就學他娘家的字——他說的‘娘家’,是他學書法追隨的各流各派的老祖宗。這個‘娘家’,可大得不得了啊!”

“要唱戲,首先得找人配戲,就是要找跑龍套的。在重慶,那一年演《刺虎》,我是屬于教育部的,要唱戲,龍套就得從自己所在的部門里找。開會商量,那四個龍套就在酒席上定了,就找王泊生——他原是山東省立劇院院長,當時在教育部任職;還有陳禮江,社會教育司司長;鄭穎孫,音樂教育委員會主任;還有盧冀野,就是盧前,他既會寫詩寫曲,又會彈古琴。這些人都算教育部里的官員,人面都很熟的。那天是勞軍演出,要大家捐款,各部會的長官都要來看。開場鑼鼓音樂一響,他們四個龍套一出來,大家全都認得,全場就拼命鼓掌。龍套一出場就拍手掌,這唱昆曲的可從來沒見過;這四個人又當慣了官,像在臺上演講,別人一鼓掌他們就點頭鞠躬,越點頭掌聲就越響,結果他們點頭鞠躬個沒完,場上場下的笑成一堆,幸虧不是在我上場前,不然這戲,可真就唱不下去啦……”

“胡適很喜歡寫字的,也喜歡到我這里來寫,我這里的筆墨紙張都全哪!他的字學的鄭孝胥,喜歡把撇捺拖得長長的。我問他,果然不假,他直笑:‘我的根底都被你看出來啦!’鄭孝胥的字在他們那個年代很風行,很多人學的。”

趙榮琛(京劇四大名旦程硯秋的入室弟子,題簽上寫著:“充和表妹以為紀念”)——“他是我祖母的姨侄。他們家是太湖的趙氏家族,家里有個‘四代翰林’的大匾抗戰時被日本人弄走了。狀元人家自然是看不起唱戲的,他叔叔唱戲的時候,就被家族除了名,趕出祠堂;可他還唱……”)

“(曲社唱過的戲)就那么幾出,《刺虎》、《游園驚夢》、《斷橋》、《思凡》、《鬧學》什么的。當時勞軍,各部會聯歡,唱的都是老戲,沒有新編的戲。現在的小孩子,拉拉幾天琴就要作曲了,就要編新戲了——弄音樂,哪有這么簡單!”

“重慶也有個曲社,就叫重慶曲社。一般總是由一兩位德高望重的老前輩挑頭,組織曲社的活動。我記得抗戰年間重慶的曲社是由項馨吾挑的頭,他是當時中央信托局的經理,老曲家。他年紀最大,與俞振飛同輩。我當時在教育部音樂教育委員會做事,也時常參加曲社的活動,大家一塊兒度曲、唱戲、排練、演出什么的。上面若有勞軍任務,或者要接待外國人,就去找重慶曲社。當時重慶政界、文化界好多人都是社員,其中還有兩位曲壇川字輩的新人,我在重慶師范還教了一批學生,應該說是人才濟濟的。我們每兩個禮拜聚一次,大家湊在一起唱戲。”

“我在師范教戲,歸在音樂系。執掌音樂系、同時在曲社里兼做文武場的,都是楊蔭瀏。他會彈琵琶,還會吹笛子。他把我唱的戲,都從工尺譜翻譯成五線譜。先讓一個姓葉的學生來翻,楊蔭瀏自己再做校對;然后讓音樂系的學生去唱,讓我再走一遍。他做得很認真,足足翻譯了十個旦角戲,印出來給音樂學院做教材用,我這里還有當時的稿本。他用中國樂器來配,翻得很準確,注上各種符號,還寫明‘張充和的唱法’,聽說后來還印成了書。”

“楊蔭瀏人也很好玩,典型的一個absent-minded(跑神,不專注),我們在昆明的時候就住得近,也在一起做事。記得那時候,他一天到晚在打算盤,我覺得奇怪,問他,他告訴我,他在計算音樂里的節奏。呵呵,他的算盤打得噼里啪啦響,原來是在給音樂算節奏!”

“那晚我演《刺虎》,正在后臺化妝,梁實秋和老舍在邊上練相聲,一邊練一邊大笑,我就要他們先講給我聽聽。老舍寫相聲很在行的,又是老北京,所以他是主角——逗哏的,梁實秋是捧哏的。排練時,有一個老舍舉著扇子要打的動作,梁實秋說:‘你到時別真打,比比樣子就好。’結果到了臺上表演,說到興頭上,老舍的扇子一揮,真的就打過來了,梁實秋沒有防備,這一打就把他眼鏡打飛了!梁實秋手疾眼快,一手就把眼鏡接住了。下面掌聲大作,以為是他們倆故意設計好的,就大叫:‘安可!’‘安可!’(再來一次)他們倆相對哈哈大笑,相聲講不下去啦……”

“我從教育部所在的青木關搬到北碚,就是從原來教育部屬下的音樂教育委員會,調到了新成立的禮樂館。禮樂館的成立也有一段來由:重慶在孫中山先生的忌日紀念活動中奏哀樂。蔣委員長說不對,人死超過三年,就不該奏哀樂了。一個國家,禮樂都不通,該要制禮作樂了!教育部于是下了命令,要遵辦此事。后來就成立了禮樂館。連鄉下人結婚的婚禮,也要制訂證婚的禮樂儀式。鄉下人禮拜天可以到禮樂館來,按新式禮儀結婚,由公證人公證,楊蔭瀏還給彈個鋼琴伴奏什么的,儀式很簡單,但隆重。”

“搬到北碚以后,日軍轟炸反而不多了。我們禮樂館的防空洞又是最好的,離辦公室很近,底下很深。我那段時間寫了最多的小楷,一般都利用第一次防空警報拉響,而第二次警報還沒響起來之間的時間。那段時間不算太短,正事反正是做不了了,寫小楷不費墨,拿起筆來就可以寫,直寫到第二次警報響起才擱筆,幾步就可以跑到防空洞去。待第三次警報響起來,日軍的空襲才真正到了。”

“我那時候二十多歲,每個月領五十多塊錢的薪水,還能資助我在昆明聯大讀書的五弟的生活費。那段時間我也交了最多的朋友。禮樂館在嘉陵江邊,江那邊是復旦(大學)。我們要過江去,水很淺,可以走在石子上過江,不用小船。復旦我的朋友很多,年輕年老的都有:章靳以、洪深、方令孺——大家叫她方九姑,他們常常過江來找我玩,唱曲、寫字、吟詩作畫的,很熱鬧。”

“我祖母是我學詩的第一個啟蒙人。祖母會做詩,能背很多詩。我五歲開始就跟著祖母背詩,讀詩,每次還要把我讀過、背過的詩似懂非懂地講給祖母聽。我出生八個月就離開了媽,跟祖母長大。祖母其實是我的叔祖母,她是李鴻章的侄女。她的父親李蘊章,是李鴻章的四弟。”

“我們和張愛玲不是一族的親戚。他們是來自皖南的張家,我們算是合肥的張家。《清史稿》上記的我曾祖父張樹聲的傳記,好像提到過曾祖與她祖父張佩綸有過什么關系。我沒見過張愛玲,日常生活里也和他們的張家沒發生過關系。李鴻章是安徽合肥人。合肥的李家和張家,是兩個大姓人家。不過我們家,民國年后就搬到了上海,后來又搬到了蘇州。”

“我祖母讓我讀的是家教私學,給我請過好多位老師。教我時間最長、對我影響最大的是一位考古學家,叫朱謨欽,他算是考古界后來很有名的夏鼐、唐蘭他們的長輩。他的國學底子好,一開始就教我給古書點句,讀史書、讀古文,就從斷句開始。一上來就要我點《項羽本紀》。他先點幾天,然后叫我自己點,點的是一種大版本的線裝書。他要我博覽群書,把文筆弄通,教我做詩、對對子,并不是死摳四書五經,教學風格沒有一點兒科舉味。”

“我寫字也是跟朱先生(朱謨欽)學的,他真草篆隸都會,也是用朱筆給我批改。我臨的《顏勤禮碑》,當時剛出土,是朱先生把新拓的拓片一條條剪出來,為我做成字帖,按原樣臨寫的。我看過后來出版的許多《顏勤禮碑》字帖,字體顯得很肥大,完全走樣了。那是因為拓片一經裱過,筆畫就被撐開了。”

“開學那天,當時胡適是國文系的系主任,在系里的Party(派對,聚會)上,他點著我的名說:‘張旋!你的算學不太好(其實是大不好),你要好好補一補呀!’我嚇壞了,跑到教務處去說:‘要怎么補呀?我怕補也補不成了,我加減乘除都不懂,我寧可不上了!’教務處的人一聽就樂了,笑著說:‘取了就取了,還補什么補,胡適是給你打官腔呢!’”

“寫詩么,我是‘隨地吐痰,不自收拾’……隨地吐痰,吐容易吐呀,收拾起來就不容易。我寫的那些詩,寫過了就算了,就不管了,都是別人幫我打掃、收拾起來的。所以《桃花魚》一印出來,我先就送給我弟弟定和一本。因為我里面的那些詩,好些都是他給我留心搜集、保存下來的。”

“那一年在南京——是七七事變之前的那一年,我給《中央日報》編過一年多的副刊,那副刊叫‘貢獻’,原來的主編儲安平到英國留學去了,是他們的社長程滄波找到我,說是胡適的推薦,讓我臨時頂代的。那時為了填‘報屁股’,我用假名寫過很多文章,寫過就丟了。有人(是卞之琳)后來留心剪留、抄存給我,也讓我丟了。”

“我不知道這算不算一見鐘情,至少是有點一廂情愿吧。那時候,在沈從文家進出的有很多朋友,章靳以和巴金那時正在編《文學季刊》,我們一堆年輕人玩在一起。他(卞之琳)并不跟大家一起玩的,人很不開朗,甚至是很孤僻的。可是,就是拼命給我寫信,寫了很多信。”

“他(卞之琳)后來出的書,《十年詩草》、《裝飾集》什么的,讓我給題寫書名,我是給他寫了;他自己的詩,讓我給他抄寫,我也寫了。可是我也給所有人寫呀!我和他之間,實在沒有過一點兒浪漫。他詩里面的那些浪漫愛情,完全是詩人自己的想象,所以我說,是無中生有的愛情。”

“確實有另外一些不相干的一起玩的人,追求過我,但都不如卞之琳這一段來得認真,持續的時間長。他的好意我是心領了,但這種事情不能勉強,我自始至終對他都沒有興趣,就看見他在那里埋頭做詩,你說我能怎么辦?”

“他(傅漢思)到了北大,就跟季羨林成了好朋友——因為季羨林是留德的,他的德文很好呀。季羨林又把他介紹給了沈先生(沈從文)。可以說,就是在北大這一段,漢思才開始把他的興趣轉向中文,最后做上了中國古典的研究的。我們認識的時候,內戰已經開始了,我在北大開的昆曲書法課,還沒正式開始教,就打仗了。我和漢思是認識一年之后在北平結的婚,那時候,城外已經炮火連天了。”

“他叫李新乾,是一家書店的年輕伙計。書店的名字,叫‘修綆堂’。他也是季羨林介紹給漢思認識的。你可別小看這樣的賣書工人,他懂書,文史哲、古今中外的都粗通一點,知道不同讀書人的不同需要。那時候,北平很多店家的伙計,都有這種能耐。”

“那時候,日常照顧我們的有一位女工人,就是我們的保姆,叫‘小挎奶奶’,因為她丈夫叫‘小挎子’,出身很苦,才二十幾歲就跟著我們,我們不能就這樣扔下她。所以我讓小挎奶奶跟著我們走。到了機場,逃難的人已經亂成一團了,那是軍用飛機,每個人隨身的東西要按分量來稱,就說小挎奶奶不能帶。我說:‘小挎奶奶不能帶,我就不走了!’他們一看我動了脾氣,就說:‘人帶走,東西都不能帶。’我帶到機場的那些最好的書籍、書畫,就這樣被留了下來,說我們先飛到青島,東西讓飛機回頭再帶。可是飛機到了青島,紅旗已經掛起來了,再也飛不回去了,多少好東西,就是這樣扔掉了的……”

“喏,墻上的這兩張小畫,就是張大千畫的我——畫的是戲中的我。這張背面的仕女圖,記不得他畫的是我唱的《鬧學》還是《思凡》了;這張線勾的水仙,卻是他畫我的身段——他說我甩出水袖的身段線條,讓他產生了水仙的聯想。就這么一轉一甩……我問他是否畫的就是我這個身段,他笑嘻嘻地說是。”

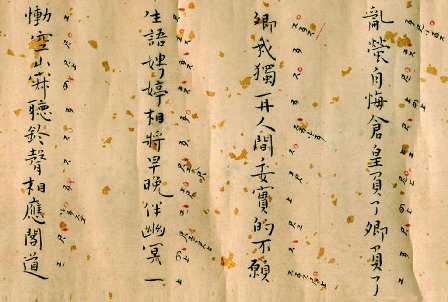

張充和自撰的對聯

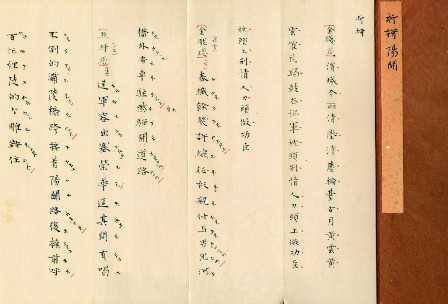

手抄的昆曲工尺譜

昆曲工尺譜

理想國 2015-08-23 08:55:38

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表