|

相關閱讀 |

史景遷:歷史中的真實

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

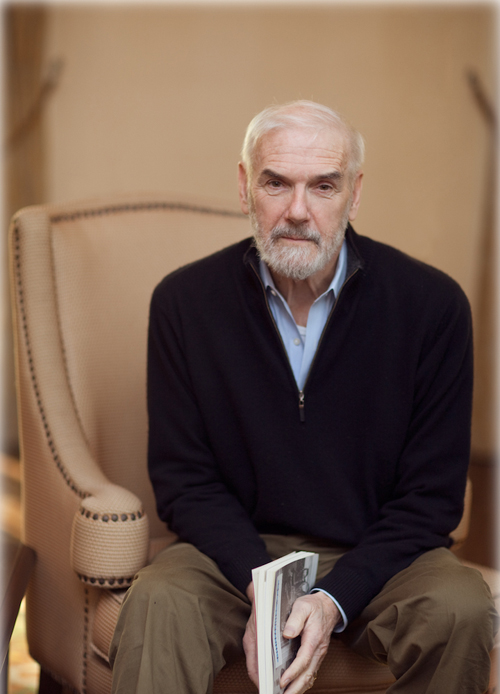

“中美文化艺术论坛”一场名叫“叙事的力量”座谈会中,历史学家史景迁是嘉宾中最沉静的一位。

不仅仅因为他年纪大——史景迁今年75岁,举手投足十分轻缓,说话声音也小,外加他的英国口音,有时候都很难听清。参与座谈的其他几位都是壮年的记者,包括美国非虚构作家,国际政治记者马克.丹纳(Mark Danner),摄影记者苏珊·梅塞拉斯,凤凰卫视记者蒋晓峰。他们谈论新近发生的新闻,利比亚的乱局,卡扎菲的尸体,埃及的革命,最久远的也不过是伊拉克战争。这些仍旧热气腾腾的新闻是当下的组成部分,它们既是记者们寻找“真实”的来源,也往往制造了假象。

史景迁谈论的是历史,是更久远的过去,相比于新闻更加静态却又从另一个纬度记录真实。

史景迁被公认是最有影响力的汉学家之一,自1974年以来,他完成了14部有关中国的历史著作,包括《追寻现代中国》,《天安门:中国的知识份子与革命》,《王氏之死:大历史背后的小人物命运》等。他在历史塑造现代中国所扮演的角色方面有详尽的写作。他叙事生动,善于从细节入手还原历史更广阔的背景。而关于“叙事的力量”,他说历史书写的意义也在于尽可能地接近真实,历史更像是真相的“卫士”。

记者:您提到过中国的历史留档栩栩如生,好像文学作品,您是什么时候第一次接触这样的历史材料的?

史景迁:当我开始研究曹雪芹一家,我研读清朝康熙年间的历史。曹雪芹的祖父和叔公为康熙工作。所以曹家跟当时康熙朝廷有联系,这些都写在小说上头。在历史上,曹雪芹的祖父曹寅是个真实存在的人物,不是红楼梦中的虚构角色。他确实是康熙皇帝的一个臣子。

1961年,我去台北。那时候外国人很难来中国,到台北反而容易多了。很多中国的文献都流到台湾。我有个在澳洲首都堪培拉工作的朋友,他在澳洲国立大学,我们一起工作。而他又有一个朋友是负责管理当时位于台中的那些文件的。这位朋友允许我研读康熙和曹寅的手稿。我能亲自阅读这些文献很幸运。

我想我喜欢康熙。因为他的母语是满文,他从小就必须学习汉语。康熙的书法非常清晰,运笔缓慢。不同于草书。对于一个外国学者来说帮助很大。曹寅的书写一样是清晰且运笔缓慢的。他当时只是个大臣,但写得相当仔细、精确。但从这些手稿中,我了解到这些是很基础的史料,有些被用在《大清历朝实录》中,书中也有引用到康熙的亲笔纪录。除了上述的官方文件,还有成千上万的故事能告诉我们关于中国的问题,以及以前发生过什么事情。比方说,清朝曾经试着抵抗与外国的通商,并且孤立外国商人。

在很多方面来看,这是一个时代的双重文化。我发现这就是早期中国民族主义的复杂性,以及中国人的复杂性。虽然康熙是满人,他也同时被汉化。在他的心中,汉人与满人之间没有冲突,即使有不同的婚姻风俗,不同的穿著,比如满人妇女不需要裹小脚,满清政府也不允许满人裹小脚。但汉族女人有这样的习俗。

该如何定位中国在世界上的角色?中国是统治者?或是在进行尝试?我认为中国是在尝试和发现,找寻自然的疆界和领土的幅员。康熙和他的孙子乾隆扩张清朝的领土,涵盖至新疆、青海等省份。康熙也在台湾驻军,并使台湾入中国的版图。我相信在康熙之前,台湾跟内地甚少往来,只有一些极少数的贸易。康熙将台湾纳入中国历史。我猜想台湾当时应该是划分为一个郡,之后升级成为一个府。但台湾在被划分为省之前,就在光绪年间的后期被割让给日本,成为日本的殖民地。这带给我许多新的角度来切入历史。

记者:您对中国民国的历史也是在同时期产生兴趣的吗?

史景迁:在研究早期清朝历史以及康熙年间的历史之后,我对民国的历史感到极大的兴趣,也就是共和的历史。

当时中国有多接近于成功地建立新政府?在晚清时期,帝制因为日本的关系而迅速分崩离析。什么会是其他的选择?会是交替性的议会吗?会有选举吗?答案是肯定的。

1912年,中国举办了一次意义重大、关于地方议员的选举。之后就开始发现省份的历史。我了解了关于广西、湖南的地方历史。对于这些地方与统一,或是把各地通通统一起来的历史,我觉得很有兴趣。是什么力量把这些通通聚集在一块?这力量有多强大?在民国期间,为何中国还是没有一个成功的、有效的国民政府?我认为那是因为他们对于地方性的忠诚。老百姓和政客无法统治军队力量,也无法管理军队将领,也就是军阀的力量,因此形成割据的状态。之后英国、法国、日本、德国、俄国进军中国,这些国家通通入侵,中国无法再坚持住。我想了解这段历史的各个方面,这就是为何我提及这段历史为中国早年的革命。

记者:您好象提过一个观点,如果想把国家带向正确的方向不能再依靠赖毛泽东的主张?

史:是的。过去发生太多事情了。毛泽东曾经是中国有权势的人,但那时代已经过去,已经成为回忆。虽然毛泽东的信念仍然被共产党所维护着,但对许多人来说,明显地有许多转变的可能性。困难点在于需要安静的改革,而非愤怒的对抗,因为我不觉得在中国的任何人能从后者得到好处。大家需要聚集在一起,然后尝试去评估非常多的事情。中国的历史辽阔无边,但它明显地还需要一些陈述。该如何陈述?这跟任何秘密无关。应该从省份、城镇、阶层或家庭开始。谁能做决定?应该就是当地的人民,由他们自己来诠释当地的章程。

1949年是个新开始。辛亥革命以后,中国共产党假设了许多选择。而现在我们需要有世界观。我读过北岛创作于1978或1979年间的诗。这些诗作非常美妙。当时正值中国的民主运动,之后我了解到这与邓小平的权力是同时发生的。邓小平在毛泽东去世后上任,他是另一段完全不同的传奇。每个中国家庭都经历过那段历史。

西方学者研读中国的文本,他们假设中国在近两年会有第六代的新领导人执政。对中国而言,这是个有许多新机会的时机,也是个中国经济强盛的时机。辛亥革命之时,中国经济实力孱弱,国民党也并不强势。不过现在中国是全球金融的一部分,成为世界的一部分,中国可以决定如何开展更广阔的资源和旅游事业,或是与澳洲、巴基斯坦等国贸易。这些国家都兴致勃勃地想与中国合作。中国该如何从这样的机会中获取最大利益?这些问题引起我的注意。

记者:在您的写作中,也经常关注民族融合与移民。

史景迁:美国文化是一个大熔炉,各国人民来到美国,然后最后变得相似。在中国就完全不是这么一回事,人们保持自己的个别性,中国的地方主义也远比美国来的复杂。目前在美国,外来移民和迁徙是个问题,而政府正为了这些问题感到头大。而在中国,这件事情尚未完成。

我对明末以外的历史不是很了解,但我知道之后的历史与明末发生的事情息息相关。我发现中国人在17世纪去过法国,比方说胡若望。他到了法国,但无法适应环境,因此变得很不稳定。他在当时可以说是一个中心人物。胡的状况使得他必须进入心理机构,他无法融入法国社会,但他也回不了中国。因为旅途不仅要花费他两年的时间才能回到北京、或广州,而且旅费昂贵。

张岱则是另外一个例子。他是我写的最后一个故事。他是个学术的奠基者,同时也是满族统治之下的牺牲者。同时,他见识到明末清初的许多问题。他是优秀的教育家。经过满族20年的统治之后,我认为张岱很有可能是中国的民族主义份子。张岱的寿命比他自己预估得还长,他写了《陶庵梦忆》这本文字精细美妙的书,书中记录他的梦境。

我对于中国人生存的韧性感到无比敬佩。这个国家有各种不同的地方主义。每个人做出明朗的决定肯定是非常困难的。我没怎么读过当代中国小说。不过有一个故事,我在北大看到,那是关于世界错误的一面。这个故事关于蓝风筝,内容是一个孩子把风筝从树上弄下来的故事。这故事写于1990年,大概只有十页。在西方国家,出版了很多关于中国人文革的回忆录。这些显现出人们被迫沉默,但他们之后又有了话语权。政治因此得到了解放。

记者:您选取历史人物来描摹,有什么标准吗?

史景迁:我并没有设限,也没有任何日程。历史是一连串关于人的故事。通常是我试着了解段历史,或了解某个人物,比方说张岱,比方梁启超或洪秀全。之后我可能必须去香港,台湾,或我自己的国家英国、日本等等,以取得资料。我觉得很幸运的是能找到正确的资源。我试着让数据源去形成故事,而不是直接将数据源放进叙述当中。这些文献想说明什么?过世的人想说什么?他们怎么分析这些机会?而我们该如何了解他们是如何去理解那时代的困难之处?

这就是为何个人的故事能显现出差异。如果再更深入探讨,你会发现有很深刻的不同之处,不同的背景、不同的期待、不同的家庭等等。每个环节都让故事变的更复杂。不过我喜欢这样,人们的生活给我一些线索和方向。大家都说我写的是传记,我不这么认为。传记的规模宽广,而我对每一个单一的细节有兴趣。比如说有多少细节能完善这个故事。许多学者会在细节中失去了故事的主轴,因为他们得到太多细节。书写历史应该要有所选择,剔除不必要的部分,否则故事就失去它的张力。

来源: 《天南》杂志 | 来源日期:2012年第一期 | 责任编辑:黄南

史景遷 2012-04-18 02:50:01

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表