|

相關閱讀 |

老南京:槳聲燈影秦淮

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

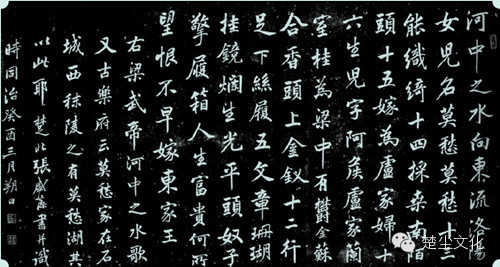

□六朝金粉,秦淮艷影;虎踞龍盤,人文薈萃。 □在葉兆言充滿感情的筆下,秦淮歌女的命運,文人學者的風貌,紫金山的古樹,玄武湖的碧波,抗戰烽火,民間生活……南京在滄桑厚重之外,平添了親切感和真實性。 □350幅精挑細選的南京老照片,配以詳盡而感性的文字解讀,從各個層面對南京進行了直觀的呈現,這些永恒的瞬間,使已經逝去的人物、風景、事件,鮮活地再現于眼前。 □在葉兆言的文字里,在老照片的畫面中,南京的過往,仿佛觸手可及。 “老城影像叢書”即刻起活動價開售,關注服務號“楚塵的店”后回復“包郵”領取“包郵卡”,限時限量,筒子們抓緊啦~~~~(點擊文末左下角“閱讀原文”一建關注“楚塵的店”) 秦淮河兩岸,早在六朝時就是繁華地段。這張照片攝于1888年。 昔日的繁華嫵媚,似乎也已隨著秦淮河水緩緩逝去。 “秦淮燈船之盛, 天下所無。兩岸河房,雕欄畫檻。倚窗絲幛,十里珠簾。”古人文章中的繁華,在這張老照片中,仍然能窺見到一斑。 秦淮河是一條文化含金量很高的河,人們提到它,不由自主就會把歷史拉出來。有關秦淮河,無非兩種聲音。一是它的繁華,十里秦淮,六朝金粉,許多人大把地扔銀子,醉生夢死,快活一天是一天。一是它的傷感,“淮水東邊舊時月,夜深還過女墻來”,這是醉醒時分的感覺,往事不堪回首,所謂“歌舞樽前,繁華鏡里,暗換青春發”。兩種聲音結合在一起,于是就出現秦淮八艷,出現李香君和柳如是,出現馬湘蘭和寇白門,艷絕風塵,俠骨芳心,雖然是妓,卻比男子漢大丈夫更愛國。人們不愿意忘掉這些傾國傾城的名妓,在詩文中一再提到,溫舊夢,寄遐思,借歷史的傷疤,抒發自己心頭的憂恨。 攝于1910 年的秦淮河畔文星閣,又稱魁光閣,表示這里是讀書人發跡的地方。 風流不忘愛國,這是秦淮河槳聲燈影中的重要旋律。說起來也可笑,中國的文化人有時候真沒出息。明亡于清以后,漢族士大夫沒能耐復國,只好到秦淮河去愛國,在妓女中尋覓知音。自宋朝南遷,中國人的柔弱委頓之風,逐漸惡習難改。武不能收復失地,文不敢針砭時弊,結果就只能一頭扎進秦淮河的脂粉堆,在美人圈里打滾,在琴棋書畫上消磨時間。有了這樣的中國人,國家不亡也怪。醉生夢死造成亡國,亡了國,更加醉生夢死。 天王洪秀全玉璽, 璽文為“太平玉璽,天父上帝,天兄基督,天王洪日,主王輿篤,救世幼主,真王貴福,八位萬歲,永賜天祿,永定乾坤,恩和輯睦”。 清人所書梁武帝蕭衍(464—549)莫愁湖《河中之水歌》 太平天國一路打到南京,首都便定在了這里。農民起義,想問題總有些簡單。洪秀全顯然不喜歡妓女,一到南京,就下令禁妓,而且他顯然還是一位要干涉別人性生活的天王,在他眼皮底下,男女得分開來住,設男營和女營,即使是夫妻,也不能隨隨便便。管得這么嚴,秦淮河的妓女沒飯吃,只好往上海的租界跑。這一跑,南京的商業蕭條了,民風干凈了許多,秦淮河的繁華也不復存在。繁華是人民群眾享受物質生活的重要前提之一,妓不是個好東西,可是有時候就這么怪,缺了它,秦淮河不僅不熱鬧,而且害得許多與妓女配套的行當,都沒飯吃。 曾國藩的湘軍來到南京,雖然殺了不少“長毛”,可他畢竟是讀書人,知道迅速恢復繁華的重要,也知道如何恢復的竅門。要繁榮商業,最立竿見影的辦法,就是“效管仲設女閭”,允許恢復六家妓院。曾國藩被譽為封建社會的“完人”,立功,立業,還立言,死后被追謚為曾文正公。他的古文成就很高,大家所熟悉的《曾文正公家書》,一直到今天,仍然可以是暢銷書。曾國藩成為清古文桐城派后,湘鄉派的杰出代表。名師出高徒,他的學生俞樾和薛福成,也是很好的古文家。俞樾是章太炎的老師,是已故紅學家俞平伯的曾祖父,而中學課本中常選的《觀巴黎油畫記》就出自薛福成之手。 曾國藩的照片,是誰拍攝已無法考證,可能是外國人。 皇帝賞賜曾國藩的碑,這是皇帝給手下戴高帽子。 俞樾(1821—1907)。曾國藩的得意門生,清末著名學者、文學家、經學家、古文學家。門下有章太炎、吳昌碩、井上陳政〔日〕等。 就是這么一位完人曾文正公,繁榮南京的市容,也只能出此下策。據說一開始的那六家妓院,是硬指標,妓院的人數多少不論,妓院數量不許突破。這當然是騙人的鬼話,只要開禁,事情也就明擺,開了禁就別想再攔住,魔瓶的塞子被拉開,魔鬼的節日也就到了。《清稗類鈔》第十一冊上記載了當時的情形: 一時士女歡聲,商賈麇集,河房榛莽之區,白舫紅簾日益繁盛,寓公土著聞風而來,遂大有豐昌氣象矣。 開禁果然立竿見影。談到近代上海經濟史,有一點不該回避,這就是太平天國的革命,把南京的有錢人,都嚇到上海租界去了。別以為租界的繁華,是外國人的恩賜,外國人賺的可是中國人的錢,是中國人自己繁華了租界。秦淮河開禁,商人富紳和成群結隊的妓女又攜手重返,上海租界人口驟減,工商業立刻隨之蕭條,于是“阛阓遽為減色,擲纏頭者非復如前之慷慨矣”。 秦淮藝妓。不知道這照片怎么拍的,好像是在照相館,因為身后像是布景。 民國時期的妓女 莫愁湖中的曾公閣 繁榮“娼盛”是一個令人哭笑不得的現象。娼盛是一個尷尬的場景。羅素在《婚姻革命》中,認定賣淫制度輔助了婚姻制度,而妓女得以存在的真相,就在于社會“另立了一些女人,滿足男人的需要,對于這種情形,社會雖然羞于承認,但又不敢使人們得不到滿足”。西方的一位神學家托馬斯·阿奎那,公然把妓院比喻成一座宮殿中的下水道,沒有下水道,整個皇宮便積滿污物,如果將妓院從世界上清除掉,那么整個世界會充滿獸奸。據說當年德國首相俾斯麥訪問英國,在一軍港上岸后,發現市面很蕭條,一打聽,得知是禁娼所致,歸國后便宣布英國海軍不可怕。英國人聽說了,想想很有道理,立刻解除娼禁,市面隨之繁榮。 無論是一代完人的曾國藩,還是哲學家羅素,還是神學家托馬斯·阿奎那,還是德國首相俾斯麥,共同點都不是以一個嫖客的眼光來看問題,他們自己并不是嫖客。多少年來,禁娼和開禁,始終成為秦淮河的話題。因為有了禁,所以要開禁,而開禁,又意味著新的禁令很快就會頒布。翻開厚厚的歷史,找不到公開贊賞妓女的政府。公元前600年,齊國的管仲設女閭,“征其夜合之資,以充國用”。所謂女閭,就是妓院,是世界歷史上有案可稽最早的泄欲場所,和它相比,由梭倫創造聞名世界的雅典國家妓院不得不屈居第二。 古代稱妓為官婢,亦曰官奴。漢武帝時設營妓,營妓的作用,是在軍隊中“獻伎,呈身,侍宿”,妓是帝王犒賞和控制軍隊的手段之一。在人們的心目中,妓總不是什么好東西,除了唐朝,各朝政府對妓,差不多都是采取了禁的態度,當然這禁,只是不許政府的官員嫖娼宿妓。在封建時代,妓是官方行為,具有國營性質,即一切都由國家管理,官方來保護和收稅。官員嫖娼是犯法的,女人私自賣淫,也犯法。逼良為娼是個很大的罪名。 古代的“妓”和“伎”相通,意謂妓不僅賣身,更多的時候是賣藝。官妓和營妓在某種程度上,又是國家劇團,而古人和妓女來往,精神享受絕對多于肉體交易。官妓時代和私妓時代的禁,最大不同就在于,前者禁止政府官員出入風流場所,后者不許私自非法賣淫。簡單地說,秦淮河的繁華,和官方允許的妓院設在這里有關。古人要想風流,就可以帶著大把的銀子到這兒尋歡作樂。古時候,并不是什么地方都可以開設妓院。秦淮自古多情水,這里既然給了特殊的政策,于是經濟也就得到了特別的發展。 乾隆年間出版的《續板橋雜記》上寫著: 秦淮河房,向為妓者所居,屈指不過幾家,開宴延賓,亦不恒有。自十余年來,戶戶皆花,家家是玉,冶游遂無虛日。 民國時夫子廟秦淮河兩岸 民國時期秦淮河畔街景 秦淮河從官妓時代步入私娼時代,一切都改變了,從崇尚歌舞技藝,擅長琴棋書畫,轉化為赤裸裸的人肉交易。“國營的公娼”逐漸敵不過“個體的私娼”,妓女已成為純粹的泄欲工具和被剝削對象。秦淮河再也出不了李香君和柳如是,出不了馬湘蘭和寇白門,嫖客中也見不到侯方域和陳臥子。自晚清以后,民風大變,不屬于國營而是個體的私娼,野蠻拉客,到處泛濫,秦淮河獨步妓壇的風光已一去不返。上海的租界,北京的八大胡同,廣州的陳塘和東堤,很快就顯露出后來居上的崢嶸。 1923年,年僅二十五歲的朱自清,和比他小兩歲的俞平伯結伴游秦淮河,兩人分別以此經歷,寫了同題散文《槳聲燈影里的秦淮河》,發表在當時的《東方雜志》上。這兩篇文章影響很大,被譽為美文的范例,常常被選入課本。其實,僅僅從文學的角度來說,文章都很稚嫩,并不適合作為范文。朱俞二位當時還年輕,而且那是白話文剛開始的年頭,除了魯迅和周作人兄弟,能寫出嫻熟的白話文的人并不多。 選這張照片的原因,是覺得朱自清先生的眼神很有意思,《槳聲燈影里的秦淮河》所以獨特,和朱先生的這雙眼睛有關系。對于秦淮歌女來說,這眼神太一本正經。 朱自清寫作時的秦淮河畔小公園 這兩篇文章的重要意義,在于流露出了當時進步青年的活思想。“進步”這兩個字,在今天似乎已經不太重要。進步仿佛只適合于那種特別落后的時代,在進步的時代里,我們常說的詞是時髦。朱自清先生是第二次游秦淮河,第一次什么時候,他沒說,只說自己過去曾隨著朋友,去聽過兩次歌,這次重游,聽說歌妓年前已被取締,“覺得頗是寂寥,令我無端的悵悵了”。這是故事開始前的心態,朱先生顯然是喜歡聽歌的,聽說沒有歌女了,有一種說不出的遺憾。 沒想到游河時,歌妓不但照樣出現,而且與過去相比較,有過之無不及。公然有人跳上船來,死皮賴臉糾纏著讓點歌。不妨想象一下當時的窘境,本來還覺得有些遺憾的朱先生,此時胸口怦怦直跳,在槳聲燈影中接過歌本,裝出大方地向歌妓們瞥了一眼,胡亂將歌本翻了幾下,趕緊奉還。來者又把歌本塞給俞平伯先生,俞先生連接的勇氣都沒有,不住地揮手,說“不要,不要”。 糾纏的人實在太多,這條船過去了,那條船又迅速靠拢過來。此時此情此景,真正感到不自在和狼狽的,只是朱先生和俞先生兩個書呆子,在皮條客瘋狂的夾擊下,他們狼狽地逃跑了,事后開展了一番當初應該如何拒絕的討論,朱自清覺得板著臉說“不”的態度太冷,太傷那些歌妓的心,無論有什么樣的理由,讓歌妓的希望落空,多少有些“不作美了”。朱先生認為應該和顏悅色,好聲好氣,和皮條客擺事實講道理,應該說:“你不知道,這事我們是不能做的。”俞先生覺得朱先生的想法太可笑,因為皮條客完全有理由可以反問,他們可以理直氣壯,說你們又不是太監,為什么不能做。如果和皮條客解釋為什么,又無異于對牛彈琴。大家都覺得對方不對,這兩種人水火不容,沒辦法一起說道理。朱先生、俞先生的《槳聲燈影里的秦淮河》,既讓我們窺探到當時“娼盛”的一斑,又讓我們看到新一代知識分子,和以往的舊文人,心態上已經有了劃時代的不同。朱先生坦然承認了自己想聽歌的愿望,聽歌不比狎妓,正如歌妓可以賣藝而不賣身。秦淮河上歌聲四起,歌舞升平,當時唱的顯然都是小曲,肯定動聽。然而理智往往能占上風,朱先生明白歌是一種自然流露,歌妓既然被逼為歌,其歌必然失去藝術趣味,因此,對于她們的不幸身世,應該哀矜勿喜。俞先生更以周作人的小詩表明自己的觀念: 我為了自己的兒女才愛小孩, 為了自己的妻才愛女人。 《槳聲燈影里的秦淮河》美化了河水,讓人們誤以為當時還是一池清水,其實,這完全是一個錯覺。比今天嚴重污染的秦淮河的水質略好一些,早在20世紀二三十年代,秦淮河就屢屢臭不可聞。秦淮河的文化變了味,秦淮河水,也一起改變了顏色。秦淮河的繁華,并不因為它僅僅是人肉市場,然而繁華二字,卻脫離不了藏污納垢。 民國時期的夫子廟 夫子廟的攤販 國民政府定都南京,新任市長劉紀文要建立新首都形象,下令禁娼。不久,蔣介石又提出要搞新生活運動,秦淮月牙池那道照壁上,赫然寫上了“實行新生活,嚴禁煙賭娼”十個大字,風氣頓時為之一變。可惜,時逢1929—1934年世界性經濟危機,中國的經濟備受影響,南京工商團體迫于經濟形勢,建議政府解除禁令,秦淮河于是很戲劇性地進入了禁還是不禁的怪圈。各界人士紛紛商討論證,得出的結論是禁了明娼,暗娼并未見少,作為重要財政收入的花捐,反而全部流失。 國民政府定都南京,新任市長劉紀文要建立新首都形象,下令禁娼。不久,蔣介石又提出要搞新生活運動,秦淮月牙池那道照壁上,赫然寫上了“實行新生活,嚴禁煙賭娼”十個大字,風氣頓時為之一變。可惜,時逢1929—1934年世界性經濟危機,中國的經濟備受影響,南京工商團體迫于經濟形勢,建議政府解除禁令,秦淮河于是很戲劇性地進入了禁還是不禁的怪圈。各界人士紛紛商討論證,得出的結論是禁了明娼,暗娼并未見少,作為重要財政收入的花捐,反而全部流失。 南京國民政府要人云集 國民政府的大佬們,中間四位是蔣介石、胡漢民、蔡元培、吳稚暉。這些人來到南京,不久,國民政府就成立了。 南京國民政府大樓 盡管有婦女代表堅決反對,南京轟轟烈烈的禁娼,最終不了了之。新生活很快被譏為“性生活”,禁娼也成了“事實上竟不能禁,而形式上不能不禁”的游戲。當時的《大夏晚報》曾做過詳細報道,說市府路一帶有“私娼集團拉客舉動”。“集團拉客”四個字,如火如荼,頗為壯觀,報道的結尾說: 我們贊成禁娼,也不反對開禁。政策的施行,應該求其貨真價實,掛羊頭賣狗肉,是最要不得的。 這篇報道說出了當時的“娼盛”真相。民國時期秦淮河的繁華,有無數歷史老照片可以作證。燈紅酒綠,槳聲燈影,隨著南京城內的小火車和寧蕪線接通,新建的鐵路橋太矮,大畫舫無法經過,加上水太臭了,人們開始紛紛上岸,在秦淮河沿岸大做文章,貢院街一帶“戲茶廳”鱗次櫛比,歌女舞伎登臺獻藝,游蕩子弟趨之若鶩。30年代以后的秦淮畫舫,已經失去了往日魅力,是否在秦淮河里蕩舟,已經變得無關緊要。 鼓詞歌星小黑姑娘的玉照。民國時期,南京人喜歡聽大鼓,這小黑姑娘應該算是今日大鼓表演藝術家駱玉笙的前輩。小黑姑娘剛出道的時候,與另一名家白云鵬在夫子廟打擂臺。白氏一唱,噓聲四起,小黑唱畢,掌聲雷動。小黑姑娘漂亮,回眸一笑,眾生傾倒,然而艷則招非,貪色者得不到,就毀她。于是最后的結局,小黑姑娘嫁了一位商人,從此匿跡鼓壇。 民國時期的明遠樓,市府所在地,因為就在夫子廟,這里的“娼盛”,一直讓市政府感到丟臉。 一艘艘停泊岸邊的畫舫,成了歌女清唱的舞臺。夫子廟一帶是流行歌曲泛濫的地方,京戲、文明戲、新式話劇、好萊塢電影、大鼓、說書、評彈,各種藝術形式,都能在這里找到觀眾。和全國各地的妓女集中地有所不同,秦淮河娼妓再多,以娛樂為主的特色,始終沒有變。秦淮河怎么改變,仍然還是一個藝術世界。民國前是這樣,民國后也是這樣,國民政府定都南京是這樣,抗戰以后,在汪偽政權的統治下,仍然是這樣。秦淮河從來就不僅僅是妓女和嫖客的天下。 在南京人眼里,燈紅酒綠,秦淮歌女的身份,一直很可疑。沒有多少人愿意相信賣藝不賣身,但是從一些歌女的行為上,仍然能看到“秦淮八艷”的遺韻。當年張恨水在南京定居,常聯絡一幫文人記者,與相熟悉的歌女雅聚,借喝茶而座談。歌女訴說自己的故事,說男人的種種丑行,最后都變成了張恨水的小說。和“秦淮八艷”一樣,秦淮河的歌女向來是小說中的重要人物。其實,歌女中成才的大有其人,譬如王玉蓉后來成為京劇名伶,王熙春步入影劇界,成為上海的電影明星;譬如黃梅戲中的頭牌花旦嚴鳳英,一度也在秦淮河畔賣唱伴舞,她當時的名字叫嚴黛鳳,知道的人也許還不太多。 當歌女身不由己,出淤泥也可以不染,很多歌女力圖改變處境,想把握自己的命運。譬如群芳閣舉辦的歌后評選,曾以得票最多當選“歌后”的王玉蓉,就一邊賣藝,一邊偷偷地在京華中學讀書。新女性是當時許多年輕女性仰慕的目標,即使是俗為歌女,也心向往之。王玉蓉當上了歌后,有人向經常涉足青樓歌場的校長告密,道貌岸然的校長聞訊勃然大怒,認為歌女和妓女如出一轍,立刻以敗壞學風為名,將王玉蓉開除出校。校長能出入歌場,歌女卻不能讀書,難怪當時有記者路見不平,拔刀相助,紛紛寫文章抨擊。 在街頭茶館喝茶的客人。喝茶是一項有益的休閑活動,識得此中滋味,覓來無上清涼。人們總喜歡坐下來,喝著茶,聊些什么,說說秦淮河的槳聲燈影,即使是在這種最簡單的露天茶館里也一樣。可惜現在已聽不見當年喝茶的人,都說了些什么。 抗戰前,為了有別于私娼,南京的歌女曾被勒令佩戴桃花章。歌女們覺得此舉有損人格,一個個拒絕佩戴。南京的各大報紙,為此展開了激烈論戰,雙方引經據典,褒貶桃花。一方認定桃花好,如“艷如桃李”,如“桃符”為祥瑞;而另一方卻堅決反對,提出“桃花命薄”、“桃花江是美人窠”、“輕薄桃花逐水流”等比喻。連算命的也按捺不住,跳出來湊熱鬧,說桃花是兇星,主“男為癆瘵,女為風塵”。 當局的勒令顯然帶有歧視。胳膊扭不過大腿,歌女們不樂意,也只能佩戴,因為違者將被吊銷營業執照,人總不能不吃飯。“七七”盧溝橋事變爆發,南京的新生活運動委員會基于國難當頭,下令取締女招待侑酒。“侑”是勸的意思,有些相當于今天的陪酒女郎。女招待不許再勸酒,而且和歌女一樣,也要著侍服佩證章上崗。四個多月以后,南京淪陷了,這一點,新生活運動委員會的官僚們并未想到。

楚塵文化 2015-08-23 08:40:17

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表