|

相關閱讀 |

別樣眼光 史景遷的中國歷史味

|

>>> 春秋茶館 - 古典韻味,時事評論,每天清新的思考 >>> | 簡體 傳統 |

史景遷說,在整個世界的版圖上,中國是一個重要的、極有魅力的存在。西方人需要花長時間去消化分析他們拿到的資料。“能一目了然的東西并不存在。我們對中國的看法越模糊,越多面化,離那最捉摸不定的真實性也就越近”

史景遷(Jonathan D. Spence) 1936年生于英國薩里郡,漢學家,現為耶魯大學教授,曾任美國歷史學會主席,與魏斐德、孔飛力并稱美國“漢學三杰”。他以獨特的視角觀察中國歷史,并以不同尋常的講故事方式來寫歷史。主要著作有《王氏之死:大歷史背后的小人物命運》《皇帝與秀才:皇權游戲中的文人悲劇》《追尋現代中國 》《天安門:知識分子與中國革命》等。

序

“這些凸起作什么用?”史景遷輕聲問。

他視線的正前方,是一件商代晚期的戈父丁簋(guǐ),除了頸部紋飾,周身布滿圓形小凸點,類似三千年后Tod’s鞋上的豆豆。

“純裝飾用。”上海博物館青銅器研究部的胡嘉麟博士作答。

“Hi John, I like the steamer! 孟子常常說起它……It’s beautiful!”金安平驚喜地將史景遷引到兩件蒸食器(steamer)面前:商代晚期的獸面甗(yǎn)和西周早期的南單甗。雖然已經做了祖母,金安平的聲音舉止里依舊可尋女學生氣,那是帶有臺灣成長背景的知識女性所特有的。

當胡嘉麟講到鎮館之寶大克鼎乃是周孝王近臣、一個膳夫總管鑄造的,金安平忍不住又喚一聲“John”,將這一照見“權勢周邊”的史實譯給丈夫聽。

史景遷在大克鼎銘文的拓印件前佇立良久。他幾乎是貼在櫥窗玻璃上辨識那些古遠的文字。櫥窗里的燈光散射在他的輪廓上:瘦削的臉龐,灰白的胡子,清亮的眼睛,仿佛古希臘赫爾墨斯的頭像。

這對夫婦沉浸在莊嚴靜謐的青銅器世界里,久久不肯離去。幾天前在成都的杜甫草堂,他們也是這般流連忘返。

現實中偶爾的打斷——比方在博物館一樓遇到的這位高瘦的外國青年:“盡管冒昧,我還是想問,您是喬納森•斯班塞先生嗎?我是某人的學生。”——方能令史景遷從他的中國夢里醒來。友好地交談,盡量滿足地簽名,以及幽默應對21世紀大面積出產的全球化作物:粉絲——“哦,這里發生了什么?”

史景遷作品在全球化時代的暢銷,或者是對現代人粗暴對待語言的一束辯解:美好的語文是人類需要、喜愛的,并難以過時。最令他吃驚的是,在法語、德語、意大利語、漢語、韓語等等譯本之后,如今土耳其人也能聽他講中國皇帝的故事了。

在上海的大部分時間里,史景遷不怎么說話,優游地看。那雙眼睛明亮柔和,仿佛漫著水汽的溫泉。他的臉上始終籠著一層夢幻之氣。在充滿聲色的人群之外,他好像獨自擁有一個時空。當汽車駛過外灘,他的臉向著車窗外,悄聲說出所見:“教堂。”他說話的聲音很輕,大笑也止于六七分,如微風掠過。

與他共事10年的余英時先生稱他高雅溫厚;美國漢學家魏斐德說他有獨特的沉吟方式、夢囈般的講述,尤其是歷史畫面出現在他腦中的時候。每當他投入一個歷史題材,那里面的人就會走動發聲:三四百年前滿族人會在結冰的池塘上滑冰,桃花會在春日里綻放,小販在兜售貨品;有人在搭船,有人雇了一頂轎子,有人連鞋子也沒得穿……甚至,那些人心里的喜樂和哀傷都可以慢慢地、慢慢地講出來。這時候,他便像一位建筑師,或者玩拼圖游戲的孩子,把那些散落在歷史深處的圖像連接起來、搭建成樓。

“在不同的樓層看不同的風景,”史景遷說,“如果能在底樓看見一段往事,也很好。”

他熟練地使用筷子。他在雞尾酒調制方面的技能令他對成品的諸多細節都可提供改進方案,但他仍然彬彬有禮地向調酒師傳達鼓勵:第二杯比第一杯好。他至少說出三四個不同的英文詞匯,來表達“令人感興趣的”這一意思。

金安平在耶魯大學歷史系教書,研究對象是先秦諸子。她的祖父金毓黻先生是滿人,一位低調的史學家。1990年代初,史景遷在收集太平天國史料時與他的同仁和弟子打過交道,聽說了不少金先生的往事,“領略到某種大家風范”。

“我們在西黑文住,有一塊3英畝(注:大約等于18畝)的花園,種了許多花。每次當我說,我們再開墾一個bed(注:12 beds=45英尺)吧,史先生就會很累。常常有小鹿來偷吃玫瑰,我就會訓斥它們。史先生已經退休,主要是看書、寫作。答應別人的要寫完,交出去也不大關心銷量。我們都喜歡讀詩、小說,常常分享好的段落。我們也愛看電影——1935年以前的美國電影,五六十年代的英國電影、意大利電影;法國新浪潮是年輕時喜愛的,如今不敢回頭再看,因為,它們好做作啊……”

金安平話音剛落,一旁的鄭培凱教授(香港城市大學文化中心主任,史景遷在耶魯的第一個弟子;與夫人鄢秀共同完成了廣西師大出版社“理想國”史景遷系列作品的重新編譯)對《南方人物周刊》記者說,你若寫報道,應該寫上:他們過著幸福的生活。

史景遷立在和平飯店11層九霄廳的落地窗前,注視著黃浦江。這里曾是第二次汪辜會談的所在。因為恐高,他扶著窗欞,脊背微駝。窗外,是明麗的外灘,游人如織,小艇在江面上綴著,很像青銅器館里春秋時期那尊子仲姜盤,上面有古人捏塑的鴨子、魚兒和蛙。

史景遷的背影深深地印在窗前,那是他看上海、看中國的角度之一。那一刻,窗內的他與窗外的世界,渾然一體。

史景遷立在和平飯店11層九霄廳的落地窗前,注視著黃浦江。這里曾是第二次汪辜會談的所在。因為恐高,他扶著窗欞,脊背微駝。窗外,是明麗的外灘,游人如織,小艇在江面上綴著,很像青銅器館里春秋時期那尊子仲姜盤,上面有古人捏塑的鴨子、魚兒和蛙。 (圖 / 雍和 )

史景遷文筆之優美,狀物寫景之功力,在當代漢學家中獨一無二。西方出版界稱他為“詩人史家”——是的,子曰:“不學詩,無以言。”

看這段《康熙》中的夏日塞外:

步出長城之外,清新的空氣和濕潤的泥土令人為之一爽;舍山間小路,策馬躍入粗獷的莽原,森林覆蓋的群山起伏,猶如密密匝匝的青紗帳。愈往北行,視野愈加開闊,數百里內一覽無余……雖時值盛夏,但樹上有露珠閃亮,一些樹葉已開始變黃,宛若深秋的景色。(馬敏譯)

遠邁長城,水土甚佳,令人神清氣爽:離開坦道,深入不知名國度;迤邐群山,蓊蓊郁郁。往極北行,視野天闊,目窮千里……至若盛夏時節,樹積寒露,林葉初黃,仿佛九月暮秋。(溫洽溢譯)

對于“英語世界大眾史學的文體家”的語言,譯者說,實是難事。然而怎么譯,氣味都在。

史景遷出生在倫敦北郊的一個讀書人家庭。1920年代后期,他的父親Dermot Spence先后在牛津大學和海德堡大學任教,能說一口精良的德語。戰時動蕩,德莫特先生也在出版社和畫廊工作過,編過英國小說家拉康德(Joseph Conrad)的一部作品。史景遷告訴《南方人物周刊》記者,父親還參加過二戰:朝鮮戰爭。

一戰期間,他的外公在英國西部港口城市布里斯托爾的克利夫頓學院教書。他的母親在倫敦上中學,迷上了法國文學。史景遷開玩笑說,蔣介石出生時其母在念佛,所以佛教對他一生有影響;他之所以與中國結緣,可能因為他出生時,母親正讀一本有關中國的書。

史景遷有兩位兄長,一位是古典學者,一位是化學工程師;他的妹妹是電影制作人,同時也是法語、德語和意大利語的專業譯者。

史氏作品中溢出的醇厚的人文氣息,令《南方人物周刊》記者在專訪時忍不住探究他深厚的歐洲背景,比如,他在寄宿學校11年的經歷——

那是一種叫作Arizena(音)的寄宿學校制度,對英國普通家庭來說非常不錯,當然不包括領導人家庭。當孩子7歲或8歲被送到寄宿學校,分兩個階段,每階段5年,每年只在假期回家2-3次。因此老師的影響在某種程度上比父母要來得多。但同現在的教育相比,那并不是一個很好的環境:孩子們太集中了。現在的孩子能看錄像和電影,那時候只有教科書,我在寄宿學校的較高階段仍然沒有獲得任何有關中國的知識。那一代年輕人,也不會對此特別挑剔或批判,因為這是制度。

當然寄宿學校鼓勵人文教育。包括宗教教育,讀《圣經》;學戲劇,像莎士比亞的悲劇,我們也自己演;詩歌,主要是英國詩,而那時候我對美國詩挺著迷……都是五十多年前的事了,但我印象中文學多過社會科學和自然科學。實際上我們在13歲的時候有過一次選擇,他們管那叫“13個字母(One-third letters)”,類似文理分科,選擇科學和數學的可以讀到其他領域的東西,我選擇的始終是偏向文科這邊的,讀了好多英國文學和歷史,也學了好幾種語言(法語、德語、意大利語、拉丁文、希臘文等等)。但那些年好漫長,你得跟許多專心學習的孩子待在一起,他們都很用功。當我在耶魯第一次接觸中國歷史的課程……我的意思是,全世界都知道(中國),但我那時并不知道。

記者對歐洲人文教育的想象與史先生不經意透露的另一面的評價——某種狹窄、單調、枯燥的成分——相遇,顯示出“角度”的神奇。

13歲時,史景遷入學南部的溫徹斯特學院,英國最古老的公立學校之一。有一次,史景遷向魏斐德指出:1382年,溫徹斯特學院在漢普郡創立的那一年,明朝洪武帝朱元璋鎮壓了胡惟庸的謀反,廢除了宰相一職。魏斐德覺得,某種程度上,史景遷在歷史研究中跨越時空的能力非常像另一位溫徹斯特學院的老校友阿諾德•湯因比(Arnold J. Toynbee)。

在溫徹斯特,史景遷每周去小教堂8次,這是必修課。他常常溜進祈禱室,讀那些法語或德語的贊美詩。暑假多在一個位于法國鄉村的交換家庭的城堡中度過,他在漫長的下午打網球,或者在黃昏時觀察蝙蝠們向著昆蟲俯沖。

那是一種浸淫而非訓練。什么叫浸淫呢?上博青銅器館的保安員孫建新大抵可以解釋——他在青銅器館待久了,講得出每一件寶物的特點、出處,還能辨識《師㝨簋銘文》上的金文。

史景遷至今感謝溫徹斯特——知識的搖籃、牛津劍橋的超強預備隊。他在那里勤奮學習,曾獲得歷史獎學金。他閱讀廣泛,也寫詩,不過自認評論的才華甚于創作。

1954年,當他從溫徹斯特畢業時,已經服完兩年兵役,軍銜是二等中尉——

1914年至1918年的第一次世界大戰讓上百萬的英國年輕人犧牲在戰場上,許多家庭都有慘痛的記憶,因為它的涉及面如此巨大。二戰來的時候,我還太小不夠年齡,但我父親參加了,我比較幸運地能在英格蘭中部的初等學校念書。那時候英國國內愛國主義情緒相當強烈,年輕人都準備著去軍隊服役,離開軍隊后通常繼續上大學。所以當我在溫徹斯特念書時,參軍、上大學,都已一一排定。我服役兩年,大部分時間駐守在德國,那是一支由德、英、法、美組成的四國聯軍。然后,前進。

那兩年當然是有益的一課,它讓我學會在傳統英國社會之外觀察和思考,它會讓人對責任、共同體和民主政府有期待。

史景遷隨后考入劍橋大學克萊爾學院,專業是英國史,尤其是憲法史。那是一段“有魔力的、激動人心也冒冒失失的”時光:他很快躋身于學校頂級文學圈子,成為校刊《格蘭塔》的編委;二年級時,他被任命為校報《大學》的主編。當年同人曾這樣描寫他:身材細長、面有菜色、含含糊糊。他那時非常想成為一個小說家,但稍后謙虛地承認自己“無話可說”,轉而寫仿作,那是他在溫徹斯特就擅長的。當他1959年拿到學士學位時,志業尚未清晰。

他喜歡沃爾特•佩特(Walter Pater)和李頓•斯特雷奇(Lytton Strachey),那是一些將文學和歷史出色融合的唯美主義作家;他尤其喜歡維吉妮亞•伍爾芙(Virginia Woolf),那是布魯姆斯伯里派和現代意識流的集大成者。

在談及張岱《陶庵夢憶》的寫法時,他提到普魯斯特;在談及《康熙》的第一人稱寫作時,他提到尤瑟納爾的《哈良德回憶錄》。此次上海之行,他又于閑聊中增益了這份作家名單:英國作家伊夫林•沃(Evelyn Waugh,被認為是20世紀最杰出的文體家之一),尤其是他早期的諷刺小說;狄更斯對小人物的書寫和簡•奧斯汀語言中的機鋒,都對他產生過影響。

他告訴記者,當年溫徹斯特的同學少年,好幾位后來成了小說家。

貳

汪榮祖先生是史景遷著作堅定的批評者,曾在《史景遷論》中寫道:“他是英國人,早年以交換學生身份就讀耶魯大學,畢業后留校任教……”

這個交換項目,史景遷說,是由一個叫保羅•梅隆的耶魯畢業生創立的獎學金,專供劍橋學生。而校史記錄上,這個獎學金寫明提供給“第一流的學生”。

費正清先生曾經寫過那個“第一流的”年代:

1936年當我在哈佛大學教授中國史時(注:那一年8月11日,史景遷出生在英國薩里郡),我遇到了幾乎是整個教學生涯中最聰明的學生:本科生白修德(Theodore White)和博士研究生芮瑪麗(Mary Clabaugh)。芮瑪麗是從塔斯卡盧薩(美國亞拉巴馬州西部城市)的瓦薩學院畢業來學世界史的,但一聽說有中國史便轉向這個領域。她嫁給了哈佛另一位研究中國史的學生芮沃壽(Arthur F. Wright)。20年后,當他們雙雙赴耶魯教書,芮瑪麗遇到了她最聰明的學生:史景遷,一個剛從劍橋大學來到耶魯的年輕人。據芮瑪麗說,她安排了史景遷最初的學術訓練,赴澳大利亞師從清史大家房兆楹先生。

而史景遷說,芮瑪麗之所以結識房兆楹,是當年胡適引薦房先生及其夫人杜聯喆在美國國會圖書館編纂清代名人錄。

從英國史轉向中國史,是史景遷所作的最復雜的決定之一。回顧往昔,他說,取決于一連串的“偶然”,如果他沒有被劍橋選中參加梅隆交換生項目,他不會接觸到耶魯的課程;如果兩位芮教授不曾從斯坦福大學轉到位于紐黑文的漢學重鎮耶魯,中國歷史不會在他面前徐徐展開。

芮沃壽主要研究佛教史和隋唐史,芮瑪麗以研究同治中興聞名。“與他們交談之后我突然意識到,探索中國史一定會很有趣。我相信一定有許多因素促成了這個暗含邏輯的決定。”史景遷留下幾處言外之意,可以讀取一個正在走向衰落的大英帝國的青年,對另一個遙遠的古老東方帝國的好奇。

芮瑪麗介紹他讀瞿同祖關于中國地方政府、何炳棣關于社會階層流動、張仲禮關于中國士紳、蕭公權關于中國鄉村的著作。

在最初的閱讀里,他立刻就看到了人——貴族、知識精英或者地主士紳階層,這是他在英國和中國的歷史里實實在在感受到的。他們如何受教育,如何從中受益?在中國,考取功名可以做官,管理國家;而在英國,階層的晉升更多地依賴于所擁有的土地。他比較他們的日常生活、讀書授業、婚喪嫁娶、子女教育,著迷于每一處發現。

不久,他去往澳大利亞,在房兆楹家里住下。房先生是一位滿腹經綸的飽學之士。楊聯陞曾在給周一良的信中說:“論明清史料史事,今日當推房兆楹、杜連(聯)喆夫婦。”房用一種中國傳統的師傅帶徒弟的方式對待他。

“我對房先生的感覺難以言傳,包含著敬畏、崇拜、喜愛和警醒。”史景遷在房先生的葬禮上遇到后來成為他妻子的金安平,她在哥倫比亞大學東亞研究所讀博時,也曾師從房先生。二人談起共同的老師,金安平說,先生和風細雨、誨人不倦,史景遷說,老師在指出我的錯誤時可是相當嚴厲的。

史景遷在耶魯求學期間,傅漢思在東亞語言文學系任教,他的妻子張充和則在耶魯美術學院教授中國書法和昆曲。史景遷上過傅漢思的中國古典文學課,由此結識充和先生。2002年,金安平的《合肥四姐妹》英文版出版,頗受歡迎。

此番上海停留兩日,便有研究者拿了張先生在1940年代寫的散文專從蘇州趕來與金安平見面。面對這些舊作的浮現,金憶起張先生的口吻:“安平啊,那些年輕時寫的東西不好,不要收進去。”

此番中國美院的演講中,史景遷談到一個重要的背景:太平洋戰爭以后,耶魯大學是美國培養東亞語言人才的一個重要基地。1949年,楊聯陞、趙元任都曾在耶魯的中文基地教過書。史景遷入學時,中文、日文、東南亞語種都有,他甚至一度想學滿文;但語言學習已經開始轉型:從戰時一般的交流需求轉向和平時期了解對方的歷史文化和社會。鄭培凱1972年入學時,仍能感受到那種氣氛,只是語言功能漸歸學術。

史景遷告訴《南方人物周刊》記者,他覺得滿人入關是中國歷史上很重要的一個節點,他最初的興趣也聚焦在17世紀的明清之際。房兆楹先生指導他讀清代正史,其間他也回耶魯同兩位芮教授交流。就在這時,芮沃壽給他一個有益的提示,教他觀察中國歷史中的一些cliché,即老生常談——在他起步的階段,導師就提示他正史中有很多敘述是值得推敲的,而觀察的角度至關重要。

(注:大約同一時期,史家郭沫若完成了以“翻案”為主旨的歷史劇《蔡文姬》和《武則天》,對曹操與武則天多有美化;而時任高校歷史教材編審組組長和主編的翦伯贊,就“反修防修”背景下的史學研究致信中宣部副部長周揚,信中提到“忠王是農民革命英雄,有缺點,但不應苛求”。)

鄭培凱初到耶魯,也發現了美國史學界區別于國內的重要一點,就是沒有一個標準史,歷史有各種各樣的講法。在國內,他學到的是大歷史,宏觀,浩浩湯湯;在耶魯,學的是如何捕捉歷史中活生生的有血有肉的人。“每個個體都很重要,不管是皇帝,還是一般的老百姓、販夫走卒。整個史實就是生活本身。”

當時,清史檔案中比較重要的部分保存在臺中的故宮博物院。房兆楹與當時看管這些檔案的負責人相熟,便引薦史景遷去查檔。多年以后,當一茬又一茬的記者問他:您什么時候第一次到中國?史景遷很自然地回答:1963年我第一次到臺灣,而1974年我第一次到大陸。

臺中縣霧峰鄉北溝是一片蔥郁的山林,山腳下的庫房是防空洞建構,空間狹小,光線不足,許多檔案尚待編目。當管理員抱出一堆康熙年間的奏折,客氣地問:可是這些?看看有沒有用。史景遷在心里稱頌:不是有沒有用,這是天大的恩賜了!他在那里停留了10天或者兩個星期,研讀曹寅奏請康熙的折子,有些是紙質的,有些是微縮膠卷——他是第一個摸到原件的西方漢學家。

“看到過影印本的《康熙朝漢文朱批奏折匯編》,對皇帝常見的口吻‘知道了’印象頗深。您看著那些硃批,是否也會有種恍惚,感覺康熙就站在您面前?”《南方人物周刊》記者問。

用我的話說,那是“一個越過我肩膀的注視”。他是非常坦率的,當然也會發怒。作為一個皇帝,他記下的政事和日常生活出人意料的直白……我喜歡他。他在位61年,平定臺灣之亂、三蕃之亂,解決與俄國在邊疆的沖突;他把一些秘密放在心里;他最信任的是自己或者說自己的記憶。我后來意識到,在康熙的材料中還有其他領域可寫,我當時著重于內政,想知道在他眼里,統治是什么。

他早已讀過《紅樓夢》,知道作者的祖父叫曹寅。“當我在中國正史里讀到曹寅是一個包衣(注:包衣阿哈,滿語,意指家奴)、織造、巡鹽御史時,這意味著什么?他如何應對無限的皇權?”

透過這些充當皇帝耳目的密折,史景遷看到了曹寅生活的時代的各種制度,看到了繼承帝業的康熙仍在摸索中的治理手段及其相當的彈性;他也看到深得皇帝信任、署理若干肥缺的曹寅是如何深諳見風使舵,懂得利用機會謀利但從不竭澤而漁,閑散耽美,偶爾正氣凜然,又安于隨波逐流……綜合制度、文學、政治各種文獻,一個活的曹寅躍然紙上。當中國的粉絲們一個勁兒追問史景遷對于“帝皇”(包括康熙、雍正、洪秀全乃至毛澤東)研究的興趣,他小聲說:我第一個感興趣的人物其實是曹寅……只是他的開口幅度過小,聲音也低,不知是否被聽到。

“滿清征服中國后,改變了中國人的生活,我想知道滿清奪走了什么,而中國人又失去了什么?過去我研究康熙、雍正,想知道他們如何在中國建立新秩序,為中國帶來什么改變。到后來,我覺得應該去研究被征服的這一方,他們到底失落了什么。”史景遷說。

1965年,他的博士論文《曹寅與康熙:主人與奴隸》出版。魏斐德記得他的導師列文森是如何因這部書而興奮:“清史研究,不會再出現這樣的作品。”而作者一出手就顯成熟的文筆也令列文森贊嘆:“這個人像天使一樣在寫。”

《曹寅與康熙》為史景遷贏得了頗有分量的波特論文獎(John Addison Porter Prize)和在耶魯任教的機會(注:美國名校通常不留自己的畢業生在本校任教職)。

鄭培凱補充了另一個重要背景:60年代后半期,在德里達的影響下,耶魯最有名的比較文學系出了一個“四人幫”:保爾•德•曼、希利斯•米勒、哈羅德•布魯姆和杰弗里•哈特曼,他們先是結構主義,繼而解構主義,總之,相當活躍。歷史系不知不覺受到這股彌漫校園的風氣的影響,許多學者從觀念史轉向思想史、社會史,同學們也開始大量接觸心理學,讀弗洛伊德……耶魯期間,所有的現代派、后現代派活動鄭培凱都參與了。

“后現代史學有一個立論叫‘彌縫’,意思是說,他們相信歷史敘述中肯定存在縫隙甚至整塊的空缺。因為有著深厚的歐洲文化傳統的底子(人文的底子),史景遷能夠用一種新的眼光、新的角度來看待中國的史料,從中發現一些被忽略的東西——用他的話說,否則就被浪費掉了——他知道在歷史中,什么是值得珍惜的。”鄭培凱說。

所以,當史景遷的第四部著作《王氏之死》1978年出版后,哈羅德•布魯姆(注:那位寫出《西方正典》、《影響的焦慮》的先生)說:“不管它被歸于虛構還是歷史重構,它是文體和敘事上的杰作(masterpiece)。”

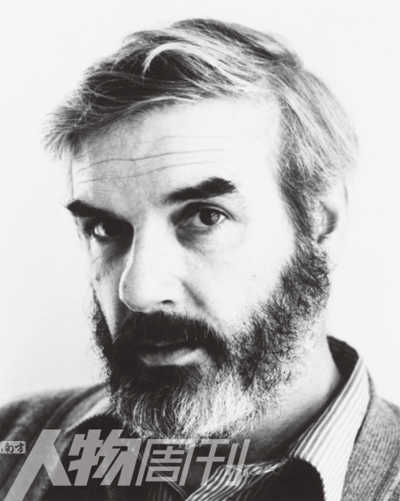

青年時代 史景遷

叁

耶魯大學圖書館的小花園里有一尊雕塑“知識牛”,牛身上下堆滿圖書和文具,與國內證交所門口同類雕塑一樣,它也傳達某種“牛氣”。

《王氏之死:大歷史背后的小人物命運》就緣于1970年代史景遷在耶魯圖書館里讀到的大清《刑案匯覽》,其中記錄了一宗山東郯城王氏與人私奔后被丈夫所殺的命案,尸體是在雪地里被發現的。加上《郯城縣志》以及郯城知縣黃六鴻的《福惠全書》中的相關記載,原始材料不過十幾頁。

校譯者李孝悌說:“方志這一類資料,在中國史研究中再普通不過,大多數以中文為母語的史家信手翻過,不費吹灰之力,卻從不曾在這些看似因循呆板的資料中,看到任何可以大做文章的質材。”而史景遷看到了,開始了他的歷史重構——

魏斐德記得某個傍晚,他和史景遷穿過衛斯里安大學的校園。

“你最近在寫什么?”魏斐德問。

“我發現了一個非同尋常的故事之核,”史景遷瞇起眼睛,盯視前方:“關于婦人王氏的被殺……尸身蜷縮在雪地里。”

這次費時頗長的書寫中最為特別的是,史景遷引用了蒲松齡的《聊齋志異》——依據是大約同一時期,蒲松齡在山東寫作,并在命案發生前到過郯城。

“對我而言,唯有通過蒙太奇的形式,對(《聊齋》中)這些形象作某些結合,才能超越那個已逝世界中的其他資料,更趨近王氏,表達出她在臨死前的睡夢中可能有的一些想法。”

無論如何,故事的主人公王氏是在全書臨近尾聲的第五章(理想國譯本第133頁)出場的。此前,各種姓氏的婦女的故事,共同編織了史景遷想告訴讀者的:當地一般民眾的“面多菜色,體無完衣”、大清的律例、地方賦稅、各種社會制度,以及,婦女卑賤的地位和悲慘的命運。

那段王氏臨死前的夢境展示得唯美、優雅,有詩的質感,如果不看上下文,1672年山東的一位裹了腳的婦人在夢中宛如歐洲中世紀的林中仙女,這與隨后而來的謀殺構成一種奇異的張力。

史景遷對于歷史想象的探索,在這部書里達到了頂峰,他將虛構的小說納入材料的方法引來不少批評。“有人喜歡這本書,有人認為太過分了。”

而當時第三代漢學家,如魏斐德、孔飛力,都在試圖打破費正清所建立的大版塊的歷史場景再現,從政治史、經濟史、軍事史和精英人物轉向地方史、社會史和普通人。這二人后來與史景遷一道,并稱美國“漢學三杰”。有人總結:魏斐德以選題和史料取勝,孔飛力以方法和視角著稱,史景遷以敘事和文筆見長。

史景遷的作品在美國學界也經歷了一個被逐步接受的過程。據鄭培凱回憶,耶魯學風相對保守,早年史景遷常受同行前輩圈點:你英文好,但中文底子不夠好啊;有人說他壓根兒就是用的二手材料;還有人說他根本就是在寫小說。然而,老一輩漢學家如費正清的中文更不好,史華慈的中文也一般,但是他們很用功,很會留意。

史景遷有一大一小兩個書房,常常幾個題目一起展開。當他有新發現時,會興奮得同金安平講,投入寫作時,若有電話鈴響,他會不高興。寫作過程中,常有中國來的學生或助手幫他核實材料。即便如此,基本的史實錯誤時常發生,批評者已經一一指出。

史景遷的讀者是誰?首先是耶魯大學的學生,其次是略偏左派的知識分子。“耶魯學生很聰明,史先生從來不低估他們,但也知道這些學生沒有這個領域的背景,所以需要照顧,也就是說,他的學問不是在正文里展示的,學問在后頭,在注腳里。”鄭培凱說,“其實,學問中最大的東西,還是對文化傳統的一個認識。”

70年代,史景遷開的中國近代史課只有四十多個學生。鄭培凱畢業后第一次回耶魯,史景遷悄悄對弟子說:我現在有兩百多個學生了。90年代中期,大陸學者馬敏在古堡高聳、春藤繞墻的校園里發現史先生的課上每每有五百多人。而鄭培凱再一次回去,發現全校最大的講堂里,七百多學生在聽史教授從晚明講到當下的中國。為此,史景遷曾獲得麥克阿瑟基金會31萬美元的獎教金。

他于1990年出版的三卷本《追尋近代中國》,取代費正清、徐中約的同類通史,成為美國大學里最受歡迎的教材——這意味著,年輕一代的西方人從他的敘述里開始了解中國。2013年,他完成了對這部教科書的第三次修訂。

左起:金安平、史景遷、鄭培凱、劉瑞琳、鄢秀 圖Muto

肆

半個世紀以來,面對浩瀚的中國歷史,史景遷不斷產生新的疑問——

明朝滅亡的原因是什么?明朝士紳階級失落的是什么?如果不是那么珍貴,他們為什么寧愿家破人亡也不愿接受清朝的統治?前朝遺民的夢里還有什么?于是,就有了《張岱的浮華與蒼涼》。

丹尼爾•笛福在《魯賓遜漂流記續集》里,為什么借魯賓遜之口,對中國字、中國學術、建筑、食品、文化及中國人的儀態樣貌,都提出嚴厲的批評?

乾隆年間來華的英國特使馬卡特尼在回國后,以西方近代的勝利者眼光撰寫了極其蔑視中國的文章和書籍,認為中國一定要自我改善,否則會在歷史中消失——這也是幾十年后黑格爾的觀點——是如何影響歐洲人將中國認識為“一頭睡獅”,反過來又影響到中國近代知識人的?

從早期傳教士湯若望、南懷仁,到清末的戈登、赫德、丁韙良、傅蘭雅,到民國的鮑羅廷、白求恩、陳納德、史迪威,這些人帶著幫助這個國家的愿望來到中國,為什么遭遇一系列挫折?1960年蘇聯為什么撤回他們派往中國的專家?這種不同文化碰撞的困境后面,是否存在幫人者的強勢和偏見——把一個社會改造成西方社會在鏡前照見的自己?(史景遷提到英國第一位高階海軍軍官Anson指揮船艦在廣東靠岸,依照國際法要求中國提供需要的補給,被中國人毫不猶豫地拒絕了。回國后,他著書對中國極盡嘲諷,被當時的中產階級廣泛閱讀。)于是,就有了《改變中國:在中國的西方顧問》。史景遷掌握多種歐洲語言的優勢在搜集材料的過程中體現出來,同樣,《利瑪竇的記憶之宮》也受益于這種語言才能。

如果不是榮升主教的法國神父在復雜的心緒之下保留了原始記錄,如果不是巴黎當年的警局和瘋人院都有檔案留存,今天的人怎么會知道1722年有一個叫胡若望的廣州門房曾被神父帶到巴黎?(注:此前有一位皈依基督教的中國人樊守義比胡早10年到過歐洲,但沒有留下足夠多的痕跡)胡若望最初是沖著年俸20兩銀子去的,結果在瘋人院里待了3年然后被送回廣州,他的哪些舉動讓巴黎人認定他瘋了?如果那個時候康熙被送到巴黎,會發生什么?于是,就有了《胡若望的疑問》。(注:這本1987年出版的書題獻給“柯林以及伊恩”,他們是史景遷與前妻Helen Alexander的兩個兒子。海倫是一位藝術家。)

落第的、皈依了基督教的廣東人洪秀全最初接受多有誤讀的《勸世良言》,得到一本《圣經》后,為什么將它據為己有?他為什么會那樣理解《圣經》?他為什么最后按照自己的意思來修改,以便以“更純正”的方式將上帝的旨意傳達給信眾?為什么他開始慢慢相信自己已經不受世道評判?為什么這場由農民起義構造而成的天國會被認為是社會主義的原型?為什么人類歷史上數次重演這類由千年盛世和天啟式信仰所導致的悲劇?于是,就有了《上帝的中國之子》。

改良和革命,這兩個貫穿20世紀中國歷史的主題,在梁啟超、魯迅和丁玲,以及配角秋瑾、沈從文、瞿秋白、徐志摩、聞一多、老舍那里是如何體現的?由精英階層和受過良好古典教育的人發起的“五四運動”,是否締造了一個傳統,抑或僅是一次可列入經典的探索?于是,就有了《天安門:中國的知識分子與革命》。(注:費正清先生從中看出了史學由社會科學轉向“文學和人文關懷”的重要突破。余英時先生認為,史景遷在此書中給予人物的篇幅大小或著力輕重“并不以他們的身份或地位之高下為標準,而是看相對于闡明當時的社會狀態和一般人性而言,他們究竟可以發揮多少作用。”記者亦留意到史先生對近代中國女性的關注:他選取的丁玲有著波瀾壯闊的一生,用王安憶的話說,拍成電影比蕭紅更深刻;在以照片為主的《中國世紀》里,給了兩個頁碼、5張照片的篇幅來講述林徽因。)

受出版社指定,史景遷還于1999年出版了一本150頁的普及性傳記《毛澤東》。本刊記者向史先生請教:他在寫作中做了哪些盡量靠近主人公內心世界的嘗試,以及,從“上帝的中國兒子”洪秀全到“人民的大救星”毛澤東,是否也有一根隱而不彰的線索,來解釋一些不可思議的事情在中國不同的歷史時期都能變成現實。可惜,穿著深紅色羊毛襪踩在地毯上(一邊是匆匆整理行李的金安平教授)接受采訪的史先生因為行程緊湊,未能談開便往機場去了。

史景遷對每一部作品都希望有所突破,因為每一部的題材、環境、人物都在變。他用第一人稱為康熙描摹自畫像,用日記體寫胡若望的遭遇,用圖片形式講述由晚清到1990年代的“中國世紀”……他的注腳別開生面,絕少有理論、術語出現,更像是支持文學敘述的相關史實的展示。

我并不想提出某些哲學的觀點或立場,或對文章的風格提出形而上的見解。就我個人而言,我覺得史學并不是要讓人費解。我總是盡可能用英文寫作,這是我的母語。但在我看來,這些史料從中文翻譯過來時,既可以保留分析性文字,又能將英文和中文的風格統一起來,從而使作品的文字比較優雅,這是我創作的一貫追求。這樣的話,讀者就能最大限度地獲取作品中的信息,同時擁有一種美學的體驗。

曾有學者說,史景遷書寫歷史的魅力就在于他掌握到讀者面對歷史時的微妙心境——歷史不是那么冰冷遙遠,而是可供讀者投射情感、釋放想象的私人場域。這或許顛倒了因果:正因為歷史在史景遷那里本就不是一團冰冷的學問,而是文化、文學、個人情感與想象的綜合體,所以,他那樣講故事,令讀者產生同樣的反應。

鄭培凱說,所謂講故事,從《荷馬史詩》、《圣經》、《伯羅奔尼撒戰爭史》、《羅馬帝國衰亡史》開始,人類就在講述自己的故事;所謂史家,究其考據辭章,也都是在做重新整理知識、重新建構故事的工作;與史景遷中文名密切相關的史家司馬遷,一生所事,不過“究天人之際,通古今之變,成一家之言”。所以在根本上,史家都是從自己的角度、以自己的眼光書寫著歷史。所以在西方,學生們總被告知,歷史就像彩虹,是有許多種光譜組成的。

“這也是歷史的迷人之處。”史景遷說。

他談到黃仁宇——

我很欣賞黃仁宇教授的作品,我們曾在一起討論過歷史寫作的問題,發現彼此意氣相投。我覺得他的寫法是許多歷史寫作方式中比較坦率的一種。在《萬歷十五年》中,他采用了一種多重敘事、多點透視的方式,將多個人物的故事結合起來,以國家的視野,為歷史撰述提供了一種更為廣闊的視角。我對此十分感興趣。而我通常是以某個具體人物或某一類人物入手,來搭建精密的線索,從而深入挖掘歷史事件的真實內涵。

當史景遷出現在復旦大學文史講堂,過量的學生不得不被引進另一個分會場觀看錄像直播。臺下,復旦文史研究院研究員董少新與本刊記者聊起當年閱讀遠東版史氏作品的感受:“他可以那樣結構、排布、設置懸念,吸引你讀下去。當時最大的收獲是:歷史原來可以這樣寫!雖然學界對他仍有爭議,但我相信真正偉大的歷史作品應該是這樣的。”

《南方人物周刊》記者用將近一周時間細讀了尚未譯介引進的畫冊《中國世紀》,難以放下。史景遷、金安平夫婦在1990年代中期通過各種渠道,在全世界范圍內收集了250多張罕見的歷史照片:晚清時以辮尾為規在黑板上畫圓的算學先生;三寸金蓮的真容;1919年5月4日的天安門舊城樓;中國第一位在好萊塢從影的明星黃柳霜;內戰時車輪下的死尸與死馬,有幸得到醫治的傷員絕望的眼神;民國妓女們的茶歇;天災、逃難、外交、宗教、一個接一個的運動,還有那些改寫過歷史的大人物們……令人難以忘懷的,是那些普通中國人臉上的神情,這與史景遷一貫的眼光和美學相符;他的評述也同樣精準而令人深思。

1996年蘭登書屋剛剛出版此畫冊時,聞一多的孫子聞丹青在倫敦書店看到,激動地打電話回國告知友人。本次為《南方人物周刊》攝影的雍和先生,當年為畫冊貢獻了6張照片。

事實上,在史景遷此次來大陸的主題——廣西師范大學出版社重譯史氏系列作品之外,他對當代中國的關切和把握,散落在正待引進的著作里,散落在不同時期的訪談里,散落在他為《紐約時報書評》所撰寫的每一篇有關中國的文章里。譬如,他為基辛格《論中國》所寫的書評和對錢鐘書的《圍城》、莫言的《生死疲勞》的評論,以及為楊絳英文版《干校六記》所作的序言。

在論《生死疲勞》的結尾處,他寫道:“書中描寫的許多性糾纏中,也顯現出了這種反政治的激情。如此看來,中國的小說正在取得自己應有的地位,小說作者也在主張新的表達自由。”

史景遷對中國當代文學接觸不多,只讀譯成英文的。當記者報出他曾經引用過的兩位當代作家的名字,他表現出茫然——如同我們時常引用也未必讀過一樣。他倒是提到,中國的古典小說和戲劇,如《牡丹亭》、《金瓶梅》、《紅樓夢》如今越來越能引起西方人的注意。

伍

第一代漢學家費正清的研究實實在在地改變了美國對華政策,史景遷說,他只想引起讀者對中國的興趣,對這個東方的“他者”有一些了解,能理解就更美妙了。但事實上,史景遷的學問也影響到政客。此次在中國美術學院的講座中,主持人榮新江教授半開玩笑地告訴同學們:“我聽說,美國總統來(華)之前要當幾天他的學生。”

1999年3月,史景遷為剛剛出版的《基辛格秘錄:與北京和莫斯科的絕密談話》寫了一篇書評,刊登在《紐約時報書評》上,就編寫者威廉•布爾對一些密檔的使用提出商榷。兩周后,《書評》上出現了基辛格先生的來函照登,開首是:“沒有一位研究中國的學者像史景遷先生一樣影響到我自己的思想。”然而字里行間火藥味頗濃。稍后,史景遷亦有回應刊登在《書評》上。2011年,史景遷又為基辛格親自己撰寫的《論中國》發表了長篇書評。《南方人物周刊》記者重提舊事,想聽聽學者與外交官的交往和相互影響——

他不久前還來過中國(注:2011年6月)。我們是好朋友,我認識他的時間更久,那是在1972年他陪同尼克松總統訪華之后。想必你也聽說過那個重要的歷史時刻,即兩年后的1974年、毛逝世的兩年前,中國向西方打開了大門。所以他起到了很重要的作用。你知道早期我們都碰到過一些困難,無法在得到中國政府允許之前來到這里。

有時我們會探討政策的影響,我也曾告訴他對于“權力/力量的平衡”的想法,這是他在二戰之前非常感興趣的問題之一。因為他們必須決定英國、德國軍隊的方向以及美國自己在戰爭中的位置,盡管他們(三方)都聲稱自己不想打仗。我想他必須聽取一些有關平衡關系的建議。他是非常有智慧的人。

我不認為他對我的評論有微詞。我并沒有讀過他寫的所有東西。

北京大學樂黛云教授曾經解讀史景遷背后的那個西方背景:在史景遷的價值體系中,西方自身的需要和問題是最重要的,構建一個“他者”以滿足“自我”非常關鍵。富于創見的作家和思想家總是在探尋已知領域之外的異域,中國正是作為這樣一個“他者”出現的。史景遷最重視的,實是不同文化間的交叉、聯系以及這種聯系對于人類歷史發展的意義。

史景遷則說,在整個世界的版圖上,中國是一個重要的、極有魅力的存在。西方人需要花長時間去消化分析他們拿到的資料。“能一目了然的東西并不存在。我們對中國的看法越模糊,越多面化,離那最捉摸不定的真實性也就越近。”

歷史總是讓我們去反省,也讓我們去看到未來。在歷史中,我們可以看到國家的治理,看到家庭、孩子、夫妻之間的關系。歷史會告訴我們不同的生活,解答我們的好奇心。總的來說,我想說的是,研究歷史一定要保持警醒。特別是在一些邊緣的地帶,永遠保持好奇心。另外,不斷地去反思,重新思考你自己的文化傳統,以及我們當下的全球文化傳承。

普魯斯特在《追憶似水年華》的結尾處寫道:“一小時不單只是一小時,它是滿載薈萃、聲律、期待和心境的花瓶。我們所謂的真實,是剎那間同時縈繞你我感受和記憶間的,某種和諧。”這也是史景遷的歷史之味。 (完)

(除去跟隨觀察與訪談,本文亦參考魏斐德、Jim Leach、鄭培凱、馬敏、盧漢超、朱政惠、馬金生的專論或對談。實習記者陸飛、楊楠對本文亦有貢獻。)

本次史景遷來華受到熱捧,有評論認為,這個時代對知識的熱情已經轉向知識明星 (圖/ 雍和)

史景遷與妻子金安平(雍和)

(文章來源:南方人物周刊,文/李宗陶)

南方人物周刊 | 李宗陶 2015-09-22 14:34:22

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表