|

相關閱讀 |

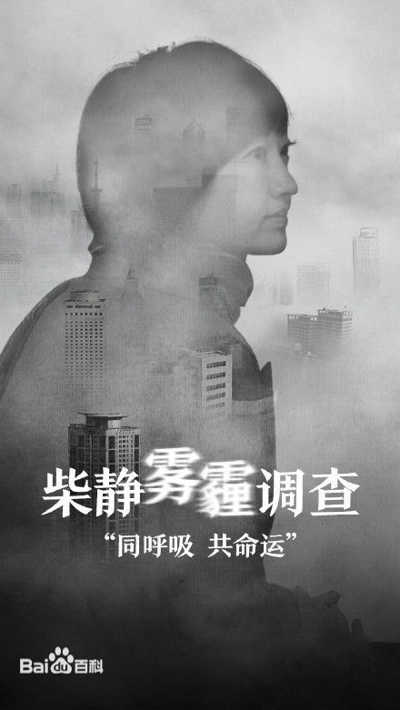

穹頂之下 (2015年由柴靜拍攝的紀錄片)

|

>>> 小城故事吳儂軟語溫婉人心的力量 >>> | 簡體 傳統 |

《穹頂之下》是由柴靜制作的霧霾調查紀錄片,于2015年2月28日播出。其制作費用全部來自于柴靜2013年1月出版的自傳性作品《看見》一書的版稅。

該片通過現場調研、查閱文獻和拜訪專家的方式,形象化地對霧霾的構成與危害做了解讀,而且通過柴靜的作品來告訴觀眾如何為治理霧霾去做些什么。

制作背景

2013年初,柴靜懷孕,但她未出生的孩子卻被檢查出患有腫瘤,一出生就要進行手術,因此她打算辭職用相當的一段時間來照顧孩子。在照顧孩子的過程中,柴靜對霧霾的感受卻越來越強烈,生活在一年中竟有175天是污染天氣的北京,她害怕女兒有一天會問她:“什么是藍天”“為什么老把我關在家里”,加上全社會對于空氣污染的問題也是越來越關心,職業訓練和母親本能都讓柴靜覺得應該回答這些問題:霧霾是什么?從哪兒來?該怎么辦?因此,柴靜開始了這個調查。一年中,她現場調研、查閱文獻和拜訪專家,拍攝而成了紀錄片《穹頂之下》。

據柴靜透露,她自費投資了差不多一百萬作為國內外的拍攝和后期制作的費用。她在訪談中表示:“一個人沒有當媽媽之前,這個世界只跟你有幾十年的關系,到此為止,我對我的一生負責任就可以了。但確實有了她之后,你跟未來世界有了關聯,有了責任。如果沒有這樣的一個情感的驅動,我確實很難去用這么長時間做完這件事。”她表示有了孩子后,尤其是知道孩子生病后,才對空氣污染有了完全不同的態度,使她不能回避空氣污染的問題,因此才有了這個調查。

主要內容

片中柴靜走訪多個污染現場尋找霧霾根源,赴多國實地了解治污經驗,并從國家層面和個人層面提出了行動方案。

通過現場調研

在燃煤消耗和鋼材生產大省河北,無人機因霧霾過重而無法記錄污染情況;在霧霾中采樣儀一天由白色變為黑色,從中檢測出15種致癌物質,最危險的一種物質的含量超過國家標準14倍;北京每天高峰時段,有34%的車在路上堵著,六環以內每小時PM2.5的排放量是1噸。

在燃煤污染致死數千人的倫敦霧霾事件過后62年,憑吊因霧霾而喪生的人們,拜訪仍然燒壁爐的人家,當年倫敦“禁排黑煙”、“限煙區只能燒無煙煤,財政補貼壁爐改造的大部分費用”等規定的條文,具體化為男主人手中清潔的煤塊——煤是可以干凈的;考察因汽車尾氣而污染嚴重的洛杉磯光化學污染現象,在直升機上俯瞰洛杉磯攤大餅式的道路模式和對汽車的高度依賴,公路邊,加州空氣資源管理委員會的官員向沒給重型柴油車加裝空氣顆粒物過濾器的司機開出罚單。

通過查閱文獻

一些人所稱的倫敦霧霾治理四五十年方見成效,事實上在開始治理的頭十年就降低了80%的大氣污染物;一艘海輪排放的PM2.5幾乎等于50萬輛貨車,而輪船和飛機的燃油還沒有得到像汽車用油那樣的哪怕不算嚴格的監管。

通過拜訪各方面專家

質問中國石化集團前總工程師、中國國家石油標準委員會主任曹湘洪:“為什么是石化行業而不是環保部門主導油品標準制定?為什么不公開油品標準升級的成本?有沒有可能放開油品市場?”通過影像將中國科學院院士、前衛生部部長陳竺與專家合作發表于《柳葉刀》雜志的報告估計的中國每年因室外空氣污染導致35萬至50萬人早死的數字具體的表達出來。

探查真相之后,用行動以盡綿薄之力:試著與施工者交涉,使揚塵的土堆得到覆蓋;撥打舉報電話12369,使樓下餐館加裝了油煙處理裝置;向環保部門舉報,使加油站承諾修理加油槍防揮發裝置。

廣泛傳播

2015年2月28日,《穹頂之下》在各大視頻網站一經播出,就引起了不少國內外網民的關注。它的熱度已超過了很多熱門電視劇,在微信、微博等社交網絡上更是引發了“刷屏”效應。

網絡反饋

在環境污染這個中國人休戚與共的問題上,《穹頂之下》引起了不少人的共鳴,“不要等問題出來后再去挽回。我們生活在同一片天空下,霧霾已經成為每個人必須應對并亟需解決的問題。遠離霧霾,呼吸同一片純凈天空。”

同時,片中“說實話我不是多怕死,我是不想這么活”等言論也成為網絡熱點。

政界評價

2015年3月1日,環保部部長陳吉寧在媒體見面會上表示,已經完整看過紀

錄片《穹頂之下》,從中看到了公眾環保意識的日益增強,體會到公眾對改善環境質量、維護身體健康的熱切期盼,這對于喚起人們對環境問題的關注和環境自覺,動員社會力量共同努力做好環境保護工作具有積極意義。

座談會上,陳吉寧對引起關注的柴靜霧霾紀錄片《穹頂之下》表示贊賞,稱其行為值得敬佩。同時還表示,柴靜沒有帶給他壓力。

陳吉寧認為,這也反應了在新媒體時代,政府媒體及公眾之間如何互動,應通過媒體,積極傳播環境信息,贏得公眾對環境保護工作的支持和自覺參與。

震動股市

柴靜個人出資拍攝的霧霾紀錄片《穹頂之下》令環保問題在“兩會”前成為熱門話題,市場因此關注“兩會”是否將推出環保相關政策。

媒體點評

柴靜的前同事崔永元表示了悲觀的看法。崔永元在接受采訪時表示,《穹頂之下》是一個好的科普教材,但它唯一的作用就是啟蒙,對于國家霧霾治理可以忽略不計。崔永元認為,霧霾問題最主要是解決難,調查記者不是影視明星,柴靜不是在別人掌聲鮮花下生活著,她的榮譽感來自于她對自己職業的尊重。做新聞的就好像做檢查一樣,只負責探求真相,是不應該開處方的。至于說該淘汰什么產業、政府部門應該做什么,做紀錄片的不應該去涉及這些。

遭到封禁

2015年3月6日,《穹頂之下》完整版從各視頻網站上下架,在優酷和騰訊等互聯網公司的網站上,該片的鏈接已經失效,《人民日報》的網站人民網曾推廣過這個視頻,并刊登了對柴靜的專訪,但內容在3月6日上午已全部被刪除。

該片一經播出就引起了高度關注,視頻遭下架未得到有關部門的解釋。

正面評價

《穹頂之下》的切入點是個體(柴靜女兒)遭遇,但整個片子是深度報道、調查報道,柴靜既是參與者和體驗者,但主要是報道者和調查者。(張志安評)

柴靜的《穹頂之下》動員了社交媒體上的各種力量,讓數千萬乃至上億人認識到霧霾的危害,知道自己可以采取的應對措施,這是很有必要的事情。在許多人還在熱衷討論什么是“新媒體”、“互聯網思維”的時候,柴靜和她的團隊們已經悄然做出了他們的新媒體產品,而且免費發布到了全網。這件事情甚至要比《穹頂之下》本身更重要。(和菜頭評)

公眾對于中國空氣污染的反感已經醞釀多年,現在這個國家可能得到了自己版本的《難以忽視的真相》。(《赫芬頓郵報》評)

它已經被同蕾切爾·卡森的開創性作品《寂靜的春天》——該書塑造了美國的環境政策——相提并論。(《衛報》評)

負面評價

針對《穹頂之下》的評論,有不同的聲音,大家從不同的角度解讀,有人認為柴靜的數據有問題,有人認為柴靜的調查不夠專業,有人認為不是兩桶油的錯,有人認為柴靜從煽情入手是其慣用伎倆,更有人開始挖掘柴靜的隱私,更有人認為柴靜是美國的間諜。(中國社會科學網評)

網載 2015-09-06 23:24:08

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表