|

相關閱讀 |

【思享】互聯網的下一個隱喻會是什么?

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

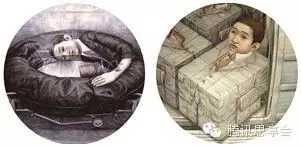

互聯網思想的各種概念一直紛繁蕪雜,但基本集中在三個領域:復雜性、網絡性、意義性。即網絡帶來了前所未有的復雜性,譬如大數據;網絡帶來了人與技術之間的新關系,譬如人工智能;網絡帶來了公共空間的全新定義,譬如地球村。其他碎片化的互聯網思想,或交叉,或交織,基本都圍繞著這三個領域展開。 互聯網的下一個隱喻會是什么? 作者 | 胡泳 最早的一個隱喻是“賽博空間”。科幻是技術的先鋒,這個概念是加拿大科幻小說家吉布森1984年發明的,他說“賽博空間”是一個由電腦生成的空間,故事人物只要插上電源插頭即可進入。他稱“賽博空間”為交感幻象,是一種集體幻象,成千上萬的人接入網絡,這些幻象可能導致把日常生活排斥在外的一種極端延伸狀況。這是1984年的預測。我們不得不驚訝地說,這說得非常準確。 “賽博空間”是所有隱喻中最持久、最有影響力的一個。它把我們生活的空間分成了現實空間和虛擬空間兩個不同的維度。這個隱喻很快被互聯網第一代充滿理想和反叛精神的人所接管。搖滾樂隊的樂者約翰·佩里·巴婁寫了“賽博空間獨立宣言”,這是他1996年寫的,是把“賽博空間”當成烏托邦,希望用技術給人類帶來解放的一群人的呼聲。這已經暗含了日后對網絡空間主權的爭奪。 “賽博空間”是自由至上主義者和反文化主義分子最喜歡用的隱喻。隨著互聯網的普及,媒體很快把“賽博空間”描述成為一個可怕的地方,充滿著犯罪分子、破壞安全的黑客等,到處都是可怕的罪惡行徑。政府則把“賽博空間”視為必須進行規范、管制的地方。“賽博空間”這個詞非常奇特地由一個自由至上主義者特別喜歡的詞,變成了政府喜歡的詞。 相應的跟“賽博空間”有密切聯系的一個隱喻叫“電子邊疆”,美國人喜歡說我們有蠻荒西部,那個地方沒有規則,到那個地方我們開墾土地,建立規則,保護那里的安全。自由分子希望在免于政府干預的時候,把互聯網比喻為“電子邊疆”。使用這個隱喻的最著名的機構叫電子邊疆基金會,致力于保護互聯網自由的事業。 1989年出現了“萬維網”,這個翻譯絕妙。萬維網的發明要歸功于蒂姆·伯納斯-李,他寫的書《編織萬維網》里講到萬維網是怎么成型的。萬維網是一個很重要的隱喻,它表明遍布世界各地的物理計算機通過網絡終于連在一起了。然后由此還有另外一個隱喻叫“矩陣”,不管是網還是矩陣,它們都代表著一些經由共同的結構保持在一起的交叉點。矩陣會給你一種有序的感覺,但是網絡有可能是一個陷阱。 從1989年到1991年出現了“信息高速公路”的隱喻。從名稱上它顯示了信息流動的快速性、交易的便利性,有強烈的商業色彩。但與此同時,高速公路一般是政府項目,所以會帶來一種感覺,即“信息高速公路”是由中央權威政府主導的公共品,必須對它加以管理。“信息高速公路”一度非常流行,現在它也沒有死亡,在網絡中立的爭論中部分復活。 說到“信息高速公路”,有一本著名的書是比爾·蓋茨的《未來之路》。在書里,蓋茨對“信息高速公路”的比喻有很多批評。比如,高速公路容易讓人想到兩點之間的距離,但網絡技術的特點是消除距離;同時在路上行駛只能看到沿線風景,而在網絡上可以隨心所欲地看到和做到任何事情。蓋茨反對的根本理由是,“信息高速公路”會容易讓人聯想起政府的作用。他認為在大多數國家,計算機網絡工程由政府主導修建是錯誤的。 蓋茨認為互聯網應該是一個大市場,我們在這兒購物、交易、結交朋友、討論問題……這是互聯網的核心。由于我們有了市場,蓋茨在書里進一步提出一個概念,叫“無摩擦的資本主義”。在這里花少量費用可以獲得大量信息,這是購物者的天堂,將使產品的生產者比以往任何時候都更有效地看到消費者究竟需要什么,也可以使消費者更有效地購買產品。對此,亞當·斯密應當感到高興。 “信息高速公路”這個隱喻對中國有巨大影響,當年瀛海威的張樹新在今天的白石橋中關村零公里處豎起巨大的廣告牌,上面寫著“中國人離信息高速公路還有多遠?”,旁邊有一行小字叫“向北1500米,來到魏公村,就來到了瀛海威時空”。這幅廣告可能是中國互聯網史上最著名的廣告,我本人的網絡生涯也開始于這個地方。 很多人關心數字商業問題,但不關心數字社會的基本問題,網絡中立就是其中之一。網絡中立的核心是說,對所有的網絡流量應該無差別地對待,不應該在網絡流量經過的地方設立收費站。這個概念是哥倫比亞大學的教授吳修銘在2003年提出來的,在2006年的時候他為了說明為什么要網絡中立,用了一組概念叫作“快車道和慢車道”。他的比喻是假設你在美國高速公路上開車,某條公路宣布我只對通用汽車公司生產的汽車開放,其他人必須走旁邊的慢車道,這就叫網絡不中立。很多互聯網公司都站在網絡中立這方,但是電信公司認為凡是消耗資源多的多給錢,可以給它們一個優先權。關于中立的爭論一直打到美國國會,奧巴馬對此發出主張,他反對收費優先。 2006年,美國一個參議員說互聯網并不是一輛大卡車,什么人都可以把東西扔上去不管。他說如果因為這個造成了互聯網的堵塞,那應該由誰負責?由此他提出:“互聯網是一排排管道”。那些主張網絡中立的人覺得這種立場背后有陰謀,導致這個人受到了大量嘲笑。但是“網絡是一排排管道”的隱喻其實比“網絡是云”要靠譜。 為什么“信息高速公路”的隱喻和“賽博空間”的隱喻有很大差別,它們之間會打架?有兩位教授普什曼和伯吉斯寫過一篇文章說到,如果我們把互聯網當成“信息高速公路”的話,我們認為它是一個基礎設施,在日常生活中發揮作用。而“賽博空間”這個詞告訴你,互聯網是有烏托邦意義的。 下面講另一個有重大影響的隱喻。1995年5月26日,蓋茨在微軟內部的備忘錄流了出來,他寫了一封題為“互聯網浪潮”的信。他在備忘錄中引出了著名的隱喻叫“浪潮”。他預測到智能手機、在線視頻,也預測到在線廣告。他當時備忘錄的原話是:“我在網上沖浪10個小時卻沒有打開任何Word文檔,也沒有執行Windows文件,我打開了很多視頻文件。有一個令人恐慌的可能性,也許有一天互聯網粉絲湊在一起,會造出一種比PC要便宜得多,但是可以上網、有足夠計算能力的工具。我相信互聯網會變成我們最重要的推廣工具,也許有人應該為把鏈接連到我們的主頁上付錢”。最有意思的是,他說原來網上發現的信息比微軟內部的企業網發現的信息多得多。蓋茨當時感到了可能有一場“海嘯”要到來。 說到“浪潮”的隱喻,回到一本更老的書《第三次浪潮》(1980年),托夫勒把人類社會分為三次浪潮,2006年的《財富的革命》是《第三次浪潮》在互聯網時代的版本。他說生產者、消費者將合二為一。沿著三次浪潮的說法,我們來到另外一派,對于信息社會的理論進行構建的思想家丹尼爾·貝爾所寫的《后工業社會的來臨》也是非常早的書(1974年)。他闡述了后工業社會的特點:第一個特點是大家越來越多地從第二產業到第三產業,在服務型產業中,人變成重要的資本。最后他說到,今天我們正在見證的是信息科學以及行為科學的蓬勃發展。 順著這條線到1996年,卡斯特寫了《網絡社會的崛起》,這是卡斯特三部曲的第一本。他講到網絡社會崛起,構成了我們新的社會形態。一個以網絡為基礎的社會結構是高度動態開放的系統,在不影響其平衡的情況下更易于創新。他把信息化的本質稱為信息空間,包括三個層次:技術的層次、地點的層次以及人的層次。在互聯網世界中所有的節點只要有共同信息編碼,包括共同的價值觀和成就目標,就能實現聯通,構成今天所見的網絡社會。 在1993年出現了一本開創性著作《虛擬社區》。我們今天所熟悉的社交媒體,最早的概念就是“虛擬社區”。Howard Rheingold當時在一個很小的社區里天天泡,試圖總結未來網絡社區有什么特點。他用了一系列比喻來形容:這是一個出版和表達之地,像一個擁有1000個房間的巨大咖啡館,像是倫敦海德公園的演講角的在線版。它也是一個流動的跳蚤市場,是寫給編輯部的未經編輯的集體信,他說人類可能活在一個跟線下世界完全不同的線上世界。“虛擬社區”一路發展到今天我們所使用的社交媒體。中國最早的網絡社區其實就是“瀛海威時空”,當時是有信用點的,相當于虛擬貨幣,那里還產生了愛情故事,所有網絡社區的東西都已經有了雛形。 談及網絡的社交屬性,我們經常看到的一個對立是,很多人在研究到底線上交往會不會影響到線下。換句話說,當你越來越宅,是不是失去了跟世界的聯系。我特別提到的一個觀點是,我們反對數字二元論,在今天根本不存在線下和線上完全對立的空間。社交媒體上的所有活動就是我們的真實生活,它們并不是虛擬生活。我們現有的東西是原子和比特的混合,它們共同造成了我們的增強現實。 從這點出發,我們可以討論很多有意思的問題,比如社交媒體沒有造成行動,造成的是懶人行動主義,你可以通過點贊或者按一個按鈕就表示實際的行動。這是格拉德威爾試圖論證的,在虛擬空間中,由于組織如此松散,所以不可能實現行動。但如果用反對數字二元論觀點來看,所謂的數字空間行動主義,本來就應該跟線下的行動主義結合在一起,才能夠推動事情。 關于網絡政治和民主的隱喻,最常見的有兩個,第一個是村頭的廣場,第二個是市政廳。對美國人來講,這些都是小型的民主實驗場所。這兩個隱喻給人的感覺,都是很小的地方。這方面還有一個很大的比喻是“地球村”,“地球村”給人的感覺是,盡管范圍廣大,但還能保持人的親密性,因為他們是一個村的村民。 “地球村”概念是1962和1964年,麥克盧漢的兩本書《古登堡星系》和《理解媒介》中提出來的,也論證為什么將來我們是一個地球村,而不說是一個地球城。因為麥克盧漢認為我們是從部落化到非部落化,到重返部落化的,我們都很緊密,我們是一個村。在部落中,圍著篝火給成員講故事的就是傳播的這個人。 最新的發展是我們來到把互聯網比作“流”的時代。如果使用社交媒體你就知道什么叫作“流”,什么叫作“時間線”,它是倒序排序的“流”。“流”是及時更新的,如果使用智能手機,每次都期待只要下拉就應該產生新的信息。與此同時,最新的東西不管是不是重要,永遠在最上面。導致我們在這個時代需要重新思考什么叫重要的問題,我叫其“重思重要性”。我們現在是一個失去權重的世界,早幾年美國人就提出了概念,叫作“長久的現在”,當下成為永遠的當下。 2006年又出現了今天大行其道的互聯網隱喻——“云”。亞馬遜從2006年推出了云服務,思科提出Fog Computing也是同樣的道理。我們現在開使用“云”形容任何可以在遠端存儲和處理的電子數據。“云”的概念會讓你產生一種幻覺,覺得你的數據似乎在遠處一個很美麗的地方存著,不需要操心就可以享受任何好處。過去像IOE這樣的公司會告訴客戶,你們的數據在大數據中心存儲著,我們有成排的服務器,放在這兒是安全的。但是想想看,“云”的比喻和成排服務器的比喻之間的差別非常大,你會覺得可以安心地把你的數據托付給“云”。 而當我們看到大數據的時候,通常會把大數據比喻成一股“數據洪流”。我們常驚嘆數據的量,我們可以對大數據進行挖掘和分析,好好利用起來。但有一個問題是,所有的數據都是人為產生的,如果你把它當成純粹的自然現象,可能有一天會栽很大的跟頭。 最后,讓我們回到1785年,有人預見性地提出了互聯網日后大行其道的隱喻,叫作“全景監獄”。英國著名社會改革家、哲學家邊沁繪的圖,就是每個人在監獄里的生活,他們會自我監督,因為他們看不見監督他們的人在哪兒。“全景監獄”后來被福柯所引用,現在所有担心互聯網隱私喪失、國家變成監控機器的人都在使用這個詞。經常跟這個詞一同使用的是“老大哥在看著你”。 歸根結底,所有這些隱喻指向兩大種類,一種是烏托邦,另一種是反烏托邦,斯諾登代表的是反烏托邦,而托夫勒、尼葛洛龐帝、凱文·凱利等都是烏托邦分子。烏托邦分子說互聯網代表了進步和普世,甚至象征著美國夢。當你把互聯網按照這個語境描述的話,互聯網是人類偉大的變革,它會決定我們的工作、游戲以及跟他人的交往,會造成新的商業和創意。即使有一些國家和人群被暫時甩掉,但技術進步后,這些人一定會趕上來,最后實現全球大同。 但是反烏托邦分子說互聯網不僅沒有給我們帶來拯救和聯合,相反它讓我們彼此隔離、異化,我們可能只通過阿凡達化身來交談,同時也導致最有力量的機器,不管是國家還是企業,對公民展開監控。這是反烏托邦的畫面。 本文選自胡泳在騰訊2014 年度TMT圖書評選上的演講,轉載請注明來源。 ----

我們在日常生活中大量使用隱喻,很多時候不自知。因為我們必須將抽象的概念和現象還原成具體的事物,認知結構才能產生理解。隨著時間流逝,隱喻會嵌入到文化中,會塑造用戶對互聯網的認識,甚至會影響互聯網未來的發展。因此,我們觀察或者使用互聯網的人要牢記,不管是哪個隱喻,要時刻審視它,觀察其是否反映了互聯的現實;哪些隱喻應該保留,哪些應該舍棄。“賽博空間”

“信息高速公路”

“浪潮”

比特與原子

“流”與“云”

反烏托邦

騰訊思享會 2015-08-23 08:46:34

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表