|

相關閱讀 |

喬伊斯·卡羅爾·歐茨訪談菲利普·羅斯

|

>>> 文章華國詩禮傳家—精彩書評選 >>> | 簡體 傳統 |

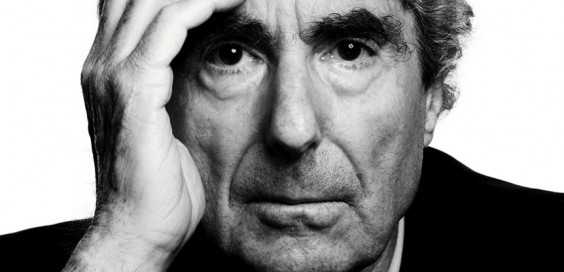

喬伊斯·卡羅爾·歐茨(Joyce Carol Oates,1938—),美國作家。她成長于紐約郊區的工人階級家庭,1963發表首部作品,自此之后發表了5部長篇小說。她的小說《他們》獲得美國國家圖書獎,Black Water (1992), What I Lived For (1994), 和 Blonde (2000)被提名普利策獎。歐茨以多產而聞名,被認為是1960年代以來最重要的美國小說家之一。 菲利普·羅斯(Philip Roth,1933.3.19—),美國當今文壇地位最高的作家之一,曾多次提名諾貝爾文學獎。1933年出生于美國新譯西州紐瓦克市的一個中產階級猶太人家庭,1954年畢業于賓夕法尼亞州巴克內爾大學,1955年獲芝加哥大學文學碩士學位后留校教英語,同時攻讀博士學位,但在1957年放棄學位學習,專事寫作,以小說《再見吧,哥倫布》(1959)一舉成名(該書獲1966年美國全國圖書獎)。 兩位文壇大師的對話 ——喬伊斯·卡羅爾·歐茨訪談菲利普·羅斯 金萬鋒 譯 【譯者前言】《安大略評論》( Ontario Review) 1974 年創刊號上刊登了喬伊斯·卡羅爾·歐茨對菲利普·羅斯的一次訪談,就羅斯的自我認識、與其他作家和批評界的關系、創作主題、對女性的看法、創作態度( 徹底的游戲狀態與致命的嚴肅關懷) 等問題深入地交換了意見。兩位文壇大師的這次對話對于我們理解羅斯的前期創作,甚至是整個創作生涯都具有重要的指導意義,是深入探究羅斯作品魅力的一把鑰匙。 歐茨: 您的第一部作品《再見,哥倫布》于1960年獲得了美國文學界最具盛名的獎項——國家圖書獎,當時您只有二十七歲。幾年后,您的第四部作品《波特諾的怨訴》在獲得批評界和讀者高度認可的同時,也給您帶來了惡名,我想這一定改變了您的個人生活,改變了您對自己作為具有強大公眾“影響力”作家的認識。您是否認為您的聲望加深了你對生活的閱歷感、反諷性與深刻性的認識? 抑或促使您了解了更多的人情世事? 抑或忍受來自其他人的怪異投射( bizarre projections) 有時已經超出了您的承受范圍? 羅斯: 我的聲望——與對我作品的贊譽相反——是我設法敬而遠之的東西。當然,我知道它就在那里——濫觴于《波特諾的怨訴》,摻雜著由其“自白式”敘事策略所引起的種種幻想,同時也導源于它所取得的經濟效益。僅此而已,因為我除了出版作品外,實際上根本沒有什么“公眾”生活而言。我認為這并不是一種犧牲,因為我從來不想過那樣的生活。我也沒有那份閑情逸致——這可以部分地解釋為什么我會從事小說創作( 而不是表演行業,我讀大學時曾一度對它很癡迷) ,也能解釋為什么一個人在房間里寫作就是我生活的全部這一事實。我享受獨處的樂趣,就像我的一些朋友喜歡參加宴會一樣。它給了我極大的個人自由和對存在的切膚體驗——當然,它也為我提供了安靜的氛圍和休憩的場所來開動想象力,以便完成工作。成為陌生人幻想的對象對我毫無樂趣可言,而那恰恰是你所說的名望中所包含的內容。 為了這種獨處( 還有小鳥和樹木) ,過去五年的大部分時間我都住在鄉間,就是現在,每年我也有過半的時間是在林木繁茂的鄉村度過的,那里離紐約一百英里遠。我有六到八位朋友,他們的家都在我房子周邊二十英里的范圍內,每個月我都會和他們小聚幾次。其它時間,我白天寫作,黃昏散步,夜晚閱讀。我一生中幾乎所有的公眾生活都是在課堂上度過的——我每年講授一個學期的課程。雖然現在我可以依靠寫作為生,但自從1956 年做全職教師以來,我或多或少都要從事一點兒教學工作。近年來,我的聲望已經伴我走進了課堂,但通常過了前幾周,當學生們注意到我既沒有裸露性器,也沒有支起攤子向他們兜售我的新書,他們先前對我所持有的焦慮感和幻想就開始消退了,而我也得以成為一名普通文學教師,而非一個名人。毫無疑問,“忍耐來自其他人的怪異投射”并非僅僅是成名小說家要與之奮爭的東西。否定那些怪異投射還是屈從于他們,對我而言,是今天美國生活的核心之所在,尤其在其日益要求獲得可感性與確定性的情況下。每個人都在行為上和形象上被卷入徹底簡化自我的大潮中,而這一過程的推手就是大眾媒體和廣告的無情投射行為; 同時,人人都不得不和來自與自己關系私密的人或機構的期待相抗爭。實際上,這些源于正常人際交往的“怪異投射”是我在小說《我作為男人的一生》中的一個關注點——那本小說也可以被稱作《不要隨心所欲地處置我》。 歐茨: 自從您成為一位享有很高知名度的作家( 我很猶豫要不要使用那個令人不愉快的詞匯“成功”) 之后,有沒有不太知名的作家曾經試圖利用、操縱您為他們的作品搖旗吶喊? 您是否認為您曾經受到批評界不公正的對待或很不準確的評價? 我也想知道,相對于初入文壇,現在的您是否漸漸感覺自己已經有了一個圈子? 羅斯: 不,我沒有這樣的感覺,也從來沒有受“操縱”為不知名的作家搖旗吶喊。我不喜歡為了廣告或者推廣的目的而做的“推薦”——并不是因為我缺乏熱情,而是因為我不能用十五或者二十個詞匯來描述我認為特殊或值得特別關注的作品。如果我特別喜歡所讀到的作品,就會直接給作家寫信。有時候,當我發現我被某個作家作品中的某個方面所吸引,同時感覺到這個內容很有可能被忽略或被輕視,我就給作家精裝本的出版商寫段落較長的文字來表示對該作家的支持,此時出版商通常承諾會使用推薦文章的全文。然而,最終——因為我們生活在一個墮落的世界上——最開始由七十五個詞匯構成的學術賞析卻被縮略為平裝本封面上一聲廉價的吆喝。 自從“享有很高知名度”以來,我曾為五位作家的作品寫過一些文字: 愛德華·豪格蘭德( Edward Hoagland) 的《來自上個世紀的箋疏》( Notes from the Century Before) 、桑德拉·霍克曼( Sandra Hochman) 的《永不放棄》( Walking Papers) 、艾莉森·盧瑞( Alison Lurie) 的《泰特家的戰爭》( The War Between the Tates) 、托馬斯·羅杰斯( Thomas Rogers) 的《追尋幸福》( The Pursuitof Happiness) 和《世紀之子的告白》( Confessions of the Child of the Century) 和理查德·斯特恩( Richard Stern) 的《1968 年》和《其他人的女兒》( Other Men's Daughter) 。1972 年,《君子》雜志為正在籌劃中的一期特寫做準備,邀請四位“老作家”( 如他們所稱謂的那樣) ,艾·巴·辛格、萊斯里·費德勒( Leslie Fiedler) 、馬克·肖勒( Mark Schorer) 和我,要求每人為一位自己喜愛的三十五歲以下的作家寫篇簡評。辛格寫的是巴頓·米伍德( Barton Midwood) ,費德勒寫的是比爾·赫頓( Bill Hutton) ,肖勒寫的是朱迪思·拉斯科( Judith Rascoe) ,而我則選擇了艾倫·陸契克( Alan Lelchuk) 。我曾和陸契克有過接觸,當時我倆都在亞都藝術家中心( Yaddo)待過相當長的一段時間,后來讀過他的小說《美式惡作劇》( American Mischief) 的手稿,并深深為之吸引。我限定自己只對這本書做描述性的介紹,并做了一點細讀式的分析。雖然我的文章幾乎不包含什么溢美之辭,但還是在秘密警察中引發了一些令人驚愕的情感。一位著名的報紙評論員在他的專欄中寫道,“一個人只有深入到紐約文學圈拜占庭式的世仇與憤怒之中去”,才能明白我為什么會寫那篇一千五百字的文章,而這篇文章也導致這個評論員稱我為一個“推捧型作家”( Blurb Writer) 。他完全忽略了以下事實: 出于對新銳小說家的愛護,我才和辛格、費德勒、肖勒一道,接受了《君子》雜志的邀請來談論他的作品。如此評價也太缺乏策略了。 近年來,我又從更多邊緣“文學”記者( 狄更斯謂之為“文學虱蚤”者也) 處,而非那些職業作家——無論青年作家還是成名作家那里,遭遇了這種“操縱”行徑——惡毒的幻覺摻雜著幼稚的天真,還偽裝成內部人士的模樣。事實上,我認為自從研究生畢業以后,我從來沒有像現在一樣意識到: 文學交往是我生活中如此重要且必要的一部分。與我欽慕的作家,或者感覺有親緣關系的作家交流正是我擺脫孤立的方式,也為我提供了我所擁有的任何一種群體感。好像無論在哪里教書或生活,我總是能夠擁有一位可與之交流的作家朋友。這些我在各地遇到的小說家——芝加哥、羅馬、倫敦、愛荷華市、亞都、紐約,費城——基本上我現在還與他們保持聯絡。我們交換作品定稿、分享觀點,如果方便,我每年去拜望他們一兩次并聆聽他們的見解。迄今為止,我們當中那些一直保持友誼的人,雖然已經不再認同其他作家創作的傾向性,但既然我們看起來對彼此的正直與善念都沒有失去信心,這種不贊賞的態度就沒有主流優越性或學術上紆尊降貴( 或者理論性的長篇大論、競爭性的沾沾自喜,或者無情地嚴肅對待) 的因素在里面,而有時這樣的因素卻可以用來描述專業人士為閱讀受眾所寫的批評文章。小說家是我接觸過的最有趣的讀者群體。 弗吉尼亞·伍爾夫在一篇尖銳、雅中含怒的小文《評論》中建議道,應該取消談論書籍的報刊通俗文章( 因為95%的此類文章毫無價值可言) ,那些從事評論的嚴肅批評家應該努力使自己受雇于小說家,因為小說家通常都很迫切地想知道一個誠實而又睿智的讀者是如何看待自己作品的。看在報酬的份上,批評家——可以稱之為“顧問、評注者或闡釋者”——將私下里較為正式地和作家會面“整整一個小時”,弗吉尼亞·伍爾夫寫道,“他們會就被討論的作品發表意見……,顧問將開誠布公地說出自己的想法,因為影響銷量和傷害別人感情的恐懼已被移除。私密性會降低出風頭、償還債務的愿望……,他能集中注意力于作品本身,并告訴作者他為什么喜歡或者不喜歡這部作品。作者本人也同樣會從中受益……,他可以闡釋他的立場與觀點,指出他遇到的困難。他將再也不會有現今常有的感觸,即批評家正在談論他沒有寫過的東西……,與他自己選擇的批評家私下暢談一小時,將會比充斥著作者本意之外的五百字批評文章更有價值。” 很好的想法。對我而言,能與埃德蒙·威爾遜坐上一個小時,傾聽他對我的作品所做的評論絕對值一百美元。如果弗吉尼亞·伍爾夫愿意對我的《波特諾的怨訴》做出評價,我不會拒絕她提出的任何要求,如果她的要求不至于比要求得到中國所有的茶葉更高的話。沒有人會拒絕服藥,如果這藥方是真正醫生開出的。這種體系的好處之一還在于,既然沒有人會輕易浪費辛苦賺來的錢財,大多數江湖術士和能力不逮者將不得不“下崗”。 至于“批評界特別不公正的對待”——當然彼時我血脈賁張、怒火中燒、情感受傷,耐心遭到考驗等等情況不一而足。但最后,我卻對自己感到很氣憤,因為我允許自己血脈賁張、怒火中燒、情感受傷,并允許耐心遭到考驗的情況發生。當“批評界的不公正對待”已經和不能忽視的指控聯系在一起時——對我的諸種指責,如“反猶主義”——我就不能獨自生氣了,最終我在公眾場合回應了那些批評。其他時候,我生氣,然后忘了它; 堅持讓自己忘記它,直到實際上——奇跡中的奇跡真的發生了——我確實把它忘記了。 最后: 誰會引起“批評界的關注”呢? 為什么用這樣一個短語來抬高談論小說創作的文字的價值呢? 在我看來,一個作家得到的只是埃德蒙·威爾遜所言的,“那些碰巧和( 作家的) 作品有過接觸的不同智力水平的人觀點的合集”而已。 歐茨: 埃德蒙·威爾遜的話從理想意義上來看是對的,但很多作家還是受到“批評界關注”的影響。《再見,哥倫布》脫穎而出并受到高度贊揚的事實,必然在一定程度上鼓勵了您的創作; 而那些批評家們,當然也為您帶來了一大批讀者。我從1959 年開始閱讀您的作品,它們在具有極高可讀性的框架內,輕松自如( 或許應該說“看起來毫不費力”) 地把口語化、喜劇性、近乎悲劇的、極端道德化的內容整合起來,這種手法很快便打動了我…… 給我的感覺是,閱讀的是傳統的故事,但同時又極具革命性。我想到了《猶太人的改宗》、《宗教狂熱者艾利》和中篇小說《再見,哥倫布》。 您作品中一個比較突出的主題好像是主人公意識到他生活中的缺失,并為此而感到遺憾,但最后又頗具諷刺意味地“接受”了這種缺憾( 好像不管這有多么痛苦,都已經成為作品主人公的宿命而無法逃避) 。看一看《再見,哥倫布》中的年輕女孩和《我作為男人的一生》中她的另一個自我,兩個人最后都被拒絕了。但這種缺憾可能也有更為廣闊的情感和心理暗示吧——即美麗而過于年輕的女郎顯示出了超越個體的特征。 羅斯: 1. 你準確地看到了以新形式回歸的傳統人物形象,《再見,哥倫布》中的女主人公,無論她是作為一個小說人物存在,還是“呈現”給主人公一個選擇的可能性,都在《我作為男人的一生》中以塔爾諾普的蒂娜·多恩布施的形象出現并被重構( 重新評價) ,變身為“富裕、美麗、受監護、睿智、性感、可愛、年輕、精力充沛、聰明、自信、野心勃勃”的沙拉·勞倫斯女孩,而最終卻被塔爾諾普拋棄,僅僅因為她不是這個浪漫而雄心勃勃的文學青年所認可的那種“女人”——如莫林那樣窮困潦倒、自食其力、喜怒無常、爭強好斗且難以駕馭。 此外,蒂娜·多恩布施( 作為次要人物) 本身也被塔爾諾普在他的自傳敘事( 《有用的故事》) 前的兩個故事中重構、重新評價。首先在《青春年少》中,她以放蕩、幼稚、奴性、令人著迷的猶太郊區女孩的形象出現,在乒乓球桌下與他交歡; 而在《自尋煩惱》中,她又作為一個有魅力、精明、在學業上雄心勃勃的大四學生,在朱克曼教授與之斷絕關系后,告訴教授去結交他意中的“受傷”女人,指出他身上那種華而不實的“成熟”,表明他只不過是“一個瘋狂的小男生而已”。 這兩個人物都叫沙倫·薛實基,她們與蒂娜·多恩布施的關系就如虛構故事中的人物相對于現實世界中的原型一樣。這些沙倫其實就是蒂娜在塔爾諾普個人神話中所扮演的角色,但前提是她已經被塔爾諾普從自己的生活中放逐。這個神話,這個自我的傳說( 這個經常被讀者錯誤地視為含蓄自傳的有用虛構) 其實就如同建筑師對別人用現實賦予的材料建造出來的——或者將要建造出來的——造物的理想化圖繪一樣。通過這種方式,任何塔爾諾普式的虛構都是其對命運的體認。 或者,如我所知,這個進程選擇了另外一條路徑: 用以揭示個體命運隱秘運行方式的私人神話,實際上造成記述個體歷史命運的文本難以卒讀。如此一來,不斷增加的困惑感促使個人重述他的經歷,并在那些永遠也不會成為羊皮卷的紙上不厭其煩地重構被抹去的內容。 有時候,我相信只有小說家和瘋子才會如此對待只有一次的人生——使透明的變得不透明,不透明的透明,晦澀的明晰,明晰的晦澀等等。迪爾摩·舒瓦茲( Delmore Schwartz) 在詩作《創世紀》中寫道,“為什么我必須,歇斯底里般,講述這個故事/ 并且必須,被迫著,講述這樣的秘密? / …… 我的自由在哪里,如果我不能反抗/ 如此多的言語卻脫口而出……? /我還要忍受多久這可怕的洋相/ 經歷過的或生活于其中的: 為什么啊?” 2. “……缺失,并為此而感到遺憾,但最后頗具諷刺意味地‘接受' 這個缺憾。”你指向了一個我以前沒有思考過的主題——所以這里我想多說幾句。當然,塔爾諾普因為自己的錯誤而毫不留情地懲罚自己,但正是這些懲罚( 以及伴之而來的尖叫) 向他揭示出,那個錯誤主要是由于他的性格而犯下的,那個錯誤帶有典型的塔爾諾普風格。他即他的錯誤,他的錯誤也即是他。“這個我就是我,就是我自己,而不是別的什么人。”( 周國珍等譯) 《我作為男人的一生》的最后一行被用來指明對自我以及自我編撰歷史的一個愈發嚴厲的態度,而非僅“頗具諷刺意味地‘接受'”所暗示的那樣。 就我看來,恰恰是貝婁在他最后兩部充滿苦痛的作品中,回應了“缺失,并為此而感到遺憾,但……頗具諷刺意味地‘接受' 這個缺憾”的主題。這在貝婁早期的作品中也曾出現過( 我認為并非很令人信服) ,在《只爭朝夕》的結尾處,但我一直認為這部作品的結局不夠自然,尤其是貝婁突然使用《甕葬》體散文,感傷地提升湯米·威爾漢的悲慘處境。我比較喜歡《離開黃色屋子》的結尾,欣賞它對缺憾那種動人而又深具反諷意味的拒斥——無須“海濤般的音樂”來幫助人們體會最本初的情感。如果說《我作為男人的一生》的結尾處( 或者講述過程中)真的存在對什么事物反諷般的接受的話,那就是決絕的自我。令人憤怒的挫敗感,對禁錮人性的深惡痛絕,緊緊地融入到了那反諷式的接受中。接下來就只有一個感嘆號了。 我總是被《審判》近結尾處的一個段落所吸引。在那個章節中,K. 站在教堂里,仰望牧師,突然間充滿了希望——那段內容和我現在所要表達的很契合,尤其是和“決絕”這個詞相契合。這里的“決絕”包含兩層含義: 迫切、決斷,同時目標明確——但又被徹底固定在某處了。“如果牧師能夠從布道壇上下來,和他統一意見也不是不可能的,從他那兒得到一個至關重要的、可以接受的意見也不是不可能的,比如指點他一下不要對訴訟施加影響,怎樣可以逃避訴訟,躲避訴訟,告訴他有案在身如何生活。肯定有這樣的可能性,K. 在最近一段時間里常常想這些可能性。”( 王濱濱譯) 最近,誰又沒有過這樣的想法呢? 而一旦站在布道壇的那個人變成了個體自身,那么反諷就這樣出現了。只要人能夠從布道壇上走下來,他就會得到一個至關重要的、可以接受的意見。怎樣才能設計出一種個體徹底不受自創的法庭體系制約的生活方式呢? 我要指出的是,伴隨那場斗爭而來的、對缺撼的反諷式接受是《我作為男人的一生》的一個主題。 歐茨: 不知是您還是某個試圖模仿您的人,曾經寫過一個男孩變成女孩的故事……? 那對您而言是一種怎樣的噩夢般的可能性? ( 我指的不是《乳房》: 它對我而言是一部文學作品,而非一部真實的心靈之旅,它與您其它作品不同。) 您能——您是否可以——發動您的想象力,來理解女人的一生? 來理解女性作家的寫作人生? 我知道這樣說胡思亂想的成分較多,但如果您有選擇的可能,您是想作為男人還是作為女人( 當然您也可以選擇其他) 走過人生,? 羅斯: 都可以啊。如《奧蘭多》中雌雄同體的主人公一樣。意即按照順序改變( 如果你能控制的話) 而非同時并存。如果我不能衡量兩種生活之間的差別,那么,那種生活就和現在的生活沒有什么區別了。在做了這么多年的猶太人后,突然間不屬于這個族群了,這不也是很有意思的事情嘛。阿瑟·米勒曾在《焦點》中想象過相反的“噩夢般的可能性”,在那部作品中,一個反猶主義者卻被世界看成他所憤恨的猶太人。然而,我不是在談錯置的身份或者膚淺的改宗,而是魔法般地完全變為他者,同時保留著原初自我的身份意識,佩戴著自己原始身份的徽章。在60 年代早期,我曾創作了( 并未上演) 一出獨幕劇,名為《再次埋葬》,講述了一個已故猶太人的故事,當他被給予作為異教徒而重生的機會時,他拒絕了,最終淪為被遺忘的命運。我完全理解他的感受,但如果在冥府我被給予同樣的機會,我不確定我是否會做出同樣的選擇。我知道這會引發《評論》( Commentary) 雜志的不滿,但我必須要學會與之相處,就像我第一次所做的那樣。 舍伍德·安德森曾寫過一個短篇《變女記》,那是我讀過的最美的感觀小說。在小說中,一個男孩在酒吧照鏡子的時候,看到自己變成了一個女孩,我不知道這個是不是你所指的那部小說。不管怎么說,我并沒有寫過那樣一部關于性別轉變的小說,除非是你想到了《我作為男人的一生》,想到小說主人公有一天穿上妻子內衣的情景,但他如此行事不過是暫時給自己的性別屬性放個假而已。 當然我也寫過關于女性的作品,并且對其中的一些形象我有強烈的認同感,如其所是,在寫作過程中,我也把自我的想象因素書寫進去。《放手》中的瑪沙·里根哈特和利比·赫茲;《伊人好時》中的露西·奈爾森和她的母親; 《我作為男人的一生》中的莫琳·塔爾諾普和蘇珊·麥考爾( 還有麗迪亞·克特雷爾和沙倫·薛實基) 。我動用想象力對“女性人生經歷的理解”的多寡都蘊藏在那些作品中了。 我一直把《再見,哥倫布》看作是我的試筆之作,人物塑造方面比較單薄,所以在書中也沒有對那個女孩做更多的刻畫。也許我沒有在她身上更多著墨的原因在于,她被塑造成一個過于冷靜的角色,知道如何獲取自己想要的東西并能很好地照顧自己,如此人物不能引發我更多的想象力。此外,當我看到更多的女性離開家庭開始獨立生活時——而這正是布蘭達·帕廷金刻意回避的——我就覺得她們越來越不夠沉靜了。從《放手》開始,我開始寫作女性的脆弱,不但從它決定了女性命運——女性感到這種脆弱是她們存在的核心——的角度,也從她們尋求愛情與支持的男人角度來看待這種脆弱。如此一來,女性變成了我的想象力可以把握并擴展的人物。這種由脆弱性塑造的兩性( 每個都以其性別所具有的風格特征呈現出其脆弱性) 關系,成為我所講述的關于這八位女性的所有故事的核心。 歐茨: 在《波特諾的怨訴》、《我們這一伙人》、《乳房》和您最新關于棒球的小說《偉大的美國小說》的部分章節中,您好像都在歡慶藝術家徹底的游戲態度,一種幾無自我的狀態,用托馬斯·曼的話說,就是反諷無所不在。蘇菲派教徒有一句名言,大意是說宇宙就是“無盡的游戲與無盡的假象”; 同時,我們大多數人所經歷的卻是致命的嚴肅體驗,所以我們感覺有必要——確實我們無法不感覺到這種必要性——去在寫作中保持“道德關懷”。小說《放手》、《伊人好時》和《我作為男人的一生》的大部分篇幅,甚至充滿鬼魅般魔力的短篇小說《在空中》中,你都擁有高度的“道德意識”,那么在您看來,您對喜劇手法的執著是對您性格中另一面的反動,還是永久性的特征呢? 您會預測( 但當然您不能) 某個強有力的鐘擺會把您送回到從前的狀態,彼時您正致力于“嚴肅”體裁甚或詹姆斯式風格的創作? 羅斯: 徹底的游戲狀態和致命的嚴肅關懷是我最親密的朋友。每天黃昏的時候,它們都陪伴我在鄉村小路上漫步。其實,致命的游戲狀態、為了游戲而游戲、嚴肅的游戲狀態、嚴肅的嚴肅關懷與純粹之純粹狀態都與我常年交好。但從最后一個方面我沒有獲得任何收益; 它只是在不斷地攪動我的心靈,使我處于無言的狀態。我不知道那些你所稱的喜劇性作品是否真的毫無自我。《偉大的美國小說》中那種炫耀般的展示與自信,比之《放手》中采用自我移除與自我遮蔽作為必要手段來展現自我的存在,不是來得更真實嗎? 我認為喜劇也許是充斥自我最多的地方; 至少它們不會是自我貶損的行為。我寫作《偉大的美國小說》的過程之所以充滿樂趣,主要是因為作品中所包含的自我申張——或者可以說,如果這個事物確實存在,自我的盛典( 或者“炫耀”較為貼切?) 。所有那些曾經因其表征過度、輕浮、表現狂而被我壓制的動機,我都讓其自由浮現并走完自己的生命歷程。當我體內的檢察官穿著長袍站起來,負責任地說,“現在看看這里,你不認為這有些過于……”我就會從寫作這本書時常戴的棒球帽下面,回答他說,“這就是我想要的! 終于可以拿到臺面上了!”如此做主要是想看看第一印象給人感覺“有些過分”的事物,如果能夠被允許存在并自由發展,最后將是一個怎樣的結局。我明白可能會有災難發生( 已經有人這么告訴過我) ,但我設法對當時享受著的樂趣充滿信心。寓樂于寫作中。這足以使福樓拜在他的墓中輾轉難安了。 引用文獻【Works Cited】Roth,Philip. Conversations with Philip Roth. Ed. George J. Searles. Jackson and London: UP of Mississippi,1992. 譯稿蒙青島大學師范學院英語系孟憲華副教授校讀,多有修訂,謹致謝意。

我不知道接下來能期待或預測什么。自從《波特諾的怨訴》出版后,我就開始醞釀《作為男人的一生》,但在寫作過程中卻是寫寫停停,直到幾個月前才完成。每當我停止對它的寫作,我就開始寫作“游戲性”的作品——也許這本書寫作過程中的困難使我所產生的絕望情緒,可以解釋我為什么想使其它的書活潑一些。不管怎么說,當《我作為男人的一生》在“道德”之爐上慢慢醞釀的時候,我寫作了《我們這一伙》、《乳房》、和《偉大的美國小說》等幾本書。當下還沒有寫作計劃; 至少沒有能令我癡迷的素材出現。目前這沒有什么令人沮喪的: 我感到( 還是當下) 我的職業生涯好像已經到達一個可以停歇的階段,沒有什么必須要完成的東西,也沒有什么急于要開始的——只有零散的材料和對事物片段化的執著不時出現在視野中,但目前它們都已沉寂而不見。我的創作主題通常都以出人意料或很隨機的方式出現在我的腦海中,但當我完成作品時,我基本都能看出這個主題是我以前的小說、最近未經思考的人生、日常生活環境以及最近在閱讀或講授的作品合力作用的結果。這些經歷之間不斷變化的關系最終把主題事件帶到視野的聚焦點,接著我便借助沉思,找到處理這個主題的方法。我使用“沉思”僅僅是用來表現這個行為最明顯的外部表征; 而我的內心其時卻是異常的糾結。

楚塵文化 2015-08-23 08:38:11

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表