|

相關閱讀 |

【哈佛書簡】泰國戰俘改變緬甸文化?

|

>>> 名人論史——近當代作家的史學觀點 >>> | 簡體 傳統 |

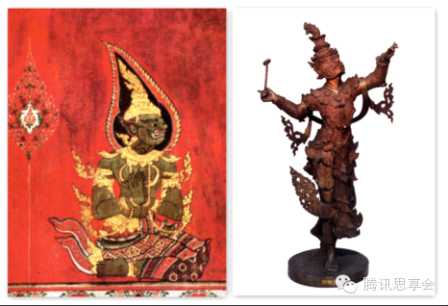

在東南亞歷史中,戰俘對于文化的演進到底產生了什么影響?這個問題一直盤踞在布賴斯·比默的腦海中。作為美國科爾比學院研究東南亞歷史的副教授,當比默發現泰國與緬甸的羅摩衍那藝術面具、舞蹈、繪畫都是何其相似時,他似乎找到了答案。 被泰國戰俘改變的緬甸文化 作者 | 趙瑋雯 1767年,緬甸貢榜王朝攻破泰國大城王朝都城,數萬泰國戰俘被帶回緬甸。或者,這些俘虜自己也不會知道,他們即將為這個戰勝國的藝術版圖填上濃墨重彩的一筆。因為,從這時起,以印度史詩《羅摩衍那》為代表的泰國藝術開始將新的舞蹈、音樂、繪畫、手工藝等等,融入緬甸文明。 阿瑜陀城國王感到自己年邁,希望讓最心愛的長子羅摩繼承王位。但是,國王曾對一位對他有救命之恩的王妃許諾滿足她的兩個愿望。這時,王妃受人挑撥,要求國王將羅摩放逐森林中14年。面對誓言,國王只能無奈應允。于是,羅摩的妻子悉多和弟弟羅什曼那便伴隨羅摩一起踏上了被放逐的旅程。 這部成書于兩千多年前的《羅摩衍那》,被譽為印度兩大史詩之一。此后的數百年間,這部著作流傳到了亞洲的各個地區。故事中,幫助羅摩的神猴哈努曼,更是對中國《西游記》中的孫悟空的形象產生了重要影響。而在東南亞地區,羅摩衍那的故事也出現在了各類藝術作品中。 十八世紀后半期的泰國和緬甸,在羅摩衍那的藝術呈現上,開始出現驚人的相似。雖為同源,兩種文化中如此高度的相似仍然讓人意外。正在研究東南亞戰俘歷史的布賴斯·比默發現,1767年泰緬戰爭后進入緬甸的泰國戰俘們與這一相似性之間,似乎有著不同尋常的聯系。 泰國王子丹絨·拉查努哈在《1936年緬甸之旅》中曾寫道:“泰國和緬甸文化的確都深受印度影響,但是這只會造成它們文化結構上的相似……至于兩國如此相近的藝術內容與表現形式,一定是有相互的影響。” 1765年,泰國大城王朝與緬甸貢榜王朝之間爆發了第二次戰爭。兩年之后,這場戰爭以緬甸的勝利而告終。戰爭結束后,數萬名戰俘被帶回緬甸(泰國《大城王朝編年史》一書中稱三萬,緬甸《貢榜王朝編年史》一書中稱十萬)。 和平常印象里的戰俘生活不同,來到緬甸,這些戰俘“原來是士兵的人就接著去參軍,原來是音樂家的就被帶到宮廷里去表演”。4月2日,比默在哈佛大學亞洲中心的講座中說。 古代東南亞地區人口較少,各國之間的相互征伐主要是為了將更多的人力資源帶回自己的國土,而不是大量殖民。此外,作為佛教國家的統治者,這些國家的君主們把自己看做“世界的主人”。所以,相比于向被征服者灌輸本國文化,他們更希望將其他文化帶到自己的王宮里來,裝飾自己的文明。 “(當時)緬甸王宮里有來自不同國家的樂隊,泰國的、緬甸的,還有孟邦的。”他說。(孟邦現為緬甸的一個邦,在九世紀到十八世紀曾三度成為獨立的王國。) 在這樣的環境下,來到緬甸的戰俘們的一技之長并沒有被埋沒,反而發揮了出乎意料的作用。 這些伶人戰俘們在王宮里為緬甸國王表演泰國舞蹈,其中也包括羅摩衍那的故事。 那時,泰國各地都流傳著許多關于羅摩衍那的詩歌、繪畫、音樂和舞蹈。緬甸雖然也有相關音樂與詩歌,卻并沒有大規模地出現關于羅摩衍那的舞蹈和繪畫。 “他們(伶人戰俘們)也在表演相同的故事,但是他們有服裝,有面具,有舞步。”比默說。當國王在宮廷里欣賞這些來自泰國的羅摩衍那舞蹈時,曾經只存在在腦海中的那個羅摩衍那世界突然呈現在他們的眼前。在此之前,一切都只能通過文字和音樂來想象。 關于這種視覺沖擊,比默打了個比方:“就像是孩子們在看《哈利·波特》的時候,他們腦海中可能有一整個自己想象出來的哈利·波特的世界。但是當他們看到電影時,腦海中的印象很容易就會被擦除了。” 逐漸,這些在王宮中大受歡迎的泰國藝術流傳到了民間。他們的舞蹈、服裝、面具、繪畫都被緬甸藝術家和工匠融合進自己的創作中。陶器、銀器和木雕等手工藝品中也漸漸出現了泰國羅摩衍那藝術形象的蹤影。到了十九世紀三十年代,這樣的融合在緬甸已經成為一大流行。 ▲比默在緬甸實地考察時與兩個面具的合影。左邊為《羅摩衍那》中的主人公羅摩的綠色面具,右為故事中角色羅什曼那的金色面具。圖片來源:布賴斯·比默 ▲泰國制作的羅摩衍那角色面具,綠色面具為羅摩,金色為羅什曼那,白色為故事中的神猴哈努曼。圖片來源:布賴斯·比默 1789年,被新奇而充滿色彩的泰國羅摩衍那藝術所吸引的緬甸君主,開始組織人員翻譯泰文的羅摩衍那詩歌和歌曲。 北京大學外國語學院教授李謀在《“羅摩衍那”在緬甸的流傳與變異》一文中提到,當時的一批緬甸音樂工作者在奉命編寫羅摩劇時,就將當時泰國劇中演奏的音樂改編成了緬甸劇中的配樂。雖然歌詞已經譯成緬甸文,曲調仍是仿照泰國原版。 1791年,緬甸貢榜王朝還專門派出8位學者到泰國考察,改編寫作羅摩劇。 比默說,據一本緬甸宮廷生活史書記載,直到1880年代,在已經成為英屬殖民地的緬甸,王宮里仍然保留著由91位泰國表演者組成的表演團隊。而這些人,正是一百多年前,被迫離開泰國來到緬甸的那些戰俘的后代。 在泰國,羅摩衍那的角色形象還出現在佛教故事的繪畫中。同樣,當羅摩衍那舞蹈的舞步、服飾和面具在緬甸流行起來時,不僅是羅摩衍那繪畫,緬甸的佛教繪畫中的一些角色形象也開始發生變化。 比默找到的現存最早的泰國寺廟繪畫是1610年左右的作品。那時的佛教繪畫中就出現了羅摩衍那的妖怪形象。那些怪物青面獠牙,頭部很像鱷魚。受此影響,其后的緬甸佛教繪畫中也出現了類似的形象。 1767年之前,緬甸繪畫中的那些妖怪卻都是沒有脖子、渾身是毛的形象。風格大不一樣。 泰緬戰爭之后,兩種繪畫風格開始并存,最終,泰國羅摩衍那的風格在緬甸占據了主流。 到了十九世紀后半期,緬甸繪畫中的妖怪開始出現了新的變化。在比默看來,這種變化并不是源于對泰國佛教繪畫風格的直接借鑒,而是由已經融入緬甸文化的羅摩衍那舞蹈與面具藝術反演而來。 “在泰國,人們是通過自己的想象來制作這些妖怪面具的。換句話說,這些面具是基于人們腦海中對于妖怪的既定印象,”比默說,“但是到了緬甸,人們對于那些妖怪的第一印象就是來自這些面具。”泰國羅摩衍那繪畫中的各個形象都是由人們憑借想象創造出來的,而舞蹈中的面具,只是這種想象的一種表現形式。但是當這些視覺表達進入緬甸時,面具舞里各個角色的形象就成了緬甸人心目中這個角色本來的樣子。 在緬甸,這樣的因果顛倒使得面具成為了妖怪形象的一部分。在各種繪畫中,妖怪也就開始被描繪成了戴著面具的人。 “在緬甸,它們(妖怪)有人的身體,人的皮膚,頭上還戴著面具,”比默說,“但是在泰國,妖怪的身體就是妖怪,不像人類,也不戴面具。” 緬甸對于泰國羅摩衍那藝術的再創造還不止于此。 在緬甸佛教故事繪畫中,那些戴著面具的妖怪最后皈依佛祖時,有這樣一幕:妖怪頭上的面具升起,露出一張正常人類的面孔。因為緬甸人認為面具是妖怪的一部分,也就是惡的象征,所以這樣的轉變過程代表著“妖怪的惡被度化,佛教徒的善被彰顯”,他說。但是,在泰國繪畫中,這些妖怪并沒有面具,所以關于皈依的描繪也僅僅是妖怪向佛祖行禮跪拜,以表虔誠向佛之心。 隨著時間的流逝,羅摩衍那藝術在緬甸已經漸漸走出了大眾視野。“1980年代,緬甸政府曾經試圖重新振興羅摩衍那藝術,”比默說,“但是一百多年前那樣的盛況已經一去不復返了。” 然而,漸漸遺失不僅僅是緬甸羅摩衍那藝術。他說,只是因為藝術家有作品流傳于世,所以后人得以知曉整個演變過程,但是那些戰俘對于文化所帶來的其他影響,卻都已經無從考證了。 本文系騰訊文化【哈佛書簡】獨家稿件,轉載請注明來源。各司其職的戰俘們

▲在哈佛大學亞洲中心,美國科爾比學院歷史學副教授布賴斯·比默(右)向聽眾展示緬甸和泰國羅摩衍那文化的相似之處與歷史原因。照片拍攝:趙瑋雯泰國羅摩衍那:再造緬甸藝術

從泰國舞蹈中獲得靈感的緬甸羅摩衍那繪畫

▲左圖:泰國寺廟繪畫中的大城王朝風格妖怪形象。右圖:十八世紀后半期緬甸木雕藝術中的妖怪形象。圖片來源:布賴斯·比默

騰訊思享會 2015-08-23 08:48:05

評論集

暫無評論。

稱謂:

内容:

返回列表